中原文物見證中華文明

關(guān)注濟(jì)源網(wǎng)微信

中原文物見證中華文明

河南博物院

習(xí)近平總書記在主持十九屆中央政治局第三十九次集體學(xué)習(xí)時指出:“中華文明源遠(yuǎn)流長、博大精深,,是中華民族獨特的精神標(biāo)識,,是當(dāng)代中國文化的根基,是維系全世界華人的精神紐帶,,也是中國文化創(chuàng)新的寶藏,?!焙幽系靥幹性侵腥A文明的重要發(fā)祥地,,具有深厚的歷史底蘊和豐富的文物資源,。數(shù)據(jù)表明,河南現(xiàn)有不可移動文物65519處,,可移動文物1773620件(套),,世界文化遺產(chǎn)5項(24處),全國重點文物保護(hù)單位420處,。河南博物院成立于1927年,,是中原腹地最大的文物收藏、保護(hù),、研究和展示中心,,現(xiàn)有藏品17萬余件(套),上溯遠(yuǎn)古,,下及近現(xiàn)代,,尤以青銅器、陶瓷器,、玉石器,、石刻造像最具特色。

實證五千多年的中華文明史

中華文明的起源有著深厚基礎(chǔ),,是世界上少數(shù)有重大影響的原生文明之一,。習(xí)近平總書記指出:“我國考古發(fā)現(xiàn)的重大成就實證了我國百萬年的人類史、一萬年的文化史,、五千多年的文明史,?!笨脊胚z跡和歷史文物是歷史的見證,,從距今一萬年新密李家溝遺址出土的陶器殘片,到距今9000—7000年裴李崗文化的陶鼎,、石磨盤,、石磨棒、骨笛等,,再到仰韶文化,、龍山文化時期的各類陶、玉,、石,、骨器等,河南博物院收藏的文物在一定程度上展現(xiàn)了中華文明起源的歷史進(jìn)程,。

賈湖骨笛,,出土于舞陽賈湖裴李崗文化遺址,,距今已有8000多年,是迄今為止在中國發(fā)現(xiàn)最早,、保存最為完整的吹管樂器,。這支骨笛全長23.6厘米,笛身鉆有7個音孔,,在制作時對骨笛的長度,、口徑及音孔的距離都經(jīng)過精密計算。依據(jù)近年來對骨笛復(fù)原件的研究發(fā)現(xiàn),,骨笛的音色優(yōu)美,、音階完備,可以演奏出近似七聲音階的樂曲,。過去,,人們一直認(rèn)為,七聲音階來源于西方,,賈湖骨笛的出土,,有力證明了早在8000多年以前,我們的祖先已經(jīng)是七聲具備,。

彩陶雙連壺,,出土于鄭州大河村仰韶文化遺址,高20.1厘米,,為泥質(zhì)紅陶,,胎質(zhì)細(xì)膩光潔,紅衣黑彩,。兩壺并列相連,,壺的腹部滿飾古樸流暢的平行粗線條,點綴在平行線條間一豎一斜的短線,,使整個器物在規(guī)整中不乏生動活潑,。壺的腹部相連處有一橢圓形口相通,利用連通器的原理,,使兩壺形成了你中有我,、我中有你的格局。據(jù)專家考證,,這件彩陶雙連壺是一種飲酒器皿,,原始社會時期,部落之間為了共同的利益會選擇結(jié)盟,,用雙連壺共飲盟誓,,象征著和平友好、平等團(tuán)結(jié),,表達(dá)了遠(yuǎn)古先民互通有無,、互惠互利,、平等和諧的思想觀念。以彩陶雙連壺為代表的精美彩陶的出土,,以及鄭州大河村,、鞏義雙槐樹、滎陽青臺和汪溝遺址等大型聚落的發(fā)現(xiàn),,表明距今5300年前后,,在河南中部地區(qū)已形成早期文明。

這些珍貴的遠(yuǎn)古文物表明,,中華文明歷史悠久,,并且得到豐富的地下實物遺存的確證。習(xí)近平總書記指出:“考古成果還說明了中華民族和中華文明多元一體,、家國一體的形成發(fā)展過程,,揭示了中國社會賴以生存發(fā)展的價值觀和中華民族日用而不覺的文化基因?!钡叫率鲿r代,,我國逐漸形成以黃河流域和長江流域的若干文化區(qū)為主體,再聯(lián)系周圍多個區(qū)域性文化的格局,。中華文明的演進(jìn)過程,,在很大程度上可以視為不同地域以及不同民族的文明,在交往過程中整合為一體的過程,。

展現(xiàn)中華文明的主根主脈

先秦文獻(xiàn)中常常以三代指稱夏,、商、周,,我國這一時期的文明不論在物質(zhì)方面,、制度方面,還是精神方面,,都有開創(chuàng)性成就和相當(dāng)發(fā)展,,中華文明迎來了第一個高峰,為后來更高水平的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。習(xí)近平總書記指出:“我國考古發(fā)現(xiàn)的重大成就充分說明,,我國在新石器時代、青銅器時代,、鐵器時代等各個時代的古代文明發(fā)展成就上都走在世界前列,我國先民在培育農(nóng)作物,、馴化野生動物,、尋醫(yī)問藥、觀天文察地理,、制造工具,、創(chuàng)立文字,、發(fā)現(xiàn)和發(fā)明科技、建設(shè)村落,、營造都市,、建構(gòu)和治理國家、創(chuàng)造和發(fā)展文化藝術(shù)等各個領(lǐng)域都取得了令人贊嘆的成就,?!?/p>

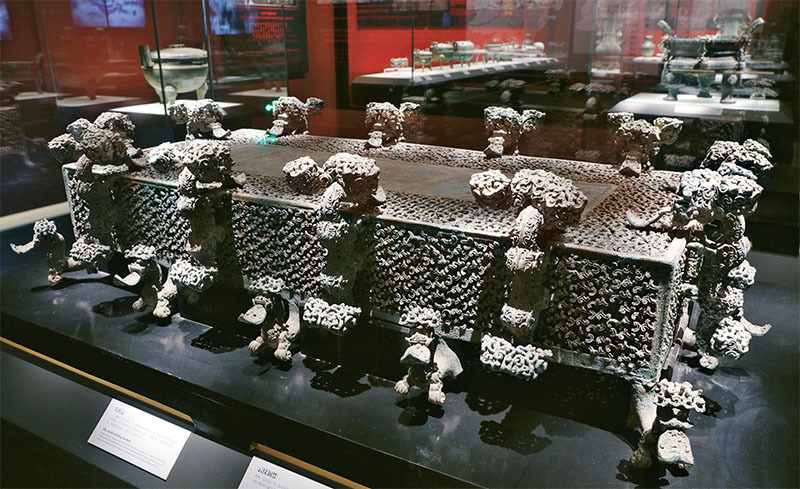

圖為春秋時期的云紋銅禁,通高28.8厘米,,器身長131厘米,,寬67.6厘米,河南博物院九大鎮(zhèn)院之寶之一,。器身為扁平長方體,,上部中間為一長方形平面,中空無底,,粗細(xì)不一的銅梗,,如編織中國結(jié)一般,筑成銅禁禁體的朵朵“云彩”,。禁身四周,,攀附的12只龍形怪獸有序排列,它們曲腰卷尾,,探首吐舌,,把嘴巴伸向禁體中心,形成群龍拱衛(wèi)的藝術(shù)造型,。禁體之下,,有序蹲伏著12只虎形異獸,張口吐舌,,托起禁身,,構(gòu)筑起銅禁的莊嚴(yán)、神圣,?!『幽喜┪镌汗﹫D 牛愛紅/攝

距今大約4000年左右,中國歷史上第一個朝代——夏朝建立,,偃師二里頭遺址被廣泛認(rèn)為是夏朝晚期的都城遺址,。偃師二里頭遺址出土的銅爵,高約15厘米,,細(xì)長的窄流與微微上翹的尖尾,,形成了均衡的對峙;腹部一面橫列五枚乳釘作為裝飾,一側(cè)還有把手,;器身下部有三條細(xì)長的錐足,。整件銅爵棱角分明,身材修長,,是時代最早,、器型優(yōu)美的青銅器典范。二里頭遺址自1959年發(fā)掘以來,,發(fā)現(xiàn)大型宮殿遺址,、大型青銅冶鑄作坊、制陶制骨遺址,,以及多座與宗教祭祀有關(guān)的建筑和墓葬,,出土了成組的青銅禮器和玉器。從出土的銅渣,、坩堝碎片和陶范殘片來看,,早在4000多年前的夏代,我國就已出現(xiàn)比較成熟的青銅鑄造業(yè),。逮至商周,,我國的經(jīng)濟(jì)、政治,、文化中心始終在中原,,鄭州商城、偃師商城,、安陽殷墟,、西周洛邑、東周王城成為我國都城文明的代表,,中華元典文化主要從這里誕生,,禮樂文化主要在這里完備。

圖為春秋時期的蓮鶴方壺,,河南博物院九大鎮(zhèn)院之寶之一?!『幽喜┪镌汗﹫D 牛愛紅/攝

商周是中國青銅時代的繁盛時期,,多樣的青銅文化在中國文明史和世界文明史上占據(jù)重要地位。中國的古代文明在這個時期開始了從多元向一統(tǒng)轉(zhuǎn)化的進(jìn)程,,從而形成了以黃河中下游為核心的中原青銅文化系統(tǒng),,周邊文化的中原化進(jìn)程也從此拉開序幕。1974年出土于鄭州張寨南街的獸面乳釘紋銅方鼎,,是商王室的祭祀重器,,其年代之早,、體量之大,、鑄造之完善,、保存之完整,堪稱中國古代青銅器之典范,。該鼎為多范分鑄而成,,四壁錯落有致裝飾著饕餮紋和乳釘紋,器物整體呈現(xiàn)出莊嚴(yán)肅穆的宗廟威儀,。鼎是中國青銅文化的典型代表器物,,有烹煮肉食、實牲祭祀和宴饗等用途,,隨著國家在中原的誕生,,歷史又賦予了“鼎”新的文化內(nèi)涵——權(quán)力的象征?!蹲髠鳌酚涊d:“桀有昏德,,鼎遷于商,載祀六百,。商紂暴虐,,鼎遷于周?!?/p>

公元前11世紀(jì)周朝建立,,以“天下之中”的洛陽作為東都成周,繼承了夏商王朝的政治遺產(chǎn)和文化傳統(tǒng),,并在此基礎(chǔ)上形成以青銅禮器為載體的完備的禮樂制度,。蓮鶴方壺,1923年出土于新鄭鄭公大墓,,通高117厘米,,重64.28千克。壺身為橢方形,,頸部兩側(cè)裝飾了兩條回首觀望的龍形怪獸構(gòu)成雙耳,,腹部四周四條翼龍仿佛正在緩緩向上爬行,底部兩只張口吐舌,、側(cè)首回望的卷尾獸承托器身,。上層蓋頂裝飾有怒放的雙層蓮瓣,中央佇立一只引頸欲鳴,、展翅欲飛的仙鶴,,被郭沫若譽為“時代精神之象征”。春秋時期,,舊的禮制迅速崩壞,,新的觀念逐步形成,,作為國之重器的青銅器由浸潤濃厚的宗教色彩轉(zhuǎn)而追求清新自由、輕松活潑的風(fēng)格,,器型由厚重變得輕靈,、造型由威嚴(yán)轉(zhuǎn)向奇巧、紋飾也趨于寫實生動,,沖破了商代以來青銅器皿神秘威嚴(yán)的造型風(fēng)格,,蓮鶴方壺生動體現(xiàn)了這一變化。

夏,、商,、周三代政治中心長期位居中原,由于夏,、商,、周王朝的強(qiáng)大政治、軍事和文化影響力,,中原地區(qū)的文化要素不斷向周邊地區(qū)傳播,,在更廣闊的范圍內(nèi)形成了以中原為中心的文化圈,生活在這個文化圈的人們,,逐漸完成了心理上和文化上自我認(rèn)同的過程,,“夏”、“華夏”,、“中國”的觀念逐步形成,。

見證中華文明的創(chuàng)新發(fā)展

創(chuàng)新是中華文明發(fā)展進(jìn)步的不竭動力和永恒主題?!吨芤住は缔o上傳》中說,,“富有之謂大業(yè),日新之謂盛德,。生生之謂易”,。認(rèn)為宇宙間最大的原理就是,一切都在發(fā)展變化著,,世界是一個生生不息,、日化日新的過程,新陳代謝永不停息,?!抖Y記·大學(xué)》引述古代經(jīng)典說:“湯之《盤銘》曰:‘茍日新,日日新,,又日新,。’《康誥》曰:‘作新民,?!对姟吩唬骸茈m舊邦,,其命維新?!枪示訜o所不用其極,。”就是說,,無論對民族還是個人,,都不能不盡心竭力地創(chuàng)造新的,,改革舊的,,推陳出新,革故鼎新,。所有這些,,都反映出中華先人自強(qiáng)不息、剛健有為,、創(chuàng)新進(jìn)取的精神氣質(zhì),。

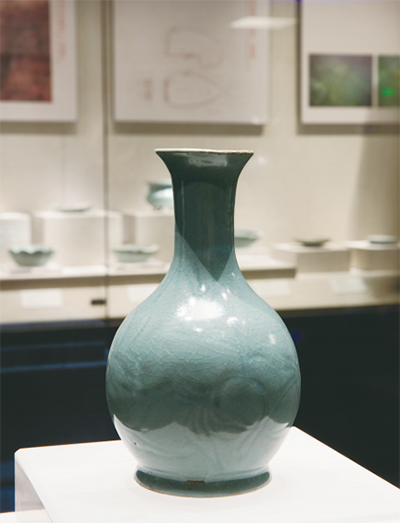

北宋汝官窯天藍(lán)釉刻花鵝頸瓶,1987年出土于河南寶豐清涼寺汝官窯遺址,,高19.5厘米,,口徑5.6厘米,底徑8.2厘米,,通體施天藍(lán)釉,,足端露胎,腹部刻有花葉紋,,整器布滿開片,。在汝官窯遺址考古發(fā)掘中,它是唯一一件完整的天藍(lán)釉器物,,而且是極為少見的刻花作品,。“天下宋瓷,,汝窯為魁,。”在宋代五大名窯“汝,、官,、哥、鈞,、定”中,,汝窯位居魁首。現(xiàn)代著名畫家,、美術(shù)教育家李苦禪曾說,,“天下博物館,,無汝(瓷)者,難稱盡善盡美也”,。目前所知道的汝官窯瓷器傳世數(shù)量不足百件,,且多為歷代以來的收藏品,發(fā)掘器物極少,。

瓷器是中華文明的瑰寶,,能夠從一個側(cè)面反映中華文明的發(fā)展進(jìn)步。夏晚期的二里頭遺址已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有原始瓷器,,鄭州商城出土的商早期原始青瓷以高嶺土為胎,,用人工配制的石灰釉施在器表及口沿內(nèi),光亮透明,,呈現(xiàn)出深淺不同的青色,,質(zhì)地堅硬,已經(jīng)具備瓷器的基本特質(zhì),。在此后漫長的歷史進(jìn)程中,,人們在實踐中不斷改進(jìn)練泥、制胎,、施釉技術(shù),,完善窯爐結(jié)構(gòu),發(fā)明新的裝燒工具,,擴(kuò)大產(chǎn)量,、提高質(zhì)量,使得中國的瓷器制造不斷推陳出新,、發(fā)展壯大,。北宋晚期的汝窯瓷器,創(chuàng)造性地以瑪瑙為原料入釉,,在燒制時采用滿釉支釘燒,,盡可能用釉將瓷胎完全包裹,胎骨為灰白色,,深淺不一,,也被稱為“香灰胎”。汝窯瓷器造型大氣簡約,、優(yōu)雅端莊,,胎質(zhì)細(xì)膩,釉色如春水般柔靜典雅,,釉汁瑩潤若堆脂,,有“似玉非玉”之美譽,體現(xiàn)了宋代大道至簡,、溫潤寧靜的審美情趣,。

圖為北宋時期的汝官窯天藍(lán)釉刻花鵝頸瓶,,河南博物院九大鎮(zhèn)院之寶之一?!『幽喜┪镌汗﹫D 牛愛紅/攝

任何國家和民族的文化發(fā)展,,都是一個綿延不斷、接續(xù)推進(jìn)的過程,,都是在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上開拓創(chuàng)新的過程,。古老的中華大地上,文明生生不息,、革故鼎新,,按照自身的邏輯演進(jìn)發(fā)展并一直延續(xù)下來,顯示出旺盛的創(chuàng)造力,、極強(qiáng)的凝聚力和博大的胸懷,。

當(dāng)代中國是歷史中國的延續(xù)和發(fā)展。習(xí)近平總書記指出:“文物和文化遺產(chǎn)承載著中華民族的基因和血脈,,是不可再生、不可替代的中華優(yōu)秀文明資源,。我們要積極推進(jìn)文物保護(hù)利用和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承,,挖掘文物和文化遺產(chǎn)的多重價值,傳播更多承載中華文化,、中國精神的價值符號和文化產(chǎn)品,。”

習(xí)近平總書記指出:“博物館是保護(hù)和傳承人類文明的重要殿堂,,是連接過去,、現(xiàn)在、未來的橋梁,,在促進(jìn)世界文明交流互鑒方面具有特殊作用,。”總書記強(qiáng)調(diào),,中國各類博物館不僅是中國歷史的保存者和記錄者,,也是當(dāng)代中國人民為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢而奮斗的見證者和參與者。落實總書記要求,,河南博物院要始終根植中華文明沃土,,堅持以人民為中心的工作理念,做好歷史文物的研究闡釋,,提升展覽服務(wù)水平,,多角度、多視角展示中華文明的發(fā)展成果,,喚醒沉睡千年的歷史文物,,讓更多的文物說話,,更好融入生活、服務(wù)人民,,教育引導(dǎo)廣大參觀者認(rèn)識中華文明取得的燦爛成就,,進(jìn)一步增強(qiáng)歷史自覺,堅定文化自信,。