AI生成知識產(chǎn)權(quán)歸誰

關(guān)注濟源網(wǎng)微信

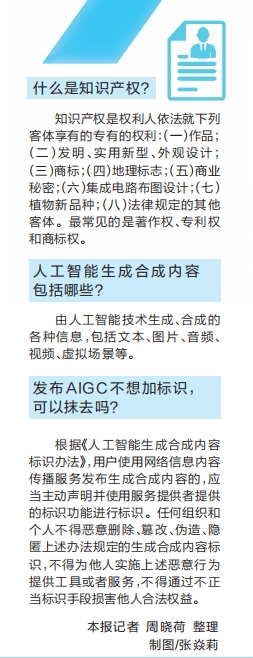

隨著科技進步,,生成式人工智能走入尋常生活。河南日報社全媒體記者 王富曉 攝

■編者按

這兩天,,一條微博熱搜引發(fā)持續(xù)討論——在2025中國(安陽)國際漢字大會期間,,華語流行音樂作詞人方文山接受河南日報社全媒體記者采訪時表示,詞作者的某一部分創(chuàng)作可能會被AI取代,,AI可以記憶暢銷曲,。

相信大多數(shù)手機使用者都有這樣的體驗:輸入幾個關(guān)鍵詞提出要求,DeepSeek,、豆包等工具就能寫公文,、寫小說;投喂幾段素材明確參數(shù)指令,就收獲一張定制海報,,甚至一段高清片……當(dāng)前,,人工智能生成內(nèi)容(AIGC)隨處可見,宣告著新生產(chǎn)生活方式的開啟,。

與之相伴而生的法律問題也擺在面前:AIGC是否受著作權(quán)法保護?如果其可以稱之為作品,,那么著作權(quán)歸誰?我們使用生成式人工智能工具進行創(chuàng)作時,如何避免侵權(quán)風(fēng)險?

4月20日至26日是全國知識產(chǎn)權(quán)宣傳周,,今年宣傳主題為“知識產(chǎn)權(quán)與人工智能”,。為此,本報邀請三位業(yè)內(nèi)人士,,就“AIGC的知識產(chǎn)權(quán)”這一熱點話題展開一場跨時空的圓桌對話,。

AIGC著作權(quán)保護強調(diào)人的創(chuàng)造性貢獻

□河南財經(jīng)政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)法研究中心主任、教授 許輝猛

隨著ChatGPT橫空出世,、DeepSeek深度應(yīng)用,,利用AI生成文字、圖畫,、音樂,、視頻等不同形式的內(nèi)容已經(jīng)司空見慣,,并且逐漸與用戶生成內(nèi)容融合,人人都可以領(lǐng)略到生成式AI的強大魔力,,重塑了人類社會內(nèi)容生產(chǎn)范式,,全民創(chuàng)作的時代真正到來了。

當(dāng)人工智能生成內(nèi)容可以媲美人類創(chuàng)作,,在頻繁的人機互動中,,新的問題出現(xiàn)在眼前,一是AI生成內(nèi)容能否被認定為作品,,二是如果AI生成內(nèi)容被認定為作品,,其著作權(quán)(版權(quán))歸誰,這些問題在學(xué)術(shù)界仍存在著較大的爭議,。

在我國現(xiàn)行著作權(quán)法中,,作品是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)具有獨創(chuàng)性并能以一定形式表現(xiàn)的智力成果,。由此看出,,獨創(chuàng)性是判斷是否構(gòu)成作品的要件。

部分人工智能生成內(nèi)容具有人類作品的外觀,,如果不加以提示往往無法準確識別是人類創(chuàng)作還是人工智能生成,,這時候需要深入考察人工智能創(chuàng)作過程是否體現(xiàn)了人類的智慧貢獻。

創(chuàng)作是作者將自己的思想或者情緒予以表達的過程,。對于用戶來講,,輸入提示詞可以視為思想形成過程,但是將其表達出來則是AI完成的,,用戶無法直接控制,,因此無法自然地成為作者;但如果用戶通過反復(fù)輸入提示詞,對表達過程進行控制并留下自己的印記,,則有可能滿足獨創(chuàng)性條件,應(yīng)被視為著作權(quán)法意義上的作品,。

相對于用戶,,AI開發(fā)者通過對系統(tǒng)的程序設(shè)計、參數(shù)設(shè)置以及偏好選擇,,對內(nèi)容生成具有更強的控制力,。由此,圍繞人工智能生成內(nèi)容的著作權(quán),,存在歸屬于AI系統(tǒng)開發(fā)者還是用戶的爭議,。也有學(xué)者主張賦予AI法律人格,其自主生成的作品著作權(quán)歸AI所有,。

從國際上看,,不同國家秉承不同觀點和做法,,如美國版權(quán)局堅持作品必須是人類創(chuàng)作的,必須體現(xiàn)人的創(chuàng)造性,,否則排除其作品資格和著作權(quán)保護,。相對而言,我國司法界和學(xué)術(shù)界更加開放,。不少法院已經(jīng)判決人工智能生成內(nèi)容體現(xiàn)了使用者的創(chuàng)造性,,基于作品資格并進行著作權(quán)保護。

近日,,蘇州市中級人民法院在“豐某訴東山公司侵害著作權(quán)及不正當(dāng)競爭案”中認定,,用戶首次輸入提示詞由人工智能繪圖軟件自動生成的內(nèi)容,不應(yīng)當(dāng)認定構(gòu)成作品;但是如果通過增加提示詞,,修改參數(shù)等對最初生成的圖片進行調(diào)整,、選擇和潤色,對圖片的布局,、比例,、視角、構(gòu)圖要素,、色彩,、線條等表達要素做出了個性化選擇和實質(zhì)性貢獻,則滿足作品的獨創(chuàng)性要件,。由此可見,,我國司法對人工智能生成內(nèi)容也在朝著強調(diào)人的創(chuàng)造性貢獻的方向靠攏。

著作權(quán)法是鼓勵人類創(chuàng)作的法律,。隨著AI技術(shù)深度融入實踐,,AIGC的著作權(quán)爭議,折射著產(chǎn)業(yè)發(fā)展與法律調(diào)整之間的碰撞,,圍繞AI服務(wù)商,、使用者、數(shù)據(jù)權(quán)利人等之間的權(quán)利義務(wù)劃分,,仍需進一步明確,,強調(diào)人的貢獻相關(guān)利益配置的基本原則。

2023年,,我國發(fā)布《全球人工智能治理倡議》提出,,應(yīng)堅持“以人為本”理念,以增進人類共同福祉為目標,。以法律適配找到靈感與算法的平衡,,是促進人工智能產(chǎn)業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

從生成到傳播全鏈條規(guī)范治理

□首批全國知識產(chǎn)權(quán)檢察人才庫專家省檢察院知識產(chǎn)權(quán)檢察辦公室副主任 郭雨泉

近年來,,生成式人工智能風(fēng)起云涌,。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的《生成式人工智能應(yīng)用發(fā)展報告(2024)》顯示,,截至2024年6月,我國生成式人工智能產(chǎn)品的用戶規(guī)模達2.3億人,。生成式人工智能技術(shù)與各行各業(yè)加速融合,,與之相關(guān)的糾紛特別是涉著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)問題也逐漸浮現(xiàn)。

隨著時代發(fā)展,、科技進步,,使用相機這種工具拍攝的照片是人類智慧成果已毫無疑問;同理,內(nèi)容生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展,,并不影響人對AIGC提出知識產(chǎn)權(quán)保護的主張,。強有力的知識產(chǎn)權(quán)保護,離不開AIGC從生成到使用的全鏈條規(guī)范治理,。

2023年,,為促進生成式人工智能健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用,國家網(wǎng)信辦等部門根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全法,、數(shù)據(jù)安全法,、個人信息保護法等法律、行政法規(guī),,制定出臺《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》),,為生成式人工智能服務(wù)提供者劃清底線和紅線。

強調(diào)投料的合法性——《暫行辦法》明確,,生成式人工智能服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)依法開展預(yù)訓(xùn)練,、優(yōu)化訓(xùn)練等訓(xùn)練數(shù)據(jù)處理活動,使用具有合法來源的數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)模型;涉及知識產(chǎn)權(quán)的,,不得侵害他人依法享有的知識產(chǎn)權(quán),,涉及個人信息的,應(yīng)當(dāng)取得個人同意或者符合法律,、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形,。

AI生成亮身份,是實現(xiàn)規(guī)范治理,、加強知識產(chǎn)權(quán)保護的重要一環(huán),。

日前,國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室,、工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合發(fā)布《人工智能生成合成內(nèi)容標識辦法》(以下簡稱《辦法》),細化AIGC標識的具體實施規(guī)范,,并于9月1日起施行,。該《辦法》的一大亮點,是明確相關(guān)服務(wù)主體的標識責(zé)任義務(wù),,重點解決了“哪些是生成的”“誰生成的”“從哪里生成的”等問題,,推動AIGC由生成到傳播各環(huán)節(jié)全流程安全管理,。

近年來,我省檢察機關(guān)圍繞人工智能,、智能裝備等新興產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域,,計算機軟件、數(shù)據(jù)庫,、數(shù)字版權(quán)等網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域,,引導(dǎo)各地多辦案、多辦有影響力的監(jiān)督案件,,彰顯檢察機關(guān)加強知識產(chǎn)權(quán)法治保障,、支持創(chuàng)新發(fā)展的成效;深入企事業(yè)單位,通過以案說法等形式,,梳理使用生成式AI可能引發(fā)的法律風(fēng)險,,樹牢AI時代的知識產(chǎn)權(quán)保護意識。

4月20日,,省高院,、省檢察院聯(lián)合舉行河南省首批知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)咨詢專家和技術(shù)調(diào)查官聘任儀式,7名技術(shù)咨詢專家和78名技術(shù)調(diào)查官獲聘,,標志著河南法檢兩院在探索知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)事實查明機制改革上邁出重要一步,。智囊團涵蓋信息、電力,、商標等各個領(lǐng)域,,推動包括涉AIGC知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的疑難雜癥問題解決。

背靠強大算法和海量數(shù)據(jù),,AI大模型只需我們輸入一些關(guān)鍵詞,,就可以收獲自己想要的,甚至超乎期待的內(nèi)容,,這無疑令人興奮,。用戶在創(chuàng)作或者發(fā)明過程中使用AI的事實,并不妨礙用戶主張知識產(chǎn)權(quán),。不過當(dāng)下,,AIGC的知識產(chǎn)權(quán)保護邊界,暫未有專門的法律法規(guī),,即便司法者能從現(xiàn)行著作權(quán)法原理中尋找依據(jù)加以判斷,,但由于裁判標準尚不統(tǒng)一,仍容易引發(fā)爭議,。

建議通過完善法律法規(guī),,更清晰地明確AI生成內(nèi)容的著作權(quán)保護范圍和標準,如果涉嫌侵權(quán),還需要進一步厘清提供者與使用者之間的責(zé)任歸屬,。

投喂AI謹防侵權(quán)風(fēng)險

□省律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)法律專業(yè)委員會主任大成律師事務(wù)所律師 田小伍

人工智能技術(shù)飛速發(fā)展,,人工智能生成內(nèi)容的大量、廣泛應(yīng)用,,迫使法律界不得不研究,、回應(yīng)其著作權(quán)保護問題。其中,,AI圖片,、AI視頻等侵害著作權(quán)糾紛案件的審理裁判內(nèi)容,一定程度代表了司法領(lǐng)域目前對該問題的看法,,可以作為當(dāng)前階段使用AI工具生成內(nèi)容時規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險的參考,。

入選最高人民法院2024年度新時代推動法治進程十大提名案件的全國首例AI生成圖片著作權(quán)侵權(quán)案中,李某使用人工智能軟件生成了數(shù)張人像圖片,,為之取名并加上“AI繪畫”等標簽,,發(fā)布在了自己的社交平臺上;網(wǎng)友劉女士刷到這張圖片后直接拿來作為自己文章的配圖使用,還抹去了保存圖片時平臺添加的署名水印,。李某認為,,劉某這一行為侵害了其對圖片享有的著作權(quán)。此案的最大爭議在于AI生成圖片是否構(gòu)成作品,,法院審理后認為,,涉案圖片以線條、色彩構(gòu)成,,有審美意義,,雖為AI軟件生成,但卻是原告設(shè)置參數(shù)后運行AI軟件的結(jié)果,,體現(xiàn)了原告的選擇和安排,,因此具備“智力成果”和“獨創(chuàng)性”要件,應(yīng)當(dāng)認定為作品,,判令被告立即停止侵害原告就涉案圖片享有的署名權(quán)和信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán),。

杭州互聯(lián)網(wǎng)法院審理的涉人工智能平臺侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)糾紛案中,原告上海某文化發(fā)展公司擁有奧特曼系列作品著作權(quán)獨占使用權(quán),,被告杭州某智能科技公司是某AI平臺的運營主體,,平臺用戶能通過上傳圖片等方式利用該平臺訓(xùn)練和分享奧特曼AI模型,并可再利用奧特曼AI模型生成與原告奧特曼形象構(gòu)成實質(zhì)性相似的作品,。2024年2月,,原告一紙訴狀將被告起訴至杭州互聯(lián)網(wǎng)法院,要求停止侵權(quán)行為并賠償合理費用,。法院綜合考量被告提供生成式人工智能服務(wù)的性質(zhì),、人工智能技術(shù)的發(fā)展水平、平臺營利模式以及預(yù)防侵權(quán)的合理措施等因素,最終認定被告應(yīng)當(dāng)知道網(wǎng)絡(luò)用戶利用其網(wǎng)絡(luò)服務(wù)侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán),,而未采取必要措施,其未盡到合理注意義務(wù),,主觀上存在過錯,,因此構(gòu)成幫助侵權(quán)。

通過上述案例可知,,雖然對于人工智能生成內(nèi)容是否受著作權(quán)法保護,,學(xué)界觀點不一,但當(dāng)前司法實踐對于具有獨創(chuàng)性的AI生成圖片,、視頻等人工智能生成內(nèi)容一般都認定屬于著作權(quán)法保護的作品,,其利益分配、責(zé)任承擔(dān)則涉及軟件開發(fā)者,、使用者,、傳播者等多個主體。當(dāng)前司法實踐所持的觀點似乎暗含著某種共識:無論技術(shù)如何進步,、無論創(chuàng)作方式如何變化,,產(chǎn)生法律意義和規(guī)范價值的主體始終是人類,生成式AI本質(zhì)上仍是創(chuàng)作工具,。著作權(quán)應(yīng)歸屬于實際作出實質(zhì)性創(chuàng)作貢獻的自然人或法人,,即通過指令輸入、參數(shù)調(diào)整或成果篩選等方式深度參與創(chuàng)作過程的主體,。

事實上,,人工智能生成內(nèi)容的生成過程涉及“投喂”和“輸出”兩端,其中均涉及復(fù)雜的法律問題,。人工智能數(shù)據(jù)投喂涉及來源合法性問題,,例如可能侵犯著作權(quán)、肖像權(quán),、聲音權(quán)益,、隱私權(quán)等;訓(xùn)練數(shù)據(jù)可能存在虛假、錯誤信息導(dǎo)致生成物虛假等;輸出端則涉及生成物合法合規(guī)合理使用問題等,。

從風(fēng)險防范的角度,,作為用戶,要注意尊重他人權(quán)利(權(quán)益),,投喂的數(shù)據(jù),,需要符合數(shù)據(jù)安全法、個人信息保護法,、網(wǎng)絡(luò)安全法等相關(guān)規(guī)定,,不投喂虛假數(shù)據(jù),使用生成物要注意識別和判斷;作為服務(wù)提供商,需慎盡合理注意義務(wù),,充分利用技術(shù)措施進行過濾,、篩選,保證生成內(nèi)容合法,、合規(guī);而作為政府監(jiān)管部門,,需加強監(jiān)管,引導(dǎo)人工智能產(chǎn)業(yè)健康,、有序發(fā)展,。

(本報記者 周青莎 周曉荷 整理)

推薦閱讀

推薦閱讀 播放徐衣顯在示范區(qū)黨工委全面依法治區(qū)委員會第五次(擴大)會議暨2024年度黨政主要負責(zé)人述法會議上強調(diào):強化法治思維推進全面依法治區(qū)工作提質(zhì)增效 加強統(tǒng)籌謀劃建設(shè)更高水平更高效能法治濟源 秦保建出席

播放徐衣顯在示范區(qū)黨工委全面依法治區(qū)委員會第五次(擴大)會議暨2024年度黨政主要負責(zé)人述法會議上強調(diào):強化法治思維推進全面依法治區(qū)工作提質(zhì)增效 加強統(tǒng)籌謀劃建設(shè)更高水平更高效能法治濟源 秦保建出席 播放示范區(qū)安排部署“五一”期間安全穩(wěn)定工作 樹牢底線思維扎實開展風(fēng)險隱患防范化解 克服麻痹思想確保濟源社會大局和諧穩(wěn)定 徐衣顯講話 秦保建主持

播放示范區(qū)安排部署“五一”期間安全穩(wěn)定工作 樹牢底線思維扎實開展風(fēng)險隱患防范化解 克服麻痹思想確保濟源社會大局和諧穩(wěn)定 徐衣顯講話 秦保建主持 播放秦保建在水利專題會議上強調(diào):系統(tǒng)謀劃加快構(gòu)建現(xiàn)代水網(wǎng)體系 為高質(zhì)量發(fā)展提供堅實水利保障

播放秦保建在水利專題會議上強調(diào):系統(tǒng)謀劃加快構(gòu)建現(xiàn)代水網(wǎng)體系 為高質(zhì)量發(fā)展提供堅實水利保障 播放示范區(qū)召開重點項目調(diào)度會

播放示范區(qū)召開重點項目調(diào)度會