鋦匠

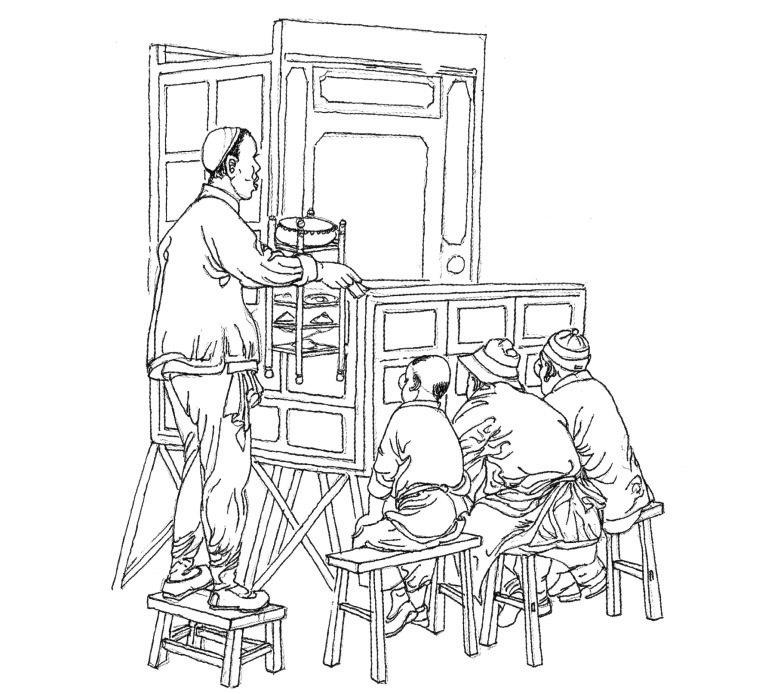

拉洋片

吹糖人

第六章 經(jīng)濟(jì)建設(shè)與民生

(1949~1966)

從1947年土地改革到1966年文化大革命,,20年間農(nóng)村管理體制發(fā)生了巨大變化,,從最初的互助組、合作社,,到宋莊鄉(xiāng)(即后來所稱的小社),、村聯(lián)社(即后來所稱的大社)、九星社等一系列帶有政治運(yùn)動(dòng)性質(zhì)的旨在推動(dòng)集體生產(chǎn)的改革,,到大躍進(jìn),、大煉鋼鐵、大鍋飯等“一大二公”全民所有制制度的探索,,再到逐步完善的人民公社,、生產(chǎn)大隊(duì)、生產(chǎn)隊(duì)“三級(jí)所有”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理與分配體系,,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和群眾生產(chǎn)生活都發(fā)生了很大變化,。但總體而言,這個(gè)時(shí)期的農(nóng)村還是十分貧困的,,溫飽問題一直沒有得到真正解決,。1961年,公共食堂解散以后,,全村分為6個(gè)生產(chǎn)隊(duì),。資料顯示,1965年,,宋莊全村有1063畝耕地,,631口人,250名勞力(男勞力112人,女勞力138人),,牛驢43頭,,騾馬11頭,豬78頭,,羊25只,。1967年,全村6個(gè)生產(chǎn)隊(duì)的勞動(dòng)日值分別是:一隊(duì)0.6元,,二隊(duì)0.46元,,三隊(duì)0.52元,四隊(duì)0.48元,,五隊(duì)0.5元,,六隊(duì)0.6元,總體生產(chǎn)力水平還是很低的,。從存檔資料中還可以看出,,夏糧播種面積只占土地總面積的60%,占比較低;其主要原因是土地肥力達(dá)不到,,小麥種多了,,產(chǎn)量就會(huì)更低。而秋作物中的紅薯種得比較多的原因,,一是紅薯產(chǎn)量比較高,,還不太消耗地力,二是按當(dāng)時(shí)的糧食分配政策,,5斤紅薯折合1斤糧食,,多分些紅薯,群眾就可以基本填飽肚子,。

這個(gè)時(shí)期的農(nóng)村生產(chǎn)管理還有一個(gè)明顯特點(diǎn),,就是在“三級(jí)所有”政策的前提下,勞動(dòng)力平調(diào)現(xiàn)象非常普遍,,縣,、鄉(xiāng)(公社)兩級(jí)抽調(diào)勞動(dòng)力搞水利工程,不但不付工資,,還要在生產(chǎn)隊(duì)記工參加分配。比如50年代的綠化荒山,,60年代的三河水庫,、曲陽水庫修建,60年代開始一直延續(xù)到70年代的引沁濟(jì)蟒水利工程(后來改稱愚公渠),,都是采取縣,、鄉(xiāng)、村三級(jí)層層分解任務(wù)、無償平調(diào)生產(chǎn)隊(duì)勞動(dòng)力的辦法搞起來的,。

第一節(jié) 五十年代鄉(xiāng)間風(fēng)物

張口多“洋”

20世紀(jì)五六十年代的人,,口語中很多東西帶“洋”字,洋火(火柴),、洋堿(肥皂),、洋襪、洋線(線團(tuán)),、洋車(自行車),,等等。有一種深受小孩子喜歡的“洋片”,,常在大街上表演,。洋片實(shí)為畫片,內(nèi)容也多為《西游記》《水滸傳》等中國故事,,是一種小型的彩色連環(huán)畫,,裝在一個(gè)大箱子里,人透過一個(gè)凸透鏡往里看,,畫片就顯得大些,。畫片是裝在一個(gè)大滾筒上的,人力勻速搖動(dòng)滾筒,,連環(huán)畫上的人物就活動(dòng)起來,。看洋片也稱拉洋片,,之所以叫拉,,大概與講解畫片內(nèi)容的藝人的動(dòng)作有關(guān)。藝人操縱的樂器有三件,,一個(gè)扁鼓,,一個(gè)小鑼,一副镲,,這三樣打擊樂器被固定在一個(gè)架子上,,用一根細(xì)繩子相連,藝人拉動(dòng)繩子,,裝在箱子里的畫片換幅時(shí),,三件樂器一起響,再加上藝人的說唱,,就顯得熱鬧非凡,。

還有宣傳第一個(gè)五年計(jì)劃的幻燈片,內(nèi)容是推廣農(nóng)作物間苗知識(shí),,但也被人們稱為“洋片”,。因?yàn)闆]有電,,放映幻燈片必須在晚上,而且天越黑越好,。光源是用干電池點(diǎn)亮的燈泡,,影像投射到白墻上,而且是彩色的,。

在張口多“洋”字的年代,,人們夠買東西,常常要指望挑著擔(dān)子走村串巷的“貨郎”,?!柏浝伞辈皇鞘裁葱滦挟?dāng),“貨郎”之名,,古已有之,,但新中國成立初期,人們在“貨郎”之前加了一個(gè)“洋”字,,并不是洋人當(dāng)了“貨郎”,,而是土貨郎賣的是洋貨,但招徠生意用的撥浪鼓仍是舊物件,,那是“貨郎”的“代言人”,,撥浪鼓一搖,低頻率的聲響,,并不顯得吵人,,聲波卻能傳遞很遠(yuǎn),根本不用吆喝;片刻工夫,,即有婦孺老少蜂擁而至,。

過年如“過關(guān)”

“年關(guān)”本指舊時(shí)窮人家年底清欠還賬如同過關(guān),但老一輩人至今仍用“年關(guān)”來稱呼過年,。這也許只有新中國成立前后出生的這一代人才能夠理解——在前后多年里,,每逢過年,父母們都要沒日沒夜,、無休無止的勞作,,就如同過關(guān)一樣;尤其是對家庭主婦而言,更是如此,。

首先是吃的,。在沒有實(shí)行公社化大集體生產(chǎn)以前,夏糧接不住秋糧,,秋糧吃到過年以后,,就到了鬧春荒的時(shí)節(jié),總而言之,,全年糧食是不夠吃的,。但是,還有一句老話叫“能窮一年不窮一節(jié)”,,過年還是要盡可能過得好些,。能吃上肉和白饃,是過年的重要標(biāo)志,。大多數(shù)人家,,過年還是要買上二三斤肉、蒸上幾籠饅頭的——哪怕是白饃少些黑饃多些,,至少親戚來了,,能見幾片肉,吃上兩個(gè)白饃,。

年三十晚上和大年初一的餃子是必須要吃的,,哪怕是摻了玉米面的雜面餃子,吃起來盡管不那么可口,,還是覺得享受了口福,。一般家庭都不做摻了紅薯面的餃子,因?yàn)槟秋溩颖M管口感也不錯(cuò),,但看上去很不漂亮;過年嘛,,還是要吃白面餃子!

多數(shù)家庭大年初一只能吃一天白饃。從初二開始,,就要黑饃白饃搭配著吃,,或者一頓只能吃一個(gè)白饃。現(xiàn)在的人聽說這話,,可能覺得好笑——一個(gè)饃還不夠吃嗎?豈不知那時(shí)的人,,一年到頭窮腸寡肚的,一頓飯吃三四個(gè)甚至四五個(gè)饃,,是很正常的,。另外,鄉(xiāng)間還有一個(gè)講究:為了表示家里日子過得還不算太差,,正月初五前不能蒸饃,,正月十六前不能把年饃吃完。因此,,從初二開始吃黑饃的規(guī)矩,,就成了自然而然的事了。那時(shí)的黑饃也不是現(xiàn)在常見的黑饃,,而是紅薯面,、玉米面、甜糠面,,甚至柿疙瘩面做的卷糕,,或者是玉米糝和蘿卜絲做的菜糕之類,。初五以后,僅剩的幾個(gè)白饃就會(huì)被家長當(dāng)寶貝一樣藏在一個(gè)小缸里,,以防風(fēng)干開裂;還要在饃與缸壁之間墊上一層白粗布,,以防發(fā)霉。那白饃要一直放到正月十五元宵節(jié)那天,,一家人把這幾個(gè)饃吃完了,,這年才算過圓滿了。

與過年準(zhǔn)備吃的東西相比,,家庭主婦為全家人做衣做鞋的“年關(guān)”更加漫長,。20世紀(jì)五六十年代,農(nóng)村基本上還是自給自足的小農(nóng)經(jīng)濟(jì),。50年代中期,,政府開始實(shí)行糧票布票政策,但糧票是對城市人口供應(yīng)商品糧而言的,,與農(nóng)村無關(guān);布票一人一年只發(fā)幾尺,,后來增加到一丈二、一丈六,,也僅僅能買一身衣服的布料,,全年買衣料是不夠用的。但是,,有些家庭發(fā)了布票卻沒錢買布,,因此還有賣布票的。

大多數(shù)家庭,,每年要自己紡花織布,,做衣做鞋。入冬時(shí)節(jié),,家家的婦女都要趕制一家人過冬的棉衣棉褲棉鞋和過年的衣裳,,最為辛苦。手工做一件衣服,,要三四天時(shí)間,,白天往往還要干地里的活,大多數(shù)針線活都要利用晚上時(shí)間做,。因此,,夜晚昏黃的燈光下,通宵熬夜紡花織布納鞋底,,就成為家庭婦女冬日里的常態(tài),。在冬日空寂的夜晚,站在街上就能聽見家家戶戶搖動(dòng)紡車紡線的嗡嗡聲響,。

過年還有一個(gè)重要儀式,,就是小孩子跟著家長去給本族的長輩磕頭拜年,。舊時(shí),一家有兄弟四五個(gè)的雖不少見,,但由于戰(zhàn)亂和疾病等原因,,常常會(huì)出現(xiàn)“斷代”。為了強(qiáng)化宗族認(rèn)知,,培養(yǎng)家族情感,每逢過年,,各個(gè)家族都要挨家挨戶給長輩磕頭,。于是,大年初一早上,,一群小孩子在同輩兄長的帶領(lǐng)下,,依次到各家給長輩磕頭拜年,就成為一種頗為莊重的儀式,。

水井

自從80年代家家戶戶有了手壓井,,90年代又開始使用自來水以后,僅僅二三十年的時(shí)間,,古老的水井就淡出了人們的視野,。不過,對水井的“功勞”,,特別是那些因?yàn)橛兴a(chǎn)生的故事,,依然鮮活。

宋莊水井的歷史不可考,,但在鄉(xiāng)親們的眼里,,它們都是一個(gè)個(gè)地標(biāo)性的存在。這些水井,,有些在村里大街上,,有些在村外田地里,有10多處,。它們原來大多是殷實(shí)人家的私產(chǎn),,土地改革時(shí),地里的水井和土地一起被重新分配,。合作化運(yùn)動(dòng)和實(shí)行生產(chǎn)隊(duì)集體生產(chǎn)勞動(dòng)以后,,水井的主人也都跟著姓了“公”;村里大街上的幾口井,原本都是公用的,,但到土改時(shí),,因?yàn)檎咭?guī)定所有財(cái)產(chǎn)必須明確分到戶,水井反倒成了私人的財(cái)產(chǎn),。不過,,老百姓說得好:“那是一口井,,不是一件東西,還能背到你家去?”所以,,在鄉(xiāng)親們的眼里,,這水井還是大伙的。

宋莊村南北兩條大街,,100多戶人家,,吃水主要依靠街上的3口井。北道街李順然家門口的水井,,供應(yīng)的戶數(shù)最多,。每天早上,是家家戶戶擔(dān)水最忙的時(shí)候,,有時(shí)竟會(huì)排成隊(duì),。這時(shí)候,也是大伙交流情感的機(jī)會(huì),,可以借機(jī)說說家長里短,、奇聞逸事,至少也要互相問候一言半句,。早上擔(dān)水人多,,大概是井水經(jīng)過一夜的沉淀,比較清澈的原因,。

從井里取水,,多用轆轤。轆轤有木制的,,也有鐵制的,。鐵制的耐用,用上幾十年都沒問題,,但不宜做得太大,。木制的正相反,可以做得很大,,適宜水井很深的地方用,。我們這一帶井水淺,只用鐵轆轤,。由于轆轤軸都是木制的,,摩擦力有點(diǎn)兒大,絞水時(shí)就會(huì)發(fā)出聲響,。每天清晨,,絞轆轤的呱呱聲,在尚無雜音的空氣里能傳得很遠(yuǎn),就像在聲聲呼喊貪睡的人們起床,。

每天擔(dān)水是家長的事,,也是孩子們的事。多數(shù)人家的孩子,,過了十來歲,,就開始為家里分擔(dān)起這個(gè)擔(dān)子。一擔(dān)水擔(dān)不動(dòng),,就把一桶水分為兩個(gè)半桶水,。人小個(gè)子低,桶底會(huì)磕著地,,要把鉤擔(dān)的鏈子在兩端分別繞一圈才好使,,但繞的方向必須相反,不然鉤擔(dān)一上肩就會(huì)打轉(zhuǎn),,這是小孩子擔(dān)水必須掌握的技巧。水擔(dān)夠了,,放置水桶也有講究,。60年代以前的水桶,多數(shù)是木桶,,木桶不怕水浸,,就怕風(fēng)干,風(fēng)干了就會(huì)漏水,,甚至散架,。因此,最后一擔(dān)水不能完全倒干凈,,要剩一點(diǎn)水,,保證到下次再用前不會(huì)蒸發(fā)完。后來,,木桶逐步被淘汰,,換成了鐵皮桶。鐵桶怕生銹,,用完了要扣起來放,,把水淋干。

由于擔(dān)水費(fèi)力費(fèi)時(shí),,有些用水多的活兒,,人們就會(huì)直接拿到井臺(tái)邊兒去干,比如夏天洗衣服,,秋天洗紅薯曬紅薯片,,入冬洗白菜漚酸菜等,都是到井臺(tái)邊做。尤其是漚白菜,,由于時(shí)間集中,,還要用大鍋燒水,需要幾個(gè)人一起干,,往往一連許多天,,井臺(tái)邊白天黑夜都是人聲鼎沸,歡聲笑語,。

與村里用轆轤絞水或用繩子打水千年不變的取水辦法相比,,村外澆地用的水車則隨著時(shí)代的發(fā)展卻不斷更易。地里的水井上架的水車有兩種,,一種是古老的鐵木混制的水車,,一種是新推廣的“解放牌”鐵制水車。鐵木水車個(gè)頭很大,,高約三尺,,長寬都有六七尺,所以又稱“大水車”,?!按笏嚒敝饕獦?gòu)件有兩個(gè)大輪盤、一串水斗和一個(gè)水槽;兩個(gè)大輪盤,,一個(gè)水平安置,,一個(gè)垂直安置,可以把畜力牽引的水平運(yùn)動(dòng)的力轉(zhuǎn)換成垂直運(yùn)動(dòng)的力;垂直運(yùn)動(dòng)的輪盤帶動(dòng)一串長長的水斗,,就可以把井水提上來,,自動(dòng)倒進(jìn)水槽,引流入田,。由于這種水車構(gòu)件摩擦力大,,要用兩頭大牲畜才能拉得動(dòng),再加上構(gòu)件容易損壞,,不易維修,,50年代后期就被淘汰了。

“解放牌”水車,,顧名思義是新中國成立以后的換代產(chǎn)品,。其工作原理是采用傘式齒輪把水平運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換成垂直運(yùn)動(dòng),牽引環(huán)狀鐵鏈;鐵鏈穿在一端深入水井,、一端固定在水槽上的鐵皮水車筒里,,靠鐵鏈上的橡皮碗緊貼筒壁上升,就能把井水源源不斷地提升到地面,。與“大水車”相比,,“解放牌”水車最大的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)實(shí)耐用,也比較省力,可以用牲口拉,,也可以人力推,,且不太費(fèi)力,所以從50年代一直使用到70年代才被淘汰,。70年代以后,,農(nóng)村用電逐步普及,又打了機(jī)井,,水車才逐步被抽水機(jī)代替,。

代替農(nóng)村家庭生活取水的手壓井,大約也是從70年代初開始普及的,。手壓井的歷史據(jù)說有上百年,,但是由于受所使用材料的限制,農(nóng)村使用得較晚,。它的主要構(gòu)件井管,、活塞、手把等,,都是鐵制的(井管后來采用塑料管),,而且都是大工業(yè)的產(chǎn)品,過去的鐵匠是做不出來的,。手壓井的好處至少有兩個(gè),一是家家戶戶都可以在自家院子里打一口井,,取水很方便;二是相對于過去用水桶打水的水井,,雖然用的都是地下水的表層水,但還是要干凈些,。

打土坯蓋房

60年代以前蓋房筑墻,,多用土坯。做土坯要選擇耕作層以下黏性較好的土,,先做成土坯,,相當(dāng)于磚塊,但比磚塊要大許多,,并且有一個(gè)很恰當(dāng)?shù)拿郑汉?。打胡砌的工具,須有一個(gè)模子和一個(gè)杵子,。模子須選用結(jié)實(shí)的硬木,,做成長約一尺二寸、寬約八寸,、厚二寸半左右的模子;杵子是用青石雕造而成,,直徑三四寸,重約十來斤,安上一個(gè)木柄,,柄上再加一個(gè)橫木,,便于兩手握著上下用力。打胡砌時(shí),,先在模子里撒上草木灰,,以防粘連,然后裝上土,,用腳踏踩一下,,用石杵按照先中間后四角的順序,把模子里的土搗實(shí);最后去掉模子,,用雙手把土坯小心翼翼地搬到平整的地面上立著碼起來,,中間留下一指寬的縫隙,以便通風(fēng)干燥,。那時(shí)候,,打胡砌是農(nóng)家經(jīng)常要干的一項(xiàng)技術(shù)活,還有人為此編了操作口訣:“三锨土,,十八杵,,上六杵,下六杵,,中間六杵跟著走,。”

打胡砌的工具比較簡單,,適宜小規(guī)模制作土坯,。還有一種土坯制作方式,叫牛踩胡砌,,制法較為古老,,大體程序是:先在一塊平整的土地上洇水,然后集中多頭牛,,由人牽著,,在濕地上轉(zhuǎn)著圈踩;經(jīng)過牛蹄反復(fù)踩踏,濕土就成了質(zhì)地致密的硬泥,,再用石滾碾平,,這是第一步;第二步是把犁地用的犁鏵去掉,換成一把犁刀,,一人在前邊牽著牛走直線,,一人在后邊扶犁,就可以把碾平的泥切成大小基本相等的土坯;把成片的土坯鏟起來,,碼成垛,,曬干,,就可以用來蓋房壘墻。用這種辦法制土坯,,批量大,,效率高,但也有缺點(diǎn),,就是制土坯用的是地里的上層活土,,三兩年內(nèi)長不好莊稼。

用胡砌壘墻蓋房,,雖然施工速度快,,但打胡砌不但費(fèi)時(shí)費(fèi)力,晾曬運(yùn)輸也不容易,,壘成的墻也不太結(jié)實(shí),,所以到60年代以后,蓋房雖然還是土墻,,但是不再用土坯,,改為了“垛墻”。垛墻的基本方法,,是把地里的土運(yùn)到事先壘好的墻基處,,洇透水,拌上麥草,,用工具翻動(dòng)幾遍,,調(diào)和成可以堆起來的硬泥,一塊塊垛在墻基上,,垛到一定高度后,,用專用的工具把兩邊刮平即可。缺點(diǎn)是不能一次垛得太高,,一層只能垛3尺,,待晾曬半干后,,再垛第2層第3層,,直至達(dá)到預(yù)定高度。垛墻施工較為簡單,,比土坯墻還結(jié)實(shí),,整體性也好。這種筑墻方法,,一直沿用到1985年全村統(tǒng)一規(guī)劃蓋房時(shí)才改用磚墻,。

火柴

火柴是從西方傳過來的。50年代初期,,人們把火柴叫“洋火”,,也叫“取燈兒”,,即“取來點(diǎn)燈”之意。20世紀(jì)80年代的電影《春桃》中,,主角扮演者劉曉慶有一句臺(tái)詞“換取燈兒”,,就是指商販用火柴以物易物;字幕上還用括號(hào)注明是指“火柴”,可見80年代多數(shù)人已不熟悉這個(gè)名詞,。

“取燈兒”的前身是燧石取火,,也稱火石。60年代火柴普遍使用后,,有些老年人還用火石打火,。用火石打火,要與火鐮配合使用,?;痃犑且粋€(gè)金屬制件,呈弧形,,約有兩三寸長,。使用時(shí),左手捏住一團(tuán)舊棉絮或草紙,,中間包一塊火石,,右手用火鐮迅速撞擊火石,經(jīng)過多次反復(fù),,火石迸出的火星就“很可能”引燃棉絮或草紙;這時(shí)就要趕緊深吸一口氣,,對著一點(diǎn)點(diǎn)火星徐徐吹去——待見明火后,即可點(diǎn)燃備好的柴禾,。如遇天氣潮濕,,打火失敗也是常有的事。因取火不易,,所以人們常常要留心保留火種,,以備下次再用。保留火種的辦法主要有兩個(gè),,一個(gè)是燒火做飯結(jié)束后,,盡量保留鍋底下的炭火,二是秋天割一些黃蒿,,擰成草繩,,曬干后備用,遇到下雨天或潮濕季節(jié),,就可以點(diǎn)燃,,以延續(xù)火種。

火柴初產(chǎn)英國,,清朝道光年間傳入我國,,故國人稱之為“洋火”,。“取燈兒”則是“洋火”的中國化,。有了火柴以后,,做飯生火容易了,晚上點(diǎn)燈尤為便利——“取燈”之名實(shí)在是生動(dòng)又貼切,。50年代的火柴,,安全系數(shù)很低,隨便在什么地方一劃就可以劃著,。那時(shí)候,,小孩子穿的衣服臟得很了,看上去有一層硬痂,,大人們往往會(huì)說:“看你的衣裳可以劃著洋火,。”后來改進(jìn)了原料配方,,火柴就只能在火柴盒側(cè)面的磷面上劃著,,故又稱“安全火柴”。

火柴在50年代到70年代,,不僅是普通人家的生活必需品,,而且衍生出一代或雅或俗的“火花文化”。50年代的火柴盒,,都是用木材做成的,,上面有貼畫,稱為“火花”,。貼畫內(nèi)容大多與當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)生活相關(guān),,如挑燈夜讀的小學(xué)生、熱情待客的售貨員以及當(dāng)年國家大事如全運(yùn)會(huì)召開,、新安江水電站建成發(fā)電等,。到60年代初嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)困難時(shí),火柴廠包裝火柴不再用木質(zhì)火柴盒,,改用紙袋包裝,,并在紙袋上印上“節(jié)約木材”等字句,像是對用戶的道歉,。國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)后,,火柴也迎來了新生,,恢復(fù)了木質(zhì)火柴盒,,藝術(shù)家們便在火柴盒貼畫上做文章,比如毛主席“向雷鋒同志學(xué)習(xí)”的題詞,、草原英雄小姐妹雙人頭像等,,以此傾訴革命激情,。

火柴也能給小孩子們帶來樂趣,可以用它做火槍,,把火柴頭掐下來,,裝在自制的手槍上,扳機(jī)一放,,可以聽到“叭”的一聲響,,只是沒有子彈射出?;鸩裼猛炅?,火柴盒也有利用價(jià)值,比較常見的是用它當(dāng)容器借鹽,。家庭主婦做飯,,有時(shí)飯做成了才發(fā)現(xiàn)沒鹽了,于是就拿個(gè)火柴盒到鄰居家借一火柴盒鹽,,還人家鹽時(shí),,還用這個(gè)火柴盒。這樣,,雙方感覺都好,。

五六十年代照明用的燈盞多用生鐵鑄成,燈油是植物油,。燈盞口沿處有一凹槽,,用棉線數(shù)十根做成燈捻,盤在燈盞中,,一頭從凹槽引出,,點(diǎn)燃即為燈頭,也稱燈火,?!叭f家燈火”最早應(yīng)是指如此之“燈火”。燈火雖弱小,,但一到夜晚即顯其光亮,。燈捻燒得久了,會(huì)有積炭結(jié)痂,,需要剪去一點(diǎn),,于是又有“剪燈花”一說。

對家庭婦女們來說,,晚上紡花能用上油燈,,已屬不易了。還有更為節(jié)儉的人家,,僅靠點(diǎn)燃一炷香就能紡花,。坐在紡車前,,一手搖動(dòng)紡車嗡嗡作響,一手捻著棉條抽線,,兩眼僅憑香頭紅光一點(diǎn),,要把紡出的棉線準(zhǔn)確地纏繞在線團(tuán)上,是何等不易!

和“洋火”相對應(yīng)的是“洋燈”,?!把鬅簟庇玫氖敲河停?yàn)楫a(chǎn)于外國,,就順理成章稱為“洋油”,。“洋油”進(jìn)入我國已經(jīng)有一百多年的歷史,,但我們這里50年代才開始使用,。為了把“洋燈”與原來的油燈相區(qū)別,人們就把原來的油燈叫做“黑燈”,。煤油與植物油相比,,可燃性很強(qiáng),不能用老式燈盞,,而需要在封閉的容器口上穿孔置燈捻,,才不會(huì)引起火災(zāi)。優(yōu)點(diǎn)是比老式油燈要亮很多,,缺點(diǎn)是人坐在燈下看書寫字時(shí)間長了,,油煙會(huì)隨著呼吸積聚在鼻子周圍,就像長了胡子,。50年代的小學(xué)生上夜自習(xí),,自己帶一盞煤油燈,下課回家后也不洗臉,,早上起來,,嘴巴鼻子周圍還是黑黑一片。后來,,又有用玻璃燈罩的美孚燈,,燈頭大且亮,油煙相對也少,,但是買一盞美孚燈要一塊多錢,,還費(fèi)油,耗油量比用墨水瓶做的油燈要多好幾倍,,一般家庭買不起,,只有學(xué)校的老師才用。另外,還有燈籠,,以竹木或鐵絲做成或方或圓的骨架,周圍糊上紙,,里面點(diǎn)上蠟燭,,也可以點(diǎn)個(gè)煤油燈,用于夜間走路照明,,但防不了風(fēng)雨,。還有馬燈,也是玻璃燈罩,,還有鐵絲護(hù)網(wǎng),,防風(fēng)又不怕雨,可以掛在馬車上,,也可以晚上提著照路,。還有汽燈,更亮,,缺點(diǎn)是燒油多,,每隔20多分鐘就得打氣,點(diǎn)燃后,,還有嘶嘶聲響,,只有在開大會(huì)或唱戲時(shí)才用。

吹糖人

20世紀(jì)50年代,,最受小孩子喜歡的是沿街做生意的捏糖人藝人,。他們招徠生意用的響器是銅鑼,那鑼聲比舞臺(tái)唱戲用的鑼要“沙”一些,,但聲音傳得比較遠(yuǎn),。捏糖人的藝人多為精瘦的中年男子,嘴皮子都很活泛,,尤其是對圍觀的小孩子,,常夸贊逗樂,。捏糖人用的原料顏色金黃,,可塑而不易碎,是藝人親手熬制的,。從糖稀鍋里用小竹棍挑起一小條糖料來,,雙手交替著捏,眨眼工夫,,糖料未涼,,一只活靈活現(xiàn)的大公雞或小猴子就躍然手上,贏來圍觀者嘖嘖稱贊。說是捏糖人,,實(shí)際上捏的都不是“人”,,而是動(dòng)物,且是招人喜歡又不太費(fèi)料的動(dòng)物,,如猴子,、公雞之類;不捏豬狗之類用料多又顯得小的動(dòng)物。銷售方式基本上都是買什么捏什么,,要不然捏好了賣不出去,,又不便攜帶,還得加熱化掉,。

補(bǔ)鍋

在街頭生意中,,看補(bǔ)鍋釘鍋釘碗也是很有趣的事,只是不知這個(gè)行當(dāng)?shù)睦献孀诋?dāng)年為什么沒有選一個(gè)標(biāo)志性的發(fā)聲器具用來招徠人,,只好一進(jìn)村就扯著嗓子喊:“拐撈——錮漏拐撈,,拐撈——錮漏拐撈?!?【“拐撈”應(yīng)為“(補(bǔ))鍋啦”的轉(zhuǎn)音】如果是釘鍋的,,往往還兼釘碗,喊聲與補(bǔ)鍋也相類:“釘鍋啦——釘碗,,釘鍋啦——釘碗,。”

補(bǔ)鍋和釘鍋雖然都是修補(bǔ)鐵鍋,,但工藝完全不同,,對象也不一樣。那時(shí)的鍋都是做模翻砂后用生鐵鑄成的,,新買的鐵鍋不但里外都有一層鑄造脫模留下的沙子,,需要很費(fèi)力地用砂石塊或陶缸片打磨。打磨過程中,,往往還會(huì)發(fā)現(xiàn)有砂眼——這砂眼分兩種,,一種是澆鑄時(shí)留下的小窟窿,一眼就能望穿;一種是打磨時(shí)還沒透,,用了幾天才發(fā)現(xiàn)有小窟窿,。甄別此類瑕疵,一靠經(jīng)驗(yàn),,二靠買時(shí)用釘子之類檢驗(yàn)一下,。買走以后,商家一般是不負(fù)責(zé)調(diào)換的,。

凡屬此類的漏水之洞,,需用“補(bǔ)”的辦法修理,。補(bǔ)鍋的辦法是把生鐵片(一般都用破鍋片或犁地用的犁鏵破片)放在坩堝爐里化成鐵水,用一個(gè)濕布托子,,托子上盛滿谷糠(起隔熱作用),,把鐵水舀在托子上,對準(zhǔn)漏洞,,從鍋的外面迅速把鐵水?dāng)D進(jìn)去,,再迅速在鍋里面把擠進(jìn)的鐵水抹平。這一連貫動(dòng)作須迅速而準(zhǔn)確地完成,,不然鐵水稍有凝固,,不僅前功盡棄,,還得重新把補(bǔ)釘鑿掉,。

釘鍋也屬于修鍋,但方式和對象與補(bǔ)鍋完全不同,。修鍋的對象是有裂縫的鍋,。這裂縫多為“后天”形成,或是不小心跌破了,,或是熱鍋添水激“炸”了——有時(shí)把鍋燒干了,,慌忙添水進(jìn)去,鍋就會(huì)炸裂,。釘鍋的方法,,是先沿著裂縫的兩側(cè)鉆眼,兩兩相對,,然后把鈀釘從鍋的外面釘進(jìn)去,,在里面剪去多余的部分,然后鉚平,。

釘碗和釘鍋的方法相同,,只是更為精細(xì),俗話說“沒有金剛鉆,,別攬瓷器活”,,說的就是釘碗,可見釘碗比釘鍋要技高一籌,。不過與釘鍋,、釘碗比起來,錮漏鍋可能最受小孩子歡迎,,因?yàn)榭梢钥囱a(bǔ)鍋匠打鐵花,。打鐵花必須用鐵水,只有補(bǔ)鍋匠才能做,。打鐵花供人看,,又不能收錢,所以只有在補(bǔ)鍋匠或出于討好村民,或因白天生意好有興致時(shí)才有心情做一做,。打鐵花技術(shù)性并不太強(qiáng),,只要把鐵水從坩堝里舀起來,奮力潑灑在墻壁或大石頭上,,就會(huì)噼啪作響,,在夜色中形成一片片無可比擬的絢麗鐵花,引起圍觀者陣陣驚呼喝彩!(李德哲)

(待續(xù))

推薦閱讀

推薦閱讀6月11日,,示范區(qū)黨工委理論學(xué)習(xí)中心組舉行集體學(xué)習(xí)會(huì)議,,深入學(xué)習(xí)新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》,圍繞廉潔紀(jì)律,、群眾紀(jì)律進(jìn)行研討交流,。

2024-06-126月13日,示范區(qū)在收聽收看全省安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議后,,迅速召開會(huì)議,,安排部署濟(jì)源示范區(qū)安全生產(chǎn)工作。

2024-06-146月13日,,示范區(qū)管委會(huì)主任,、市長張宏義到經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)調(diào)研。

2024-06-146月13日,,市人大常委會(huì)檢查黃河保護(hù)法貫徹執(zhí)行情況匯報(bào)會(huì)召開,。示范區(qū)人大工委主任、市人大常委會(huì)主任孔慶賀,,示范區(qū)人大工委副主任,、市人大常委會(huì)副主任李會(huì)林、王利民出席會(huì)議,。

2024-06-14為推動(dòng)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,,深入貫徹黨中央、國務(wù)院和省委,、省政府有關(guān)決策部署,,近日,示范區(qū)管委會(huì)辦公室出臺(tái)《濟(jì)源示范區(qū)推動(dòng)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施》(以下簡稱《措施》),,拿出“真金白銀”進(jìn)行購房補(bǔ)貼,。

2024-06-13