“村晚”“民星”舞起來 鄉(xiāng)村文化美起來

關注濟源網(wǎng)微信

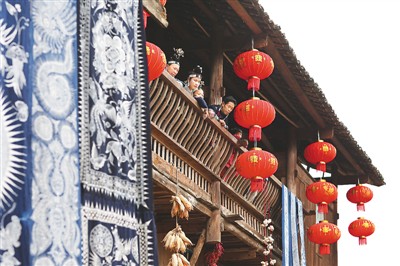

2月4日,貴州省丹寨縣揚武鎮(zhèn)爭光村,,苗族村民在觀看“村晚”,。黃曉海 攝(人民圖片)

今年春節(jié)期間,由文化和旅游部公共服務司,、全國公共文化發(fā)展中心,,中央廣播電視總臺央視頻聯(lián)合舉辦的全國“村晚”示范展示活動,以云直播、線上線下相結合的形式,,持續(xù)進行為期一個多月,、累計200小時以上、橫跨東西南北中的《我的“村晚”我的年》接力直播,?;顒訉⑷珖鞯?6個省(區(qū)、市)的18個村和社區(qū)的“村晚”節(jié)目整合在一起,,形成《我們的寶藏“村晚”》《咱們“村晚”精彩多》《農(nóng)家院里過大年》《“村晚”云聯(lián)播》《“村晚”我推薦》《“村晚”好物市集》等形式多樣的專題版塊,,規(guī)模之大、覆蓋面之廣,、持續(xù)時間之長,,前所未有。不僅慰藉了在異鄉(xiāng)就地過年游子的鄉(xiāng)思鄉(xiāng)愁,,豐富了節(jié)日的文化盛宴,,更將廣大農(nóng)村地區(qū)的鄉(xiāng)土氣息、民風民情和人文底蘊呈現(xiàn)在觀眾面前,,展現(xiàn)了農(nóng)民富,、農(nóng)業(yè)強、農(nóng)村美的中國鄉(xiāng)村新風貌,。

展示鄉(xiāng)韻鄉(xiāng)景鄉(xiāng)情

“村晚”源于“鄉(xiāng)村春晚”,。40多年前,在浙江麗水市慶元縣一個叫月山村的小村莊,,幾個喜歡文藝表演的農(nóng)民自編自導自演了“月山春晚”,。此后,鄉(xiāng)村春晚猶如星星之火,,在全國燃起了燎原之勢,。近年,文化和旅游部大力支持和引導各地舉辦“村晚”,,對具備條件的“村晚”,,通過網(wǎng)絡聯(lián)動,從區(qū)域的“小歡喜”發(fā)展成遍及全國的“大聯(lián)歡”,,從鄉(xiāng)村小舞臺走向社會大舞臺,。

《我的“村晚”我的年》別開生面,既遍地開花,,又匯聚一堂,;是線下人民的鼓樂喧天,又是線上觀眾的載歡載笑,。晚會以央視演播廳為總會場,,并在河北安平臺城村,、貴州丹寨爭光村、內蒙古烏蘭察布市察右后旗等七地設置分會場,,以鄉(xiāng)村文化為脈絡,,通過《紫氣“東”來“西”望大地》《盛情“南”卻“北”國風光》《樂在其“中”濃“農(nóng)”鄉(xiāng)情》三個篇章,貫穿東南西北中,。

在山東榮成的晚會現(xiàn)場,,蜿蜒入海的堤岸之上,村民身著紅黃相間的服飾有序排列,,錦旗隨風招展,,幾面漁家大鼓遙遙在望,舞獅的隊伍等待著號令,,蓄勢待發(fā),,榮成獨特的“三漁文化”,便蘊藏在這漁民號子,、漁家秧歌,、漁家鑼鼓當中。與大海共生共舞的漁民,,塑造出了獨特的石島漁家鑼鼓文化:鼓體大,、鼓面展,敲擊的聲音蒼勁,、古樸,、沉厚,據(jù)說隊鼓,、集群鼓方陣隊形可達30余種,,人數(shù)逾百人。當漁家子弟滿載魚蝦,、平安歸來時,,村民們便以最熱烈的鑼鼓聲,迎接出海歸來的親人們,,為他們祈福,也祈求一年的豐收和平安,。

在貴州丹寨的分會場上,,“魅力村寨中國節(jié)、匠心傳承過大年”成為當?shù)亍按逋怼钡闹黝},,盛裝打扮的苗族村民和文化志愿者們一起表演了苗族古歌,、錦雞舞、銅鼓舞等傳統(tǒng)非遺歌舞節(jié)目,,其中的錦雞舞更是被譽為黔東南的“東方之舞”:苗族姑娘們在黔東南青山綠水的映襯下,,云髻高綰,,頭戴錦雞銀花,身著百褶裙,、錦雞刺繡,,時而漫步輕盈,時而翩翩展翅,,頸上的銀飾在舞動中閃耀有聲,,這支美麗的舞蹈,講述了苗女娜悠為了拯救族人而犧牲自我,,化作錦雞攜來種子的動人故事,。

此外,還有體現(xiàn)川渝文化特色的重慶合川《變臉》,、彰顯南方舞獅風采的廣東佛山《龍獅舞動大瀝情》,、融合瑤族歌堂歌與織錦技藝的廣西富川《邀伴》、極具東北秧歌色彩的黑龍江哈爾濱《東北的冬》……這些由各地農(nóng)民自編,、自導,、自演的歌舞節(jié)目、民俗表演等,,雖然沒有奢華的舞臺和背景,,沒有偶像明星,有的節(jié)目甚至“土得掉渣”,,但卻充分展現(xiàn)了廣大農(nóng)村地區(qū)的鄉(xiāng)韻鄉(xiāng)景鄉(xiāng)情,。有的節(jié)目直接取材于生活中的真實故事,有著村民熟悉的人和熟悉的方言及段子,,折射出鄉(xiāng)村文化的深厚底蘊和發(fā)榮滋長的強勁動力,。

1月28日,湖南省郴州市汝城縣文明瑤族鄉(xiāng)沙洲瑤族村“村晚”,。新華社記者 陳澤國 攝

成為鄉(xiāng)村文化振興縮影

農(nóng)歷是中華文明的自然法則,,春節(jié)是中華民族洞悉萬物復蘇的“秘密”。數(shù)千年的歷史進程中,,人民的生活成為文化藝術的源泉,,又在不同的時代里,構建出鄉(xiāng)村文化的獨特性和創(chuàng)造性,。在中華大地上,,許多村莊有幾百年甚至上千年的歷史,至今依然保存完整,;在美麗中國,,很多風俗習慣、村規(guī)民約等具有深厚的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化基因,,至今仍然發(fā)揮著重要作用,。

植根于中華文明沃土的“村晚”,,不僅挖掘出鄉(xiāng)村文化基因,激發(fā)出鄉(xiāng)村文化正能量,,滿足了群眾文化多樣化的需求,,更是當下鄉(xiāng)村文化振興的縮影,成為凝聚村民情感,、促進鄉(xiāng)風文明,、帶動美麗鄉(xiāng)村建設和鄉(xiāng)村文旅融合發(fā)展的有益探索與創(chuàng)新。

在湖南汝城縣沙洲村的舞臺上,,“紅紅的沙洲”以“全面小康建設”“鄉(xiāng)村文旅融合”為 “村晚”主題,,在《美麗鄉(xiāng)村》的樂聲中展開甜美畫卷,又在《沙洲的春天》《半條被子暖民心》的歌曲中傳承紅色基因:1934年,,三名紅軍女戰(zhàn)士在長征路上借宿在徐解秀老人家中,,臨走時,她們不忘將自己僅剩的一床棉被剪下一半,,留給老人,。徐解秀老人后來說:“什么是共產(chǎn)黨?共產(chǎn)黨就是自己有一條被子,,也要剪下半條給老百姓的人,。”擁黨愛黨的沙洲村民在全面建成小康社會的歷程中,,擼起袖子,,共同創(chuàng)造了幸福美好的新生活。

晚會現(xiàn)場,,舞蹈《趕著大鵝奔小康》引發(fā)了當?shù)卮迕竦墓缠Q:一群青年人操著當?shù)氐姆窖?,在湖南花鼓的旋律中詼諧生動地展現(xiàn)著趕鵝場景,濃濃的鄉(xiāng)村氣息與現(xiàn)代舞融為一體,,引出了當代大學生帶領貧困村民養(yǎng)鵝脫貧奔小康的故事,。

此外,安徽鳳陽的《新花鼓贊鳳陽》,、寧夏鹽池的說書《喜看鹽池新變化》,、天津精武的曲藝加搖滾《這樣的好生活》、河南登封的豫劇《在這里一輩子我也住不煩》等節(jié)目,,通過富有地域特色的文化形式,,結合“引才回鄉(xiāng)”“農(nóng)村扶貧”“數(shù)字鄉(xiāng)村”等鄉(xiāng)村振興政策,全方位展現(xiàn)出鄉(xiāng)村生活的新風貌以及百姓們溢于言表的喜悅之情,。

農(nóng)耕是中華文明的底蘊,億萬農(nóng)民是我們的父老鄉(xiāng)親,,千百萬村莊是我們美麗的家園,,鄉(xiāng)村振興,,是古老的中華文明在現(xiàn)代化征程上的浴火重生和鳳凰涅槃,而“村晚”就是以這樣的主題,,從希望的田野走來,,為我們唱響了新時代的春天。(張宇奇)