行走大運河 | 身居隋唐大運河中心的洛陽 打贏了城市發(fā)展“翻身仗”

關(guān)注濟源網(wǎng)微信

不到洛陽,,不知武皇之氣象,。武皇氣象之宏大,又與流經(jīng)洛陽城的大運河直接相關(guān),。10月24日,,河南省“行走大運河”網(wǎng)絡(luò)媒體采訪團來到洛水側(cè)畔的洛陽,探究水與城的興衰秘密,。

史書記載,,隨著經(jīng)濟重心的南移,隋煬帝有意遷都東京洛陽,,命官營造“前直伊闕,,后據(jù)邙山,左瀍右澗,,洛水貫其中”的洛陽城,。

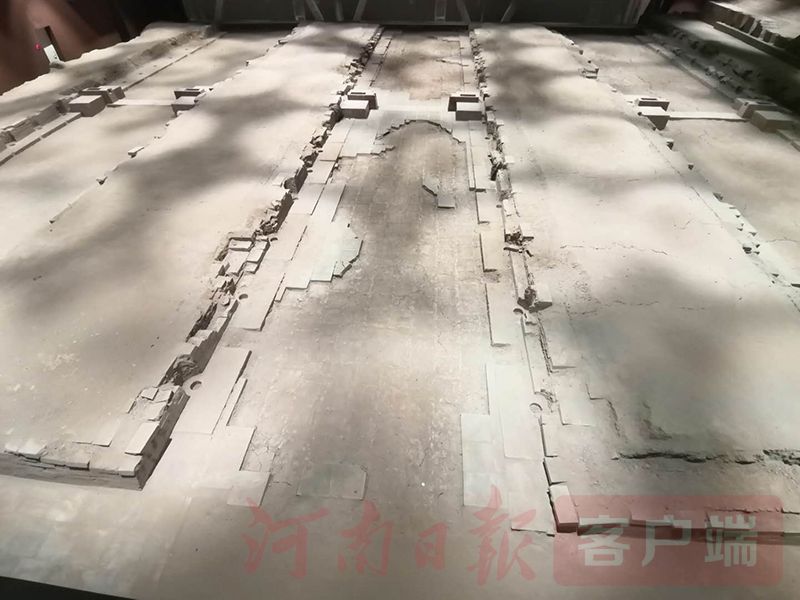

回洛倉位于隋唐洛陽城東北角外,是隋代大運河沿線的大型國家漕運官倉,,在整個大運河轉(zhuǎn)運過程中起著中轉(zhuǎn)站和儲備庫的作用,。

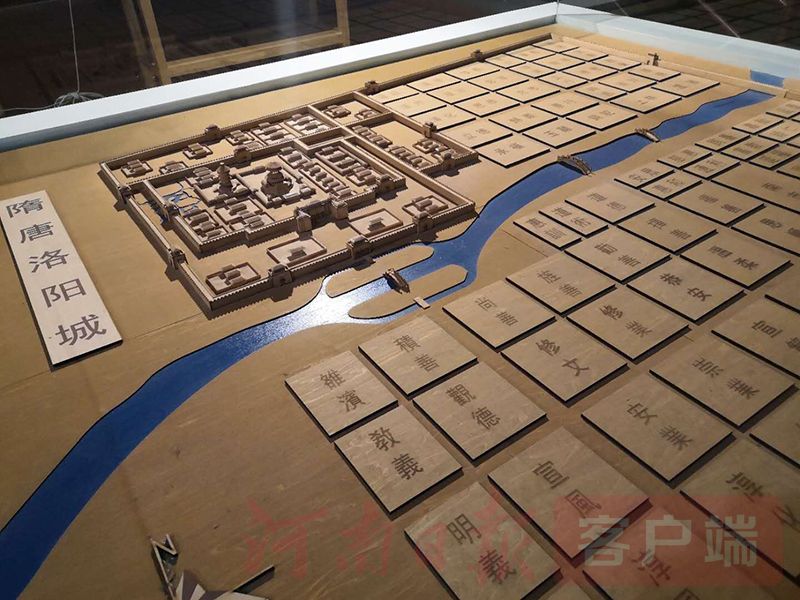

與此同時,隋大業(yè)元年(605年),,為了加強首都洛陽與南方經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的聯(lián)系,,保證南方的賦稅和物資能夠源源不斷地運往北方,隋煬帝下令在洛陽開鑿?fù)?,以天然河道和舊有渠道為基礎(chǔ)開通了一條以洛陽為中心,,向東北、東南輻射,,縱橫連接五大水系,,溝通中國南北的大運河。

這條運河就是后人常說的隋唐大運河,,又稱南北大運河,。它以洛陽為中心,南達余杭(今杭州),,北抵涿郡(今北京),,長約5000里。其中,,通濟渠洛陽段開鑿最早,,是隋唐大運河的起始段。

大運河的開鑿促使洛陽工商業(yè)得到空前發(fā)展,洛陽一躍成為當(dāng)時世界上最大的商業(yè)都市之一,。

隋代洛陽城內(nèi)有三市:通遠市,、豐都市和大同市,到了唐代則成為北市,、南市和西市,。這三個集市附近有碼頭,云集來自各地的貨船,,市內(nèi)有重樓迭閣的商鋪和旅店,,商品琳瑯滿目,來自絲綢之路的西域胡人和沿運河而來的外國商人或使者也漫步于洛陽街頭,,洛陽呈現(xiàn)出胡漢交融的國際大都市景象,,“天下舟船所集,常萬余艘,,填滿河路,,商旅貿(mào)易,車馬填塞”,。

有運河支撐,,洛陽城迎來了城市發(fā)展史中的頂峰階段。隋唐洛陽城是公元7至11世紀(jì)全國的政治,、經(jīng)濟和文化中心,,先后作為隋、唐,、五代,、北宋的都城或陪都,歷時530年之久,,見證了中國古代最為輝煌的一段歷史,。

2014年6月22日,,在卡塔爾多哈進行的第38屆世界遺產(chǎn)大會宣布,包括隋唐大運河在內(nèi)的中國大運河項目成功入選世界文化遺產(chǎn)名錄,,成為中國第46個世界遺產(chǎn)項目,。

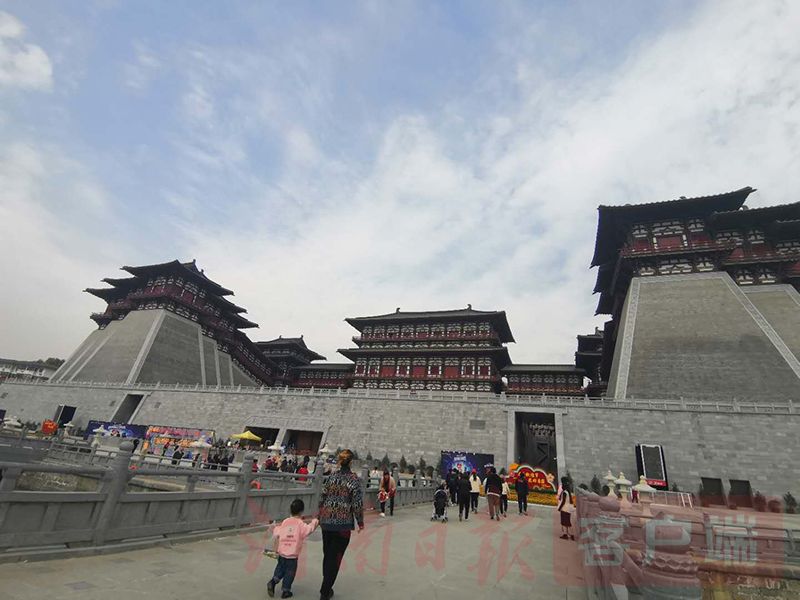

洛水在流淌,城池亦重現(xiàn)。經(jīng)年努力,,洛陽市又重建了運河文化遺產(chǎn)之一的隋唐應(yīng)天門,。應(yīng)天門始建于隋大業(yè)元年,是隋唐兩京考古發(fā)掘出的第一座宮城門闕遺址,,也是隋唐洛陽宮城——紫微城的正南門,。

歷史上,,應(yīng)天門曾多次易名,。隋代初建時稱“則天門”,,取“以天為則”之意;隋末王世充盤踞洛陽,,將“則天門”改稱“順天門”,,取“順天應(yīng)時”之意;不久王世充敗,,恢復(fù)“則天門”舊稱,。唐睿宗李旦執(zhí)政時期,因避其母武則天名諱,,改為“應(yīng)天門”,,取“應(yīng)天順民”之意。

這座雄偉的歷史之門見證了隋煬帝楊廣入主東都、唐高宗詔釋百濟扶余王,、唐玄宗接見日本遣唐使……而最受矚目的則是公元690年,,武則天登上此門,改國號為周,。到了公元2020年的今年中秋夜,,它又是央視中秋晚會的會場。

登高應(yīng)天門后,,古今盡收眼底,。“行走大運河”采訪團順運河遺跡而行,,聽著今人圍繞大運河奏出的華美樂章,,好似也看到了當(dāng)年的繁華盛象。(記者 王向前)