道教文化篇

關注濟源網(wǎng)微信

王屋山是古代九大名山之一,,十大洞天之首,從華夏之祖軒轅黃帝王屋山設壇祭天開始,,王屋山道文化就與中華五千年文明相伴而行,,一路長歌。夏商周三代,,王屋山都屬京畿之地,,王屋山下的原城曾是夏代的都城。春秋時期,,老子在王屋山悟道,,后西行函谷關著成道德經(jīng);列御寇曾云游王屋山,廣搜寓言神話,,著成《列子》,,成為后世道教傳世經(jīng)典。兩漢時期,,于吉在曲陽泉水上得《太平經(jīng)》,。東漢高道魏伯陽,曾在王屋山修煉,,著有《周易參同契》,,也成為后世的道教經(jīng)典。魏晉時期的道教理論家,、醫(yī)學家、煉丹家葛洪,,曾長期在王屋山修煉,,稱王屋山“正神在其中”。同時期的著名女道士,、上清派師祖魏華存,,曾在濟源北部的陽洛山修道,,著成《黃庭經(jīng)》,是后世道教養(yǎng)生名著,。

道教形成于東漢,,從它的產(chǎn)生、發(fā)展,、興盛到衰落,,各個時期都有道教人物在王屋山活動,并產(chǎn)生過新的道教,,因此可以說,,王屋山道教的歷史是中國道教歷史的一個縮影。盛唐時期是王屋山道教發(fā)展的第一個高峰期,。唐玄宗命司馬承禎入主王屋山,,其后又令玉真公主到王屋山修道,并在王屋山相繼建起了陽臺宮,、紫微宮,、清虛宮、上方院,、靈都觀等道教宮觀,,王屋山在全國道教的中心地位得以確立。李白,、杜甫,、白居易等大詩人都曾登臨王屋山并留下諸多充滿仙風道氣的詩篇,對王屋山的地位和影響起到了極大的推動作用,。金元時期是王屋山道教的第二個高峰期,,以丘處機為代表的全真道在王屋山廣泛布道,建立宮觀,,刊刻道藏,,使王屋山成為全真道的北方重鎮(zhèn),影響力進一步得以彰顯,。

圣山道教千古傳

王屋山道文化的歷史,,可以追溯到三皇五帝時代,追溯到距今約五千年前軒轅黃帝在王屋山設壇祭天的故事,。相傳黃帝在統(tǒng)一華夏的爭戰(zhàn)中,,曾經(jīng)在王屋山設壇祭天?!稘纯h志·山川》:“王屋在縣西一百二十里,,山形如王者車蓋,故云。絕頂有壇,,為軒轅祈天之所,,故又曰天壇?!碧拼朗慷殴馔ピ谕跷萆綇V搜經(jīng)書,,考證著述,并在《天壇王屋山圣跡記》中記述:“黃帝于元年正月甲子,,列席王屋山,,清齋三日,登山至頂,,于瓊林臺禱上帝破蚩尤,,帝遂敕西王母降于天壇。母既降,,黃帝親供侍焉,。王母乃召九天玄女,授破蚩尤之策,。黃帝依命殺蚩尤于冀,,天下乃無不克,海內(nèi)安然,?!秉S帝戰(zhàn)勝蚩尤統(tǒng)一中原后,廣攬?zhí)煜沦t士,,造房屋,,植蠶桑,推歷算,,定音律,,與岐伯論病理作《黃帝內(nèi)經(jīng)》,令倉頡創(chuàng)六書文字,,部落日益強盛,。但軒轅黃帝仍以“大道未遠播為憂”,廣游名山問道,。據(jù)《黃帝本紀》載:“軒轅授三皇內(nèi)文于紫府先生,,授九芝之方于黃子,授神仙芝圖于蓋童子,,授九轉(zhuǎn)訣于方先生,,發(fā)《九鼎金丹經(jīng)》于王屋山石函中,作五岳之圖于黃山,,考推步之數(shù)于泰山,?!比A夏文明由此而興。春秋以后,,道家就把王屋山尊為圣地,到王屋山尋仙訪道,。

一,、先秦時期,老子王屋山悟道

王屋山奇峰峭拔,,云霧升騰,,如同仙山瓊島,是古代求仙道士理想的歸隱之地

春秋末年的老子,,被公認為是道家學說的創(chuàng)始人,。王屋山上的老子祠就是當年老子隱居悟道的地方。老子在這里悟道數(shù)年后,,為使大道遠播,,西游至函谷關,遇見關令尹喜,,請為著書立說,。老子遂著書上下二篇,五千余言,,就是后來的《道德經(jīng)》,,或稱《老子》。老子在書中最早提出:宇宙間的天地萬物,,都來源于一個神秘玄妙的母體——“道”,。“道”具有自然無為,,無形無名,,既看不見摸不著,又不可言說的特性,。它是天地開辟之前宇宙渾沌的原初形態(tài),,又是超越一切有形事物的最高自然法則。大道無形無名,,卻孕含著一切有形事物生成發(fā)展的玄機,。老子說:“道生一,一生二,,二生三,,三生萬物。萬物負陰而抱陽,,沖氣以為和,?!边@就是道家關于宇宙生成演化的基本理論。與道相對的另一概念是“德”,。德的意思是得道,,即認識和體驗道,按照道的自然法則修身治國,。老子還認為,,事物的變化,循環(huán)往復,,最終仍然復歸于靜止不變的道,。所以老子說:“致虛極,守靜篤,,萬物并作,,吾以觀其復。夫物蕓蕓,,各歸其根,。歸根曰靜,是謂復命,?!?/p>

王屋山是老子隱居悟道之地,老子之后到王屋山隱居悟道者代不乏人,。春秋時期的周靈王之子王子晉,,自緱山(今河南偃師)過黃河,駕臨王屋山華蓋連珠峰悟道,,號華蓋君,。杜甫有詩“昔謁華蓋君,綠袍昆玉腳,?!薄叭A蓋君”指的就是王子晉。戰(zhàn)國時期的道家方士列御寇,,就曾云游王屋山,,其所著《列子》一書被尊為道教經(jīng)典之一。

二,、兩漢魏晉時期,,于吉曲陽泉水上得《太平經(jīng)》,魏華存王屋山撰道經(jīng)

道教的正式形成是在東漢,,道教形成的主要標志是太平道和五斗米道兩大教團組織的形成,。太平道奉持的重要經(jīng)典《太平經(jīng)》,傳說最初出自于王屋山下的曲陽泉之上,。據(jù)《后漢書·襄楷傳》記載:東漢順帝時,,有個山東瑯琊人宮崇來到京師洛陽,,向朝廷獻上一部神書,并言說此書乃其師于吉在曲陽泉水上所得,,有170卷,,名曰《太平青領書》。據(jù)《神仙世界》載:于吉經(jīng)常在太行山南曲陽泉上周游,,老子親授他一部百卷的神書,,寫在月白色的絹帛上,篇前用青字寫成,,故名《太平青領書》。以上兩書記載,,不無二致,,指的都是道教最早的經(jīng)典《太平經(jīng)》。

魏晉時期,,神仙方士十分活躍,,并且逐漸形成新的神仙道派。著名道教理論家,、醫(yī)學家,、煉丹家葛洪,曾入王屋山抱樸坪煉丹,,著《抱樸子內(nèi)篇》一書,,在書中極力推崇王屋山,稱王屋山“正神在其中”,,“上皆生芝草,,可以避大難”,“有道者登之,,則山神必助之”,。書中還大量羅列了自戰(zhàn)國秦漢以來的神仙故事,記述了晉代以前流行的各種神仙方術,,勸導有志者勤學苦煉必定能夠修成神仙,。

這個時期的著名女道士魏華存(252~334)曾在王屋山修道,撰寫道教經(jīng)典《黃庭經(jīng)》,,被后世尊為上清派的創(chuàng)始人,。魏華存是山東任城人,西晉司徒文康魏舒之女,,自幼研讀道家學說,,潛心修道,立志不嫁,,曾為天師道祭酒,。二十四歲時,,父母強迫她嫁給了南陽人劉幼彥,生二子,。后劉幼彥任修武縣令,,魏華存雖不得已隨夫生活,但仍心期仙道,。及至二子稍年長,,她便另辟齋室,獨居修煉,。據(jù)道書《上清經(jīng)述》載:某夜忽有神仙王褒及諸真人降至其室,,授以《上清真經(jīng)》,告之“日后當期會于陽洛山中,,汝勤之矣,。”魏華存得神仙指點,,遂入陽洛山(古代王屋山及其以東至沁陽市以北的太行山統(tǒng)稱陽洛山),,專心修道。

魏華存出身仕宦之家,,精通文墨,,入山后廣搜道教典籍,認真篩選,、整理,、注釋,并融入個人的悟道感受,,使之成卷成冊,。《道教大辭典·魏華存》載:《元始大洞玉經(jīng)》三卷,、《大洞玉經(jīng)壇儀》一卷,、《元始大洞玉經(jīng)疏要十二義》等,均為魏華存疏義,。道教經(jīng)典《黃庭經(jīng)》是魏華存依據(jù)《黃庭》草本,,結合她本人的醫(yī)學知識和實踐撰著而成的,書中系統(tǒng)地提出了三丹田,、八景,、二十四真理論和相應的存真修煉法,成為道教養(yǎng)生修煉的專著,,也是魏華存對道教文化的重大貢獻,。由于她長期居住陽洛山修煉,在濟源,、沁陽一帶百姓中至今廣有影響,,被稱為“二仙奶奶”,。魏華存晚年轉(zhuǎn)居南岳衡山修道升仙,被授以“紫虛元君上真司命南岳夫人”,,后世簡稱為“魏夫人”,。

三、盛唐時期,,玄宗遣司馬承禎,、玉真公主王屋山修道

隋唐統(tǒng)一國家的形成,促進了南方和北方道派之間的交流與發(fā)展,,道教進入鼎盛時期,。王屋山道教活動由于唐皇室的推動,達到了鼎盛,,被現(xiàn)代學界稱為王屋山道教的第一個高峰期,。

武德八年(625年),唐高祖下詔宣布三教次序,,以道教為先,儒教次之,,佛教最后,。貞觀十一年(637年),唐太宗下詔貶佛崇道,,規(guī)定“道士女冠可在僧尼之前”,。乾封元年(666年),唐高宗下詔追封老子為“太上玄元皇帝”,。儀鳳三年(678年),,又下詔以《道德經(jīng)》為上經(jīng),貢舉人皆須兼習,,列入國家科舉考試的正式科目,,位次排在《論語》等儒家經(jīng)典之前,同年又下令道士隸屬于管理皇室宗族事務的宗正寺,,班位在諸王之次,。

天寶七年(748年),唐玄宗下詔褒獎張?zhí)鞄?、楊羲,、許謐、許翙,、陶弘景等人,,冊封張?zhí)鞄煘樘珟煟蘸刖盀樘?,其子孫在世者,,均予封賜,。

唐玄宗還特別優(yōu)待禮遇在世道教宗師,多次詔見高級道士進宮,,請問道法,,拜官賜物,為之敕建宮觀,。其中對上清派宗師司馬承禎,、吳筠、李含光等人尤為厚待,。

唐代最負盛名的道士司馬承禎,,就是在這樣的崇道社會背景下入主王屋山修道的。司馬承禎法號道隱,,是道教上清派茅山宗第四代宗師,。萬歲登豐元年(696年),已在道派中負有盛名的司馬承禎被武則天詔至洛陽京都降手敕以贊之,,遂結庵王屋山中巖臺,。景云二年(711年),唐睿宗詔司馬承禎兄司馬承祎迎司馬承禎入長安宮中問以陰陽術數(shù)與理國之事,,御賜寶琴及霞帔,,并詔令其暫住天壇山上方院。開元九年(721年),,唐玄宗遣使迎其入洛陽宮中,,待之以道教首座,度玄宗為“道教皇帝”,。開元十二年(724年),,玄宗詔其入洛陽內(nèi)殿受上清經(jīng)法,并以篆,、隸,、草三種字體書寫《道德經(jīng)》,刻為石經(jīng);制作《玄真道曲》,,于太清宮演奏;在王屋山“自選形勝”,,“置陽臺觀以居之”,觀建成后,,玄宗御書“寥陽殿”榜,。開元二十三年(735年),玄宗令胞妹玉真公主及光祿卿韋絳至司馬承禎王屋山所居修金箓齋,。同年六月十八日卒,,葬王屋山松臺。

司馬承禎入主王屋山后,開元十五年(727年),,玄宗于洛陽召詢“五岳何神主之”,,司馬承禎因此上奏“請于五岳皆立真君祠”。玄宗采納了他的建議,,并命其冊封天宮地府,。司馬承禎于是把天下名山大川封為“十大洞天、三十六小洞天,、七十二福地”,,完整提出了“洞天福地說”。自此,,五岳山神由“山林之王”上升為“上清真人”,,道教的法事活動和皇家的祭祀活動合二為一,加速了道教由皇家宗教向民間宗教的發(fā)展,。司馬承禎道教著述很多,,有文、序,、銘,、表、碑文,、經(jīng)贊等類別,。其中重要著述有《坐忘論》、《服氣精義論》,、《天隱子序》、《天地宮府圖》,、《請五岳別立齋祠疏》等,。唐代王屋山道教的興盛,與玄宗胞妹玉真公主王屋山修道有較大關系,。玉真公主是唐睿宗第十女,,原名隆昌公主。景云元年(711年),,年僅十六歲的玉真公主受道史崇玄,,十九歲達到道教科儀最高品階,封“上清玄都大洞三景法師”,。玉真公主入王屋山修道的年代,,據(jù)靈都觀《玉真公主入道靈壇祥云記》碑記,大約在開元十年(722年)前后,。此后多地游道,。天寶二年,受唐玄宗委托,代游名山大川,,在王屋山舉行過規(guī)模宏大的受道儀式,。此后長居靈都觀,并上書玄宗辭公主稱號及官田租稅食祿,。寶應元年(762年),,卒于東玉陽山仙姑頂,葬于靈都觀北平陽洞府前,。

盛唐時期活躍于王屋山的名道很多,,比較著名的有李含光、薛季昌,、焦守靜,、張?zhí)叫⑷羲?、謝自然,、杜光庭、張果老,、侯真定,、魯希言、魯和光,、李仲卿,、王損之、柳默然等,。其中對道教文化發(fā)展頗有建樹者有:薛季昌,,師承司馬承禎,書法頗得“金剪刀書”真諦,;焦守靜,,曾泛海蓬萊三島求師,最后在王屋山遇司馬承禎,,度為女道士,;劉若水,奉玉真公主懿旨,,后被玄宗詔住華山云臺觀,、上方太清宮;謝自然,,在王屋山執(zhí)掃三年,,毫無稍懈,司馬承禎授以上清大法,;張果老,,王屋山修道成仙后,成為道教八仙之一;侯真定,,十五歲入王屋山學道,,后人據(jù)其修道事撰《麻姑仙卷》流傳至今;杜光庭入王屋山廣搜經(jīng)籍,,考證著述,,著成《天壇王屋山圣跡記》;燕真人,,號煙蘿子隱居陽臺觀東,,佃耕道家農(nóng)田,亦耕亦讀,,修煉內(nèi)丹,,曾著《內(nèi)真通明歌》、《立內(nèi)真通玄訣》,、《養(yǎng)神關巢秘訣圖》,、《上清金碧篇》等養(yǎng)生學秘訣,后得煙霞養(yǎng)生之訣,,在山中挖得靈異之參,,舉家服食后拔宅飛升。

在皇室的支持下,,王屋山相繼建成了紫微宮,、陽臺觀、清虛宮,、十方院,、靈都觀、迎恩宮等道教宮觀,,法事活動的科儀戒律,、神仙譜系、宮觀設施日趨完備,。

四,、北宋時期,,真宗詔賀蘭棲真入宮講經(jīng)并敕建奉仙觀

北宋時期是中國道教繼唐代之后的又一個興盛期,。從宋太祖開始,朝廷就十分注重扶植道教,,利用道教神化其統(tǒng)治,,制造“天神授命”的輿論,并廣搜道教經(jīng)書,,敕建道教宮觀,。濟源的濟瀆廟和王屋山道教三宮在這個時期均得以重修。

大中祥符年間,宋真宗曾和朝廷內(nèi)臣共同制造神人降天書事件,,并在京城建元符觀,,各州府建天慶觀,同時詔見各方道士,,或贈詩,,或贈金銀財物,或賜以封號,,并鼓勵地方官府扶持知名道士在各地廣建道教宮觀,。在宋真宗詔見的道士中,濟源奉仙觀道士賀蘭棲真得到宋真宗的特別賞識,。賀蘭氏本是安徽人,,出家于驪山白鹿觀,后訪道終南山等地,,最后到濟源奉仙觀定居修道,。

賀蘭棲真景德二年(1005年)入宮講經(jīng)的內(nèi)容,從宋真宗賜詩“玄元留教五千言”一句看,,應是老子的《道德經(jīng)》,,而且講得很好,得到了真宗的賞識,。據(jù)《濟源縣志》記載,,真宗曾問他:聽說先生有點金之術,是真的嗎,?賀蘭氏回答說,,陛下是圣明之君,富有四海,,臣愿以堯舜之道點化天下,,方士偽術不足道也。如此回答,,既向真宗表白了自己深諳堯舜之道,,又回避了自己有無點金術的問題,可見賀蘭氏是一名十分睿智的道士,。

賀蘭氏入宮講經(jīng)得到了真宗豐厚的賞賜,,并免除了奉仙觀的田賦。正是有了這些財物和免賦政策,,奉仙觀才得以擴建,,保留至今。

五,、金元時期,,北七真及其弟子王屋山布道

金大定七年(1167年)全真道創(chuàng)始人王重陽自陜東行,,途經(jīng)王屋山,在玉陽靈都觀布道后,,入山東傳教,,收七大弟子(也稱北七真)創(chuàng)立全真道。金大定十年(1170年),,王重陽攜七大弟子中的馬丹陽,、譚處端、劉處玄,、丘處機歸陜,,途經(jīng)開封,王重陽病逝,。丘處機,、馬丹陽先行往陜西安排師父后事。1174年,,丘處機在陜西劉蔣村為王重陽守孝三年后,,入磻溪修煉。其間又東行王屋,,察看山水,,收徒傳道,并在柏林修長春觀,,以作休憩之地,。在天壇山靈山洞內(nèi),刻有“七朵金蓮在此處,,丘劉譚馬郝王孫”的門聯(lián),,應為全真七子在王屋山修煉的遺跡。靈都觀圖志碑中有“重陽庵”字跡,,應為王重陽自陜東行途經(jīng)王屋山的遺跡,。長春觀東側有馬丹陽墓,白澗口有馬丹陽洞,,可證馬鈺曾在王屋山作過較長時間的留住布道,。1188年,金世宗詔見丘處機,。同年八月,,丘處機得詣還山,途經(jīng)濟源,,創(chuàng)建水運岳云觀,。

金元時期是王屋山道教活動的第二個高峰期,。元太祖十八年(1223年),,丘處機弟子張志謹在靈都觀棲居并重修該觀,。張逝世時觀未修成,其弟子孫志玄承其志競其業(yè),,后被元皇室封為“廣玄真人”,,靈都觀升格為靈都萬壽宮。金大定四年(1227年),,道士王志佑到王屋山重建陽臺觀,,歷時十二年,宮成而卒,。時陽臺觀“宮殿宏大,,廊廡修治,復靈官之位,,列齋廚次之,,接遇則有館驛,延納則有道院,,呈一時之勝,。”元太宗十三年(1238年),,李志常為全國道教第三大掌教,,曾奉旨于王屋天壇山行祭天大禮,書“總仙宮”于王屋山頂,。至元二十年(1283年),,曾經(jīng)出道濟源鐵岸祥龍觀的高士苗道一入主北京長春觀,任全真教第十六任掌教大師,。至元年(1335年),,王屋山守壇道人完顏德明整修殿宇,著書布道,,后也入主長春宮,,為全真教第十七任掌教大師。

金元之際,,國家南北分治,,中原戰(zhàn)亂不斷。蒙古人入主中原后,,推行種族等級制度,,但統(tǒng)治者為了加強思想控制,對僧,、道,、儒網(wǎng)開一面,規(guī)定加入道教可以不納稅,,不但身份可以提高,,還能免遭甲首盤剝,,于是新的道教組織在民間紛紛出現(xiàn)。金天眷年間(1138~1140),,由黃河北岸衛(wèi)州人蕭抱珍創(chuàng)立的“太一道”興起,。因其傳授太一三元符箓,為人治病驅(qū)鬼,、祈禱消災,,深得百姓崇拜。金承安四年(1199年),,太一道二祖師蕭道熙,,曾應詔入京主持天長觀,后辭歸回鄉(xiāng),,云游到王屋山,,在蟒河畔創(chuàng)太清萬壽宮布道。他博學能文,,樂善好施,,養(yǎng)老恤孤近百人,度弟子近萬人,。元中統(tǒng)五年,,太一道第五代師蕭居壽為蕭道熙立碑以記其事。

金章宗泰和年間(1201~1208),,上方真元派也在王屋山興起,,并在王屋山陽臺宮東側創(chuàng)建泰和道院。此道院金崇慶二年(1212年),,改名為通仙觀,,據(jù)金末詩人元好問《通仙觀》碑載:“宮東側建通仙觀。通仙觀者,,初為泰和道院,,郝志樸居之,崇慶癸酉年更為今名,。宮宇廊廡,,以次而居,歷兵亂不得廢,,今其徒袁守素守之,。郝平陽人,淳樸有守,,拔荊棘,,拾瓦礫,不介一簣之功,積數(shù)十寒暑,,而后得成”,。

六、明清時期,,以濟水祭祀為主要特征的王屋山道教依然活躍

明朝建立之后,朱元璋對真武大帝倍加尊崇,,特封湖北武當山為真武大帝道場,,道教活動中心隨之南移,王屋山在全國道教中的地位日趨下降,。盡管如此,,王屋山仍不失為道教重要活動場所,不少重要宮觀廟宇隨著社會的穩(wěn)定,,還是陸續(xù)得以重建,。明正統(tǒng)十二年(1147年),御賜天壇大紫微宮《道藏》經(jīng)一部,。嘉靖十四年(1535年),,道士孫賢、張隆,、苗森在王屋山金爐峰開山建廟,,名曰北武當山,與湖北武當山相呼應,。嘉靖二十七年(1548年),,明世宗為天壇大紫微宮御制敕文,王屋山大型法事活動得以復蘇,。

明代,,王屋山也涌現(xiàn)過不少道教名師。武當派創(chuàng)始人張三豐的再傳弟子陳性常,,宣德八年(1433年)入王屋天壇山望仙坡結庵修道;白齋道人張?zhí)?,位至武略將軍,棲身天壇山總仙宮修煉,,于絕頂重建殿宇,,宮觀43間,神像157尊,,并著《十難詩》,,作《長春真人仙派傳授圖》;趙真嵩至王屋山受戒三年,,成為全真道第六代傳戒律師,;王常月號昆陽子,為全真道第七代傳戒律師,;伍守陽自號沖虛子,,拜師王常月,,疊受三大戒,為全真道第八代傳戒律師,,著有《仙佛合宗》,、《天仙正理》等道書。

清代,,王屋山道教日趨衰微,。著名道士王常月為提高全真道龍門派的地位和擴大影響,走出王屋山布道,,被全真道龍門派尊為“中興之祖”,。順治元年(1644年),王從華山北上京師,,掛錫靈佑宮,。順治十三年(1656年)被封為御前國師,奉旨主講于白云觀,,曾前后三次登壇傳戒,,度弟子千余人,遍布江河南北,,康熙賜號“抱一高士”,。

明清時期王屋山道教活動的另一個表現(xiàn)是濟水崇拜和祭祀活動達到前所未有的高潮。從明代初期朱元璋頒旨封濟水“北瀆大濟之神”后,,又在濟瀆廟內(nèi)建北海祠,,濟瀆廟就成為明清兩代皇帝祭祀山水之神的重要場所。全真道十七掌教,,有八位到過濟源,,其中五位受皇帝差遣到濟源祭祀濟瀆神并在這里舉行過大規(guī)模的道場,成為明清時期王屋山道教活動的一大亮點,。

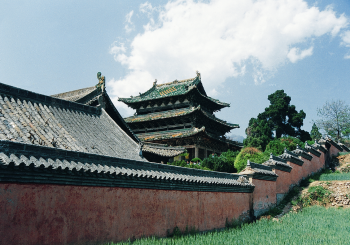

玄宗敕建陽臺宮

側看陽臺宮

陽臺宮位于王屋山天壇峰下,,初創(chuàng)于唐開元十二年(724年),是唐玄宗敕建的道觀,,司馬承禎創(chuàng)建,,始名陽臺觀。道院落成后,,唐玄宗御書“寥陽殿”匾額,,又令其胞妹玉真公主入觀學道。五代時,,因兵火損毀,,陽臺觀日漸凄冷。金正大四年(1227年),道士王志祐主持重建了陽臺觀,,使之重整復盛,,并改名陽臺宮。元,、明,、清各代,都對陽臺宮進行過多次修葺,。

陽臺宮是王屋山道教“三宮”(陽臺宮,、紫微宮、清虛宮)中建筑群體最大的道院,,占地9300平方米,。沿山門中軸線二進院落,,依山就勢,,北高南低,布局嚴謹,,錯落有致,。前院以三清殿為主體建筑,兩側有廊廡式配殿;后院以玉皇閣為主體建筑,,另有王母殿;西院為白云道院,,是道士起居之所。院內(nèi)數(shù)十通各代碑碣,,記載著陽臺宮的千年興衰史,。五株擎天古柏和千年娑羅樹,更增加了道院的肅穆莊嚴,?! ?/p>

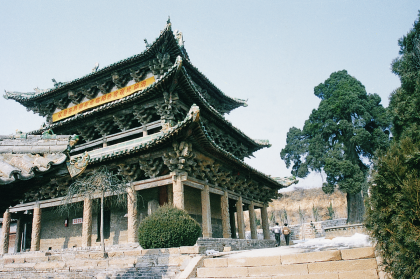

陽臺宮三清殿

三清殿 三清殿又名大羅三境殿,是我國現(xiàn)存體量較大,、石雕和木雕藝術價值也較高的明代單體木結構建筑,。大殿為面闊五間、進深四間的單檐歇山九脊殿,,其建筑藝術價值主要有三:一是石雕,。殿內(nèi)縱橫18根方形石柱和殿外十二根露明石柱,通身高浮雕道教神話故事,,如云龍翔鳳,、八仙過海、珍禽瑞獸,、風雨雷電諸神,、唐僧取經(jīng)、世俗生活等,形象生動,,栩栩如生,。二是木結構多采用宋元時期的營造手法,氣勢宏偉,,制作精巧,。

三清殿供奉的是道教“三清尊神”,,即玉清元始天尊,、上清靈寶天尊、太清道德天尊,。據(jù)道經(jīng)所述,,元始天尊是道教諸神中的第一位神,在宇宙萬物產(chǎn)生之前就已經(jīng)存在,,其本體常存不滅,,每當新的天地形成,天尊就降臨人間,,向人世傳授秘道,。靈寶天尊在三清中居第二位,又稱太上老君,。太上老君初為精氣紫煙,,寄胎于洪氏,育為人形,,誕生于西那天,,位列高仙,萬神入拜,,有金童玉女各三十萬侍行,。道德天尊在三清中居第三位,是由先秦時代的思想家老子演變而來的,。道教關于三清尊神信仰的形成,,從南北朝后期開始,經(jīng)歷了隋唐五代孕育演變,,至宋代才被道教各派所認同而最后定型,。

陽臺宮玉皇閣

三清殿30根石柱上有很多高浮雕神話故事,,“雷公電母”刻于殿門左側第二根石柱上,。雷公電母在道教文化中是專司雷電之神。雷公司雷,,又稱雷師,、雷神,。電母司閃電,又稱金光圣母,、閃電娘娘,。雷公電母除了專司雷電外,還具有懲惡揚善的神力,。雷公坦露胸腹,,背有雙翅,臉赤如猴,,手執(zhí)鼓槌,,敲擊周圍五面連環(huán)鼓;電母容貌如女,雙手執(zhí)鏡,,以示閃電,。

陽臺宮玉皇閣盤龍柱

玉皇閣 玉皇閣為清代重修的明代歇山式三重檐三層閣樓建筑,。面闊,、進深均為五間,四周有迴廊,,高大巍峨,,頗為壯觀,。四周迴廊石雕豐富生動,,20根八角形石柱上,高浮雕盤龍丹鳳,、花鳥禽獸,、高士羽人,以及傳統(tǒng)民間故事蘇武牧羊,、龍抓王小,、飛虎山、桃源洞,、孝子圖等,,形象豐富生動,體現(xiàn)了明代精湛的石刻藝術,?! ?/p>

千年婆羅樹

千年古柏與娑羅 在陽臺宮三清殿前,有四株古柏和一株娑羅樹,,樹齡均在千年以上,。古柏狀似云龍丹鳳,故稱龍柏和鳳柏,。尤為人稱道的是道院中間的千年娑羅樹,。娑羅樹本是佛門標志性樹種,,又名七葉樹。具傳說是玉真公主栽下的,。每年春夏之交,,一串串穗狀白花開滿枝頭,好似千百個白玉小塔,,在綠葉的映襯下,,鮮艷奪目,給莊嚴的道院平添無限生機,。它留給今天的信息,,證實著一千多年前佛道相融的歷史。

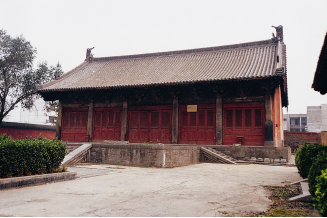

真宗賜修奉仙觀

奉仙觀全景

奉仙觀全稱奉仙萬壽宮,,位于市區(qū)內(nèi)荊梁北街,。全國重點文物保護單位。因主殿三清大殿用荊木作梁,,俗稱荊梁觀,。

奉仙觀初建于唐代垂拱元年(685年),為道士修道,、講經(jīng),、祀神以及舉行齋醮儀式的場所,唐代小魯真人曾在此隱居,。宋金時期,,全國道教廣布,道教宮觀建設十分興盛,。道士賀蘭棲真入住奉仙觀后,,因其深于老莊學說,得以入宮講經(jīng),,被宋真宗敕封為“宗真大師”并得到賞賜,。賀蘭棲真用皇帝的賞賜對奉仙觀進行了大規(guī)模的增建和修繕,奉仙觀的規(guī)模和地位達到最高峰,。金,、元、明,、清各代,,都對奉仙觀進行過維修,但規(guī)模隨著道教的衰落而逐漸縮小,。

奉仙觀現(xiàn)存兩進院落,,占地面積4200平方米。主要建筑有山門,、東西配殿,、玉皇殿,、東西廂房和三清大殿,共計10座30余間,。其中三清大殿為主要建筑,,是河南省現(xiàn)存古建筑中木構純度最高的文化遺存之一。觀內(nèi)有唐代《太上老君石像碑》,、宋代《宋真宗詩賜賀蘭先生碑》等文物二十余件,。

奉仙觀三清殿

三清大殿 三清大殿重建于金大定二十四年(1184年),,是我國金代木結構建筑中的珍品,。中國古建筑專家劉敦楨曾評價其“手法豪放,運思奇特”,?! ?/p>

三清殿荊木梁

三清殿梁柱用材奇特。觀內(nèi)題記曰:“荊木梁,,荊根也,,出于西鄉(xiāng)荊王,距此八里,。棗木柱,,棗根也,出于西鄉(xiāng)棗林,,距此十八里,。柿木梁,柿根也,,出于北鄉(xiāng)柿檳,,距此八里,。桑木柱,,桑根也,出于南嶺桑榆河,,距此二十里,。”以上四種梁柱之材雖不屬稀有物種,,但其根能大至做梁柱,,世所罕見。按照國人的傳統(tǒng)觀念,,選用建房之材有許多避諱,,如“桑”與“喪”諧音,,“柿”與“死”諧音,,皆在避諱之列,。道教是土生土長的國教,中國故有的文化觀念自然會融于其中,。道家修行要旨是追求長生不老,,奉仙觀的建筑怎么會選用這些不吉利的樹根作梁柱呢?有宗教文化研究者認為,佛教的教義中有“早經(jīng)死喪,,生死輪回”之說,,意為早死即早生。奉仙觀建于金代,,而金代已經(jīng)是儒,、道、佛高度融合的時代,,四梁柱“棗,、荊、柿,、?!迸c“早經(jīng)死喪”或“早喪今死”諧音,是佛,、道融合的文化包容表現(xiàn),。

太上老君石像碑 太上老君石像碑立于奉仙觀內(nèi),碑高3米,,寬1.1米,,厚0.33米。碑陽(正面)文字因歲久年湮,,風蝕殆盡,,僅見數(shù)字。碑陰(背面)蓮花座上雕太上老君和二真人像,,太上老君居中,,坐姿,二真人居兩側,,立姿,。碑文30行,滿行56字,,落款“唐垂拱元年十二月初四立”,。碑文內(nèi)容主要是記述五帝、三代,、秦漢至南北朝君王的功罪,;稱頌大唐盛世的功業(yè);闡述在王屋道教勝地奉仙觀內(nèi)建造老君石像的意義,以及刊立此碑的河陽縣令李儒意,、云騎尉李公協(xié),、騎都尉李德爽等李姓宗族250人的仕途宦績等,。

太上老君石像碑的文物價值不但在于其歷史遠久,更在于其碑文辭章和書法造詣,。清葉昌幟《語石》譽其:“文章宏瞻,,書筆遒美,為唐代道家碑碣之冠,?!爆F(xiàn)代著名古建專家劉敦楨譽其“碑身權衡均妥,碑首蟠龍遒勁,,碑陰題額道像或坐或立,,是唐代佛道合流的實物例證?!贝吮仄?972年曾在日本展出,。

廟宇棋布道觀多

王屋山道教源遠流長,道教宮觀星羅棋布,,不僅有皇帝敕建的陽臺宮,、奉仙觀、濟瀆廟,,還有眾多規(guī)模形態(tài)各異的道觀數(shù)十處,。據(jù)濟源市道教協(xié)會統(tǒng)計,遍布鄉(xiāng)村的與道教有關的廟,、觀,、壇、洞等五百余處,,可謂村村有小廟,、處處有香煙。其中大的道教宮觀主要有如下十處,?! ?/p>

迎恩宮全景

迎恩宮 迎恩宮位于王屋山主峰天壇山腳下,是河南省文物保護單位,。始建于唐開元年間(713年),,與王屋山道教“三宮”紫微宮、陽臺宮,、清虛宮為同時期建筑,后幾經(jīng)毀圮,,幾經(jīng)重建?,F(xiàn)存建筑為清同治五年(1866年)重修。其宮名的由來和用途都很明確,,宮內(nèi)《重修山門碑序》載:“相傳唐親王駕臨,,山民迎恩而得名”,。《濟源縣志》載:“宋徽宗登基之初曾駕臨華蓋連珠峰,,該宮為其駐蹕處”,。

迎恩宮依山而建,坐北朝南,,宮前有五座小山環(huán)繞,,有“五官朝宮”之說。宮院平面布局呈長方形,,有建筑9座25間,,依地勢分為上下兩進院落,總面積922平方米,。下院為四合院式木結構建筑,,依次為山門、東西廂房和祖師殿,。上院為磚石琉璃建筑,,依次為土地廟、南天門,、東西配殿和玉皇殿,。另有附屬建筑兩座,碑碣石刻十余通,。單體建筑形式多樣,,屋面有灰瓦頂、琉璃頂,、琉璃剪邊頂;殿內(nèi)結構有抬梁式,、磚券門和無梁式。這種明代三彩琉璃無梁殿式建筑,,在我國古建筑中并不多見,。

迎恩宮在選址上獨具匠心——北枕垂珠峰,側傍滴水涯,,周圍山林繁茂,,溪水縈繞,人工建筑與自然環(huán)境交相輝映,。在建筑布局上,,隨山就勢,高低錯落,,化不利環(huán)境為奇巧變化,。建筑群體北高南低,高差達20米。為了解決高差懸殊的難題,,上下院的臺階聯(lián)系采用先橫上再縱上的辦法,,不但解決了高差問題,而且突出了玉皇殿的崇高地位,。

迎恩宮在設計上十分注重建筑物與環(huán)境的有機結合,。下院的灰色瓦屋頂與周圍山石、溪水相互映襯,,構成淺色調(diào)的大地景觀;上院的黃藍琉璃同綠樹,、藍天渾然一體,形成重色調(diào)的上天景觀,,體現(xiàn)了“天人合一”的道家思想理念,。

紫微宮雪景

紫微宮 紫微宮即十方大紫微宮,,為王屋山道教“三宮”之首,,位于天壇山南麓的中巖臺上。因其在王屋洞天中所處位置與紫微垣星座居北天中央的位置相對應而得名,。中巖臺背依三官嶺,,面對華蓋峰,突兀道旁,,三面環(huán)水,,扼天壇“神路”之門戶,故有“雄獅鎮(zhèn)山”之勢,。

紫微宮為唐圣歷二年(699年)中巖道土司馬承禎創(chuàng)建,。宋紹圣元年(1094年)重建。元,、明,、清各代均有修葺。宮座北朝南,,南北長約100米,,東西寬約65米,總面積約6500平方米,。順著山勢,,層層筑臺,為三進院落,。依中軸線,,次第為朝真門、天王殿,、三清殿,、通明殿。東側依次有鐘樓,、道院大門,、關帝殿、三官殿,、角門,、東王公殿。西側依次建有鼓樓,、藥王殿,、七星殿、四神殿,、菩薩殿,、西王母殿、藏經(jīng)閣,。東側有道院,。因年久失修和人為損壞,除東西廂房和1992年重修的朝真門外,,其它建筑只剩下殘垣斷壁或基址,。目前,紫微宮文物保護規(guī)劃已通過,,維修和修復也已列入景區(qū)開發(fā)規(guī)劃,。

紫微宮院內(nèi)及其西北隅松臺道士墳存有宋、元,、明,、清碑碣30余通。其中宋代重立的《大唐王屋山中巖臺大紫微宮貞一先生墓碣》,,較詳細地記述了盛唐名道司馬承禎生平事跡,,是研究王屋山道教史的珍貴資料;由元好問撰文的《通真子墓碣銘》,是研究全真道宋德方,、秦志安主持編纂的《玄都寶藏》的重要資料;元代的《大朝圣旨碑》用蒙,、漢兩種文字刻成,是研究我國民族文化的珍貴資料,。宮院內(nèi)有千年檜柏一株,,名“半柏”,大可兩圍,,高10余米,。宮前的紫微溪畔有千年銀杏樹和“不老泉”?! ?/p>

清虛宮

清虛宮 清虛宮位于王屋鎮(zhèn)清虛宮村,,大店河畔,北依崗丘,南臨開闊的河谷平地,,景色秀麗,,環(huán)境幽雅,被稱為“蛟龍吐玉”之寶地,。

清虛宮創(chuàng)建于唐代,,原名清虛觀,為王屋山道教三宮之一,。因地處清虛小有之境而得名,。始建于王母洞前。元元統(tǒng)二年(1334年)重建時移于現(xiàn)址,。清代再次重建,。

清虛宮座北朝南,依中軸線而建,,次第為山門,、三清大殿、玉皇閣,。東有關帝殿,、東王公殿。西有玄壇殿,、西王母殿?,F(xiàn)存建筑有三清殿、西王母殿,、關帝殿,,均為清代建筑。

三清大殿,,面廣五間(15.98米),,進深四間(11.98米),系清代大型單檐懸山式木構建筑,。

西王母殿,,面廣三間(8.90米),進深兩間(5.48米),,系清代單檐懸山式木構建筑,。

宮內(nèi)原有碑碣若干通,1977年被砌在天壇山水庫大壩上,?! ?/p>

天壇山頂古代石刻“總仙宮”

天壇總仙宮 天壇山總仙宮位于王屋山天壇極頂,古稱瓊林臺,。相傳軒轅黃帝曾在此設壇祭天,,道教稱其為“五岳,、四瀆、十大洞天,、三十六小洞天神仙朝會之所”,。

唐代,天壇頂建有三清殿,、東西廊廡,、軒轅廟及四角亭,、換衣亭等,,以三清為主要尊神。歷代均有修葺或增建,。元初改稱“總仙宮”,,由丘處機的弟子李志常題寫宮名,字體端莊雄偉,。明正德三年(1508年)增建玉皇殿,,供奉玉皇大帝。萬歷二十年(1592年)增建無極玄穹門,,俗呼南天門,。延至清初,天壇頂有南天門,、三清殿,、玉皇閣、王母殿,、靈官殿,、真人祠及東西配殿共12座28間;東側下級建有無生殿、十大名醫(yī)殿;再下級為祖師殿,、火神殿,、東極宮、火極宮,、八仙臺,、白衣殿以及舍身崖后的老子祠等。這些建筑依山就勢,,意境深遠,。清中期之后,王屋山道教衰落,??傁蓪m建筑因年久失修,加之人為破壞,,除南天門保存完好外,,其它建筑僅剩斷壁殘垣或遺址,。1980年后,當?shù)厝罕娂Y,,先后在原址上重建了三清殿和玉皇閣,。

天壇極頂南天門

無極玄穹門為河南省文物保護單位?,F(xiàn)存建筑為明萬歷二十年(1592年)由洛陽萬安玉賜建,。面廣三間(9.70米),進深2.58米,。正門高7.20米,,系九脊牌坊式磚石結構。券門正面石額上書“無極玄穹門”,,背面石額上書“天影竺形”,。東西翼門高5.10米,系五脊牌坊式磚石結構,。東券門石額上書“福區(qū)”,,西券門石額上書“靈境”,字跡雄渾灑脫,。磚雕三踩斗栱與龍鳳雀替,,工藝精美。整個建筑古樸莊重,,面臨百尺懸廑,,具有“依懸列宿”意境。

山上現(xiàn)存明清碑碣石刻10余通,,具有重要道文化研究價值的有明嘉靖三年天壇修造《白齋道人張?zhí)匦袑嵵?、《長春真人仙派傳授圖》碑刻及“總仙宮”題石等。

十方院 十方院原名上方院,,位于天壇山南麓兩公里處的避秦溝高臺之上,。東臨三官嶺,西依瘦龍嶺,,沿“神路”曲徑,,前可通紫微宮,后可達天壇山頂,。相傳軒轅黃帝訪廣成子于此,,故名“上方院”。清濟源地方志記周靈王太子王子晉與浮丘公朝王屋山,,修道于上訪院,。秦“商山四皓”退隱上訪院作《紫芝歌》。唐司馬承禎曾于此著經(jīng),。后改名“十方院”,,取“十方道流多會于此”之意,。

十方院座北朝南,主軸線直對天壇山頂,,建筑依地形而筑,,臺基高低錯落,圍成若干方形四合院落,,依次為山門,、王子晉祠、浮丘公祠,、李公祠,、司馬承禎寫經(jīng)洞等。東側有老君祠,。歷代多次重修,。抗日戰(zhàn)爭期間,,被日軍縱火焚毀,僅李公祠與寫經(jīng)洞尚存,。

靈都觀 靈都觀即靈都萬壽宮,,俗稱玉真觀,濟源市文物保護單位,。位于東西玉陽山之間尚書谷口的玉溪西岸,。這里山水秀麗,環(huán)境清幽,,道家稱列仙聚會之都,,故名。唐天寶元年(742年)東京道門成議使,、天師道傳人張?zhí)叫?,奉玄宗之命,為玉真公主在王屋山選址建觀,。觀建在西玉陽山仙人臺下的古奉仙觀舊址上,,玄宗于山門御題:“靈都觀”。晚唐詩人李商隱少時曾學道于玉陽,,號玉溪生,。元代,丘處機弟子張志謹曾住持靈都觀,,復盛一時,。明清兩代多有修葺。

據(jù)元大德九年(1305年)《御賜靈都萬壽宮圖碑》載,,該宮系前后兩院,,依中軸線而筑,。創(chuàng)建時靈都觀前院為兩進院落,次第為山門,、大殿,、樓閣與鐘樓、鼓樓,、角樓等,,計13座20間;后院為三進院落,,次第為翼門和前,、中、后大殿及東西配殿等,,計15座42間,。原占地東西70米,南北100米,,總面積7000平方米?,F(xiàn)僅存玉皇殿,面廣三間,,進深六架椽,,系清代單檐懸山式木構建筑。

觀內(nèi)尚存唐至元碑碣數(shù)通,,其中唐天寶二年《張尊師探玄遺烈碑》,、《玉真公主受道靈壇祥應記》和元大德九年《靈都萬壽宮圖志碑》最為珍貴。

麻姑廟 麻姑廟位于承留鎮(zhèn)東玉陽山南麓的山谷之中,,濟源市文物保護單位,。周圍怪石嶙峋,花木掩映,,溪流潺潺,,泉水叮咚。據(jù)明代《麻姑寶卷》載,,麻姑原名侯真定,,四川金華縣人,盛唐道姑,。15歲入王屋山,,拜玉真公主為師學道。尊師命終日擔水澆麻,,因名麻姑,。后得道仙逝于泉上。廟為紀念麻姑而建,,始創(chuàng)年代失考,。

該廟座北向南,,依山而筑,兩進院落,,高低錯落有致,。依次為戲樓、梳妝樓,、山門,、麻姑殿、祖師殿,。東側有眼光殿,、廣生殿、財神殿,;西側有龍王殿,、藥王殿。現(xiàn)存梳妝樓和藥王殿,,均為清代建筑,。另有明清兩代重修廟宇碑碣數(shù)通。

梳妝樓座落在臺榭之上,,面闊小三間,,進深四架椽,系清代單檐懸山式木構建筑,,木雕精工。臺榭正門券洞寬2.97米,,深1.60米,。麻姑殿前有麻姑泉一眼?! ?/p>

位于軹城鎮(zhèn)柏林村的長春觀

長春觀 長春觀位于軹城鎮(zhèn)柏林村,。這里屬丘陵區(qū),溝谷縱橫,,環(huán)境幽靜,,谷內(nèi)的金線河,長年流水不斷,,經(jīng)廟東北流出谷,。有人間 “小蓬壺”之稱。

該觀始創(chuàng)年代失考,。據(jù)觀內(nèi)遺存的元至元二十九年《重修長春觀碑》碑文可知,,元中統(tǒng)元年(1260年),丘處機弟子解志通“自長安而東”,,見“觀有遺址”,,遂重建道院,。明成化十五年(1479年)增新補舊,清雍正十三年(1735年)重修,。

該觀座北向南,,依中軸線而建。原有山門,、玄元殿,、玉皇殿及東西配殿。觀東有道院,,現(xiàn)尚存四洞,。馬丹陽墓已平。

現(xiàn)存玄元殿又名老君殿,,面廣三間(9.95米),,進深六架椽(7.30米),系清代單檐懸山式木構建筑,。殿基正方形,,減柱造。內(nèi)部結構為七架梁,。因年久失修,,破敗嚴重。2010年文物部門籌資重修,。

長春觀東南有一巨大土質(zhì)地柱,,當?shù)厝朔Q“道圪臺”。2010年末,,發(fā)現(xiàn)地柱半崖有洞穴,,進深約20米,沿洞兩側有7處單體小洞,,應為道士修煉之處,。洞壁有“咸豐三年許家莊重修”字跡?! ?/p>

靈山洞

王母洞與靈山洞 王母洞與靈山洞位于天壇峰北面的垂簪峰下,,為“天下第一洞天”王屋洞的主洞之一,道書載其“周回萬里,,深邃莫測,,潛通瑤池”,傳為西王母修道之所,。濟源市文物保護單位,。

洞口處在崖壁內(nèi)收凹進的大石龕之中。龕寬20余米,高約8米,,進深10米許,。古人于龕內(nèi)建西王母寢宮。宮系條磚拱券結構,,即以條磚砌壁,,上收為圓券式無梁殿。遠望似洞門,,近觀是殿宇,。在石龕南面的坪臺上,有一組古建筑群,,座北朝南,,逐級遞升。依中軸線,,順序為祖師殿,、玉帝殿、無生殿,、王母殿及東西配殿等?,F(xiàn)有整組宮廟,系80年代以來山民集資重建,。在周圍綠色群峰的襯托之下,,顯得十分奪目。

靈山洞位于王母洞東邊靈山峰(又名七寶峰)山腰,,與王母洞共稱王屋洞,。洞中套洞,縱橫交叉,,潛行盤旋,,宛如迷宮,人稱“四十八條街”,,相傳其無底洞與王母洞上下連通。靈山洞有五個洞口,,其中四個洞口懸列在崖壁之上,。洞口均有明嘉靖二十五年(1546年)周王府賜建的磚石結構一面坡山門建筑。所有脊飾,、吻獸,、飛檐、斗栱及門扇,、門額,、門聯(lián)等均系青石雕琢而成。進入山門(東向),即達主門,,門額石刻“第一洞天”四個大字,。向北一曰洞天門,門額石刻“洞天門”三字,,兩側石雕楹聯(lián)為:“東接蓬萊迎海市,,西望瑤池涌金蓮”。一曰九天門,,門額石刻“九天門”三字,,兩側楹聯(lián)為:“洞天配合三教經(jīng)書體,劫運轉(zhuǎn)流節(jié)次古今同”,。門的右側立有《周王府令旨碑》一通,。向西一門曰七寶門,門額石刻“七寶門”三字,,兩側楹聯(lián)為:“七朵金蓮在此處,,丘劉譚馬郝王孫”。門前放置石獅一對,,為明中葉藝術作品,。洞內(nèi)原有王母銅像一尊,后銅像丟失,,改飾色琉璃塑像百余尊,,惜“文革”中被毀。出七寶門可達靈山峰頂,。頂上建有混元殿,,系明代單檐無梁殿建筑。靈山洞府建筑以小構簡飾,,達到融合自然之妙,。

王母洞

東王母洞建筑 東王母洞,又稱金母洞,、西華洞,。位于金爐峰南面崖壁上。兩旁余嶺環(huán)擁,,崖前為一坪臺,。在崖壁距坪臺8米處,有一天然溶洞,,約3米,,寬約2米,進深7米余,,即道教所稱之東王母洞,。古人在崖前壘石階,直達洞口,并在洞口階臺上建起一面坡牌坊式門樓,。門裝石門,,至今開合自如。門樓額書“氣接昆侖”四個大字,,兩側石刻楹聯(lián)已無法辯認,。洞內(nèi)底部有供奉王母的神樓,上覆元代重唇板瓦,。遠眺王母洞口建筑,,如同生長在山之上,奇險壯觀,。

在坪臺東邊的崖壁底部,,還有兩個天然洞龕。古人就龕券石建廟,。南“西佛殿”,,門聯(lián)為:“功著唐朝齊天圣,名揚今時稱佛尊”,;北為“三元圣殿”,,門聯(lián)為:“祥光靄靄云遮仙女龍霄洞,瑞氣騰騰霧罩圣母水晶宮”,。坪臺邊原有數(shù)座磚石拱券的無梁殿,,現(xiàn)已傾圮,僅存碑刻數(shù)通,。

自坪臺向西,,跨越棧道繞過一個山頭,在另一崖壁半山腰又有一洞,。人只能沿著山谷攀葛捫藤而上,,形勢十分險要。洞口建筑同王母洞相似,,門額書“金靈洞天”四個大字,,門樓西側壁上刻有“四皓”先生的《紫芝歌》,為清隆七年(1742年)該洞住持升元重刊,。

道教宗師司馬氏

司馬承禎

司馬承禎(647~735)是道教上清派茅山宗第四代宗師,,唐河內(nèi)溫縣人(今河南溫縣),字子微,,法號道隱,自號白云子,。早年師事嵩山道士潘師正學道,,受符箓、辟谷、導引,、服餌之術,。修道出師后,入江蘇天臺山隱居,。武則天萬歲登封元年(696年),,首次被詔入京都洛陽講道,武則天親降手詔,,贊其“道行高操”,。離京時,武則天特詔麟臺監(jiān)李嶠在洛陽橋東為其餞行,。別東都后,,遂結庵于王屋山中巖臺,自號中巖道士,,并創(chuàng)建紫微宮,。后返浙江天臺山。唐景云二年(711年),,睿宗遣司馬承祎(承禎之兄)到天臺山迎司馬承禎至長安,,敕文曰:“欲遣使者專迎,或慮煉師驚懼,,故令兄往,,愿與同來?!笨梢婎W趯λ抉R承禎的謙恭之態(tài),。司馬承禎抵達西京長安,睿宗詢問有關陰陽術數(shù)之事,,承禎對曰:“道經(jīng)之旨,,為道曰損,損之又損,,以至于無為,。”睿宗問:以無為手段來治理國家,,能行嗎,?承禎回答說,治理國家和治理自身是一樣的,,老子說:“心思處于淡泊,,合氣置于廣漠”,順著事物的發(fā)展自自然然就沒有私心雜念了,,天下就能夠大治了,,無為的深義,,就是治理國家的法則。睿宗聽后感慨頗多,,遂以弟子自稱,,并想留承禎在京師,卻被婉言謝絕,。臨行前,,睿宗贈給司馬承禎霞帔一身,寶琴一張,,并派人護送他回天臺山,。朝中官員見皇帝如此賞識司馬承禎,都紛紛為司馬承禎贈詩送行,,這些詩后來被朝官徐彥伯結集成書,,題名《白云記》。相傳司馬承禎離京時,,好友盧藏用曾婉言勸留,,并指著長安之南的終南山說:“此中大有嘉處?!背械澱f:“以仆視之,,仕宦之捷徑耳!”因盧藏用曾隱居終南山,,后被詔入宮中做官,,聽了司馬承禎的這句戲言,自然無話可說,,只好笑送司馬承禎離京,。這個故事后來演繹為成語“終南捷徑”。

唐開元九年(721年),,玄宗遣使迎司馬承禎到東都洛陽,,請司馬承禎授以法箓,并尊其為道首,。在洛陽期間,,玄宗與司馬承禎日日論道,交誼甚篤,。次年,,玄宗駕返長安前,司馬承禎奏請還山,。開元十二年(724年),,唐玄宗詔司馬承禎入洛陽內(nèi)殿,受上清經(jīng)法,,并允其在王屋山“自選形勝,,置觀以居之,。”司馬承禎遂至王屋山,,在天壇峰下選“丹鳳朝陽”之地,建陽臺觀,,建成后玄宗親題“寥陽殿”榜額,。開元十五年(727年),玄宗到泰山封禪,,回京時住洛陽,,詔司馬承禎晉見,詢以“五岳何神主之?”司馬承禎答:五岳都有洞府,,各有上清真人降任其職,,山川風雨,陰陽氣節(jié),,都為其所管轄,,今五岳祠廟之神,都是山林之神,,不是天下正神,,請別立齋戒祭祠之所。玄宗于是詔令“五岳皆立真君祠一所”,。

司馬承禎多才多藝,,有很高的藝術修養(yǎng)。他通曉音律,,精于制琴,,曾作《幽蘭白雪》、《蓬萊操白雪引》等古琴曲,,還為唐玄宗作《玄真道曲》,,專為太清宮祭祀大典所用。他的書法以篆隸見長,,別為一體,,號金剪刀書。玄宗曾令其以篆,、楷,、隸三體書老子《道德經(jīng)》。

司馬承禎尤擅繪畫,。有繪畫史學家認為,,陽臺宮初建時所以能夠名震天下,不在于其壯麗恢弘,,而在于其天尊殿內(nèi)精美的壁畫,。據(jù)王屋山唐大中八年(854年)立《賜白云先生書詩并禁山敕碑》記,,陽臺宮天尊殿,壁畫高達一丈六尺,,長九十五尺,,皆依道教經(jīng)傳創(chuàng)意作圖,畫中神仙靈鶴,、云氣飛煙及王屋山形勢澗壑,,一一畢呈。司馬承禎曾就壁畫一事上奏朝廷,,玄宗特賜絹帛四百匹以補畫匠手工顏料資費,。

司馬承禎還擅長煉劍鑄鏡,圖案精美而豐富,,其中銅鏡上的圖案可以從他的《含象鑒文》中得知大概,。其文云:“天地含象,日月貞明,。寫規(guī)萬物,,洞鑒百靈。龜自卜,,鏡自照,,吉可募,光不曜,。青蓋作鏡大吉昌,,巧工刊之成文章。左龍右虎辟不祥,,朱鳥玄武順于旁,,子孫富貴居中央?!彼频膭顽R曾經(jīng)進獻皇宮,,得到睿宗和玄宗皇帝的贊揚,玄宗曾題《答司馬承禎上劍鏡》詩一首:“寶照含天地,,神劍合陰陽,,日月麗光景,星斗裁文章,,寫鑒表容質(zhì),,佩服為身防,從茲一賞玩,,永得保齡長,。”

司馬承禎道術精深,,并有大量道教著作,。主要有:《修真秘旨》,、《修真秘旨事目歷》、《坐忘論》,、《修真養(yǎng)氣訣》,、《服氣精義論》、《采服松葉等法》,、《洞玄靈寶五岳名山朝儀經(jīng)》,、《上清天地宮府圖經(jīng)》、《天隱子》,、《太上升玄經(jīng)注》、《太上升玄消災護命妙經(jīng)頌》,、《上清含象劍鑒圖》,、《上清侍帝晨桐柏真人真圖贊》、《素琴傳》,、《道體論》等,。

開元二十三年(735年),司馬承禎在陽臺觀去世,,葬于王屋山西北的松臺,。其弟子表奏皇帝,表中稱:“(師)死之日,,有雙鶴繞壇,,及白云從壇中涌出,上連于天,。而師容色如生,。”玄宗聞后,,深為感嘆,,旋即下詔:“混成不測,入寥自化,。雖獨立有象,,而至極則冥。故王屋山道士司馬子微,,心依道勝,,理會玄遠,遍游名山,,密契仙洞,。存觀其妙,逍遙得意之場;亡復其根,,宴息無何之境,。固以名登真格,,位在靈官。林壑未改,,遐霄以曠,,言念高烈,有愴于懷,,宜贈徽章,,用光丹箓。賜銀青光祿大夫,,號貞一先生,。”并御制碑文,,在王屋山刊立?,F(xiàn)在可以看到的《有唐貞一先生碑》為北宋哲宗年間(1094年),天壇山都監(jiān)道士崔可安重刻,。

一,、司馬承禎的洞天福地說

“洞天福地說”亦即“道教仙境學”,是道教文化的重要組成部分,?!岸刺旄5卣f”源于古代先民對“日、月,、星,、山、河,、川”六宗的崇拜觀念,,早期表現(xiàn)形態(tài)為《五岳真形圖》,這種圖形的畫法,,有點類似現(xiàn)代地圖的分色標示法,,黑者為山,赤者為水,,黃者為洞天之口,。在修道者看來,《五岳真形圖》不僅是一幅地圖,,更是“迎真達靈”的信物,。佩帶此信物,可以辟邪去災,,還能使修道者知曉靈山仙真之觀舍,、采藥煉丹之名山。同時,對修道者也是一種警戒:天地萬物都是有感情的生命體,,一山一河,,一草一木,都有自己的尊嚴和神靈,。善待萬物,,將會受到萬物的迎拜和幫助。司馬承禎入主王屋山修道期間,,潛心研究唐以前的道教洞天福地說,,同時仔細察究王屋山形山勢、洞穴澗水和四時風雨云氣,,完整地提出了天下“十大洞天,、三十六小洞天、七十二福地”之說,,編成《天地宮府圖》,,把王屋山列為十大洞天之首。

司馬承禎在《天地宮府圖》中,,不但把所有洞天福地繪了圖,而且列出了領治的仙人,。其中洞天是由上天派遣上仙統(tǒng)治,,福地則由上帝命真人治之,其間多真仙得道之所,。這些名山勝境大多是唐以前道教活動比較集中,、比較活躍的地方。繼司馬承禎提出洞天福地說之后,,唐末的杜光庭也著有《洞天福地岳瀆名山記》,,但以上二書均已失傳。今人可見的關于洞天福地的排列,,一般為北宋張君房所編的《云笈七簽》所載,。十大洞天依次為:第一河南王屋山,號小有清虛之天,;第二浙江委羽山,,號大有空明之天;第三陜西西城山,,號太玄總真之天,;第四西玄山,號三元極真洞天,;第五四川青城山,,號寶仙九室之洞天;第六浙江赤城山,號上清玉平之洞天,;第七廣東羅浮山,,號朱明輝真之洞天;第八江蘇句曲山,,號金壇華陽之洞天,;第九江蘇林屋山,號龍神幽虛之洞天;第十浙江括蒼山,,號成德隱玄之洞天,。

二、司馬承禎的《坐忘論》

司馬承禎一生的道教著作很多,,《坐忘論》在道教經(jīng)典中有重要影響,。“坐忘”是道教術語,,指在修煉中“心不見,,形俱泯”的一種狀態(tài)?!肚f子·大宗師》有言:“墮肢體,,黜聰明,離形去智,,同于大通,,此謂坐忘?!逼湟馐峭鼌s自身形體,,拋棄聰明才智,進入一種物我兩忘的境界,,與大道相化為一,。司馬承禎繼承老莊的“坐忘”思想,并把它具體化,,提出了“敬信,、斷緣、收心,、簡事,、真觀、泰定,、得道”七個層次的修煉方法,,稱為“七條修道階次”。這些修煉方法對后世中國養(yǎng)生學研究,,特別是對中國氣功的發(fā)展,,具有重要的影響,。

司馬承禎的七條修道階次都有具體內(nèi)容。

第一曰“敬信”,?!靶耪撸乐?敬者,,德之蒂,。根深則道可長,蒂固則德可茂”,。所以修道者首先必須虔誠,,對所修之事不能心存疑惑。只有堅信不惑,,才能得道,,信是修道之要,只有那些堅定無疑,,加之勤行者,,才有可能得“道”,才能達到“內(nèi)不覺其一身,,外不知乎宇宙,,與道冥一,萬慮皆遺”的境界,。

第二曰“斷緣”,。“斷緣者,,斷俗事之緣也。棄事,,則形不勞;無為,,則心自安?!奔词且獢財鄩m緣,,不為俗累,進入老子所說的“塞其思,,閉其門,,終身不勤”的境界。人在世上會遇到很多世俗之事,,即便是入了道門,,塵緣若不斷,也終難修成正果,。若追求自我,,著眼于自身,就會產(chǎn)生貪欲、恐懼,、苦惱等,,結果背離了人生的意義,得到的全是痛苦,。怎么解決這個問題呢,?那就只有忘卻自我,放棄世俗的欲望,,“棄事無為”,,這樣就不再為“我”的欲念而苦求,身心不勞,,無事安閑,,日益入“道”。

第三曰“收心”,。心為“一身之主,,百神之帥。靜則生慧,,動則成昏”,。所以學道之初,必須安坐,,收心離境,。只有安坐收心,一無所染,,才能超凡脫俗,,入虛無幻境,合心道為一,。生命之道的修煉就是要不斷地凈化凡塵之心,,向“虛無”本體回歸。但世俗之人往往“心神被染,,蒙蔽漸深,,流浪日久,遂與道隔”,。若能凈除心垢,,與道冥合,才能“安在道中,,名曰歸根;守根不離,,名曰靜定。靜定日久,,病消命復,,復而又續(xù),,自得知常。知則無所不明,,常則永不變滅,。”從而獲得神仙長生之道,。

第四曰“簡事”,。要求修道之人應處事安閑,不為物所累,。人生必“嘗于事物”,,但“事物稱萬,不獨委于一人;巢林一枝,,鳥見遺于叢葦,。”人應不做非當之事,,“事非當,,則傷于智力;務過分,則弊于形神,。身且不安,,何能及道?所以修道之人,要斷簡事物,,知其閑要,,較量輕重,識其去取,?!蔽闹羞€舉例說:酒肉、羅綺,、名位,、財產(chǎn)等都不過是“情欲之余好,非益生之良藥”,,眾生執(zhí)著不舍,“自致亡敗”,,實際就是迷失了生命的方向,。司馬承禎認為,“蔬食弊衣,,足延性命,,豈待酒肉羅綺,然后為生哉,!”“財有害氣,,積則傷人,,雖少猶累,而況多乎,?”“夫以名位比于道德,,則名位假而賤,道德真而貴,。能知貴賤,,應須去取,不以名害身,,不以位易道,。”

第五曰“真觀”,。所謂“真觀”,,就是“智士之先鑒,能人之善察,?!睂τ诟5溂獌矗煊X在先,,并正確處理和應對,。司馬承禎認為:一餐一寢,都可為損益之源,;一言一行,,堪成禍福之本,與其作巧持其末,,不如拙戒守其本,。觀本知末,休靜心閑,,方能觀其真理,。常言說,無欲則剛,,無欲則可觀其妙,。修道之身必資衣食,事不可廢,,物不可棄,,當虛襟而受之。人事衣食就像“船舫”一樣,,欲渡海須借助于船舫,。“雖有營求之事,,莫生得失之心,。與物同求而不同貪,,與物同得而不同積。不貪以無憂,,不積以無失,。”這是做人的宗旨,,須盡力而為之,。

第六曰“泰定”。泰定的內(nèi)蘊是“無心于定,,而無所不定”,。“定”在生命修持的階梯中處于“出俗之極地,,致道之初基,,習靜之成功,持安之畢事”,,即將進入得道的境界,。莊子曰:“宇泰定者,發(fā)乎天光”,,“宇”則心也,,“天光”則發(fā)慧也。生慧不算難,,難在“慧而不用”,。自古忘形者眾,忘名者寡,,若能做到“定而不動,,慧而不用”,就可以得“深證真?!敝?。司馬承禎在這里說的“慧而不用”,對智慧采取“無為”的態(tài)度,,與現(xiàn)代人所說的“大智若愚”相類似,。

第七曰“得道”。道是什么,?“道者,,神異之物,靈而有性,,虛而無象,,隨迎不測,,影響莫求,。不知所以然而然,,通生無匱,謂之道”,。他引《靈寶經(jīng)》中“身神并一,,則為真身”和《西升經(jīng)》中“形神合同,故能長久”等論道之言,,以證其說,。可見他追求的是形神永恒統(tǒng)一,,即是“坐忘”的目的,。為了達此目的,應避免勞心,。他還說:“山有玉,,草木固之不凋;人懷道,形體得之永固,,資熏日久,,變質(zhì)同神,煉形入微,,與道冥一,,智照無邊,形超靡極,?!?/p>

在上述生命修持的七個階次之后,司馬承禎又附以“樞翼”,,提綱挈領地綜述《坐忘論》的主旨:如心歸至道,,須先受三戒,依戒修行,,自始至終,,可得真道。這三戒是:簡緣,、無欲和靜心,。依此修行,可得真道,。能勤行此三戒而無懈退者,,則無心求道而道自來。最后,,司馬承禎把“得道”的標準歸納為“心有五時,、身有七候”,五時為:動多靜少,;動靜相半,;靜多動少,;無事則靜,,事觸還動,;心與道合,,觸而不動。到達這一境界,,“始得安樂,,罪垢滅盡,無復煩惱”,。身有七候是指:舉動順時,,容色和悅;夙疾普消,,身心輕爽,;填補夭傷,還元復命,;延數(shù)千歲,,名曰仙人;煉形為氣,,名曰真人,;煉氣成神,名曰神人,;煉神合道,,名曰至人。凡得不到五時七候者,,都算不上得“道”,。

公主修道靈都觀

靈都觀唐代以后幾經(jīng)重建,規(guī)模遞減,,現(xiàn)僅存正殿三間

玉真公主生于武則天萬歲登封元年(696年),,唐睿宗第十女,玄宗胞妹,,原名隆昌公主,,法號無上真,字玄玄,。景云元年(711年),,玉真公主受道于括蒼山羅浮真人史崇玄,次年居長安新建的玉真觀,,改號玉真公主,。

玉真公主入道與唐代舉國上下崇道的社會背景密切相關。唐高祖李淵尊奉老子為唐王室的祖先,,到唐高宗,、唐睿宗、唐玄宗時,,不僅把道教作為唐朝的國教,而且是皇室家族的宗教,,推崇備至,,身體力行。因此,,唐代公主入道,,就被唐皇室看作是自己家里的事情,是皇權的象征,。睿宗在公主入道制誥中說,,金仙、玉真公主入道是“奉為天皇天后”(即高宗,、武后)祈福,。玉真公主景云元年(711年)入道時,年僅十六歲,。

玉真公主入道也可能與避開朝政有關,。她的幼年時代朝政事變極多。神龍元年(705年),,武則天已八十二歲,,且體弱多病?;侍永铒@與宰相張柬之,、羽林軍統(tǒng)帥桓彥范等人謀殺了武則天的權臣張易之、張宗昌等人,,迫使武則天退位,,擁立李顯上臺執(zhí)政,是為中宗,。景龍四年(710年),,中宗被韋皇后和安樂公主等合謀毒死。當時,,身為王子的李隆基看到朝政如此混亂,,在韋后稱制不久,就與另一個王子李崇簡等又一次發(fā)動政變,,誅殺韋后及其黨羽,,擁立其父李旦即位,是為睿宗。睿宗即位后,,太平公主干預朝政,,引起李隆基不滿,相互之間曾多次發(fā)生沖突,。在屢屢發(fā)生的宮廷事變中,,李隆基雖受盡磨難,但也顯露出了才華,。兩年后,,睿宗把皇位讓給了李隆基,是為玄宗,。玄宗上臺后,,賜死太平公主,誅殺了太平公主黨羽,。

唐皇室諸多事變,,對于年幼的玉真公主來說,本不應該有大的妨害,,但是,,有一個名叫史崇玄的道士在宮廷事變中被殺,而這位道士又與玉真公主有些牽連,。據(jù)《新唐書·諸帝公主》載:“太極元年,,金仙公主、玉真公主皆為道士,,筑觀京師,,拜方士史崇玄為師?!绷頁?jù)《玉真公主受道靈壇祥應記》碑文記載:玉真公主“年甫二八,,當景云之初始,受道于括蒼山羅浮真人越國葉公,,其時老君為親降法壇,,紆駕三刻,言以口授,,義以神融,,故其玄章隱訣,代莫得而聞也,?!痹絿~公即太清觀主史崇玄。史崇玄本是出身低微之人,,金仙,、玉真公主拜其為師后,,引薦他侍奉太平公主,封官鴻臚寺卿,,成為皇帝寵臣,。李隆基上臺后,賜死太平公主,,殺了史崇玄,,這對推薦史崇玄入宮的金仙、玉真二位公主來說,,思想情緒難免受到影響,,選擇出家入道之路,或許是明智之舉,。

唐代公主入道分為盲道、慕道,、游道,、守道等幾個階段,其中慕道按照道教授箓例制,,共有二十四個品階,,每授一個品階即上升一個級別。授箓時必須領受相應的戒律和經(jīng)書,。玉真公主十六歲入道,,十九歲授箓品階達到最高階。

唐代入道儀式繁瑣,,公主入道,,法事活動自然規(guī)格很高。據(jù)時人張萬福記載,,金仙,、玉真公主入道時壇場旗幡及裝飾之物極備侈華:“乃埇土為壇三級,高一丈二尺,。金蓮華纂,,紫金題榜,青絲周繞壇內(nèi),。東方青錦,,南方丹錦,西方白錦,,北方紫錦,,中央黃錦為褥。復有龍須鳳鬲等席,,藉地五方案各依方色,,制錦虬金龍玉壁鎮(zhèn)之,。又青羅十八匹,緋羅六匹,,白羅十四匹,,皂羅十匹,黃羅二十四匹,,以安五方,。紫羅二百四十匹,絹四百八十匹,,錢二百四十貫,,黃金二百兩,五色云錦二十五匹,,香一百二十斤,,七寶周足青絲五百兩,奏紙兩萬四千番筆墨各二百四十管,。挺書刀十二口,,護戒刀巾各三十八具,金龍六枚,,金鈕五十四枚,,俱用鎮(zhèn)于壇中,以質(zhì)靈官也,?!?/p>

復有盤龍香爐、鳳舞香爐,、瑞葉香爐,、祥花香爐、蓮花香爐,、芝草香爐,,并香合香奩,并純金純銀制造,。復有金剛神玉,、仙童神女,煙云山水,,草樹蟲魚,,圣獸靈禽,環(huán)奇珍物繡韞復經(jīng),。復有雕玉之案,,鎮(zhèn)金之案,紫檀之案,,白檀之案,、沉香之案,,皆作翔鴛舞鶴,金花玉葉裝飾雕雋,,復有七寶函,、九仙函、黃金函,、白玉函,,以盛于經(jīng)。復有青錦之囊,,絳錦之囊,,素錦之囊,紫錦之囊,,黃錦之囊,,云錦之囊,五色繡囊,,以盛法籙,。復有廚盝笥藏,皆珠玉裝飾,,巧妙華麗,,非世所有,,眼未曾觀,,價直億千也?!比绱撕廊A的儀式整整進行了兩個七天共十四天,,耗資多少沒有記載。

開元二年(714年)望春三月,,已授最高品階的玉真公主,,在長安大內(nèi)歸真觀被詔封為“上清玄都大洞三景法師玉真長公主”。這次詔封以后,,玉真公主開始游道,。游道的方式和目的,主要是拜訪名師,,傳教布道,。玉真公主初次游道王屋山的時間,據(jù)《玉真公主受道靈壇祥應記》碑載:“公主卜筑精□,, 采真之居,,柴門栝亭,竹徑茅室,,凡灶葉日,,藥園長春,,勺水可以忘饑,拳石可以□□,?!跎锨澳贻x灑宸翰,光顯寶額曰平陽洞府小有仙臺,,又于山門別署金榜,。公主優(yōu)游爰處將二十年,頃已四升仙階,?!绷⒈浧涫聻樘鞂毝?743年)前推二十年,玉真公主大約開元十年(722年)修道玉陽山平陽洞,,并創(chuàng)建靈都觀,。此后二十年間,玉真公主并不常住此處,,多在陜西樓關一帶布道,。開元二十三年(735年),玄宗曾命玉真公主和光祿卿韋絳至王屋山司馬承禎居所修金箓齋,。天寶元年(742年),,東都道門威儀使張?zhí)叫钪紶I繕靈都觀,道觀建成后,,玄宗御書“平陽洞府小有仙臺”,,并署額山門“靈都觀”。

靈都觀位于東西玉陽山之間尚書谷口的玉溪西岸,,山水秀麗,,環(huán)境清幽。據(jù)靈都觀殘存元大德九年(1305年)《御賜靈都萬壽宮圖碑》記:觀分前后兩院,,前院為兩進院落,,次第為山門、大殿,、樓閣與鐘樓,、鼓樓、角樓等,,計13座20間,;后院為三進院落,次第為翼門和前,、中,、后大殿及東西配殿等,計15座42間,。此后歷代雖有修繕,,但規(guī)模日漸縮小,。至今僅存三間瓦舍。

天寶二年(743年)三月,,玄宗詔玉真公主于譙郡御真觀,,令其代巡天下名山。玉真公主一行從京城長安出發(fā),,先登華山謁拜,,然后沿著通往東都洛陽的官道,一路東行,。行至函谷關老子玄元宮,,暫作停留,拜天地,,謁廟宇,,投金簡。而后駕游中岳嵩山,,在道教圣地太室山拜訪上清派道士焦真靜,,與焦共修養(yǎng)生內(nèi)丹。五月,,北渡黃河,,行巡王屋山,朝拜于天壇仙人臺,。并在這里舉行了一次規(guī)模浩大的受箓道場,,授箓者是北岳恒山洞靈宮胡姓高道。受箓時,,玉真公主“齋心順風,,膝行避席,,請授八錄三洞紫文靈書,。”所授內(nèi)容包含日神郁儀,、月神結鄰之箓,。至此,玉真公主已“四升仙階,,五授真箓”,,成為唐代公主中的最高道階。

玉真公主晚年守道王屋山,,既得到唐玄宗的恩準,,又有靈都觀作為善事之地,也就心事了然,。據(jù)《新唐書·諸帝公主》記載:“玉真公主天寶三載(744年)上言曰:‘先帝許妾舍家,,今仍叨主第,,食租賦,誠愿去公主號,,罷邑司歸之王府,。’玄宗不許,。又言:‘妾,,高宗之孫,睿宗之女,,陛下之女弟,,于天下不為賤,何必名系主號資湯沐,,然后為貴?請入數(shù)百家之產(chǎn),,延十年之命?!壑烈?,乃許之?!睍r年玉真公主四十八歲,,卻再三請求除去公主號,并收回唐皇室為她封贈的“數(shù)百家之產(chǎn)”,,可見她對功名利祿已看得很淡,。

玉真公主晚年在靈都觀以平民的心態(tài),過著“柴門栝亭,,竹徑茅室”的生活,,于寶應元年(762年)卒于東玉陽山仙姑頂,葬于平陽洞府前臺地之上,。

麻姑玉陽留仙跡

玉陽山下綠樹掩映的麻姑廟

麻姑修仙的故事在濟源民間流傳很廣,,玉陽山下的麻姑廟至今香火不斷。據(jù)明萬歷年間成書的《麻姑寶卷》記載,,麻姑確有其人,,名侯真定,四川金華縣侯家莊人,。侯真定十五歲時,,常見生老病死,決心求仙學道,。一日夜眠,,夢見西王母手持藜杖,來到床前,點化她到王屋玉陽山學道,。侯真定情真意切,,整理行裝,拜過雙親,,毅然上路,。她過渭水,離潼關,,經(jīng)華山,,渡黃河,千里迢迢來到了王屋山,?!堵楣脤毦怼芬猿~的形式,刻畫了麻姑修仙的艱辛過程:“往前走尋不著陽關大道,,俱都是亂石坡荒草荊針,。頑石路歪破了繡鞋數(shù)對,過荊針掛壞了百幅羅裙,??谝е嘟z發(fā)串架掛葛,金蓮破并不知十指連心,。渾身上出惶汗如同水洗,,紅羅襖不顧扣手提衣襟?!睍羞€記載了侯真定在王屋秦嶺遇見猛虎,、夜晚迷路無處安身、書生闖室以求姻緣等曲折故事,,以襯托其求道之信心,。最后侯真定以投崖明志,被西王母救起,。到王屋山后,,侯真定拜玉真公主為師,在玉陽山植麻修行,。時逢大旱,,田中麻干枯,,必須到山下挑水澆麻,,侯真定于是“小路險金蓮小左傾右倒,水擔重柳腰軟曲體彎弓,。破肩褂研透了兩臂在外,,紅繡鞋俱湛壞雙足難行?;ㄈ菟ピ鹿馓澝嫠瓶莨?,披著頭露著足不像人形,。”正當侯真定受盡磨難之時,,侯員外前來探望女兒,,見此情景,不覺傷心落淚,,勸其回家,,但被麻姑拒絕。侯員外走時,,麻姑送給他兩個仙桃,,到家后,夫婦二人吃了,,花甲之年竟得子嗣,。麻姑在玉陽山守道二十余年,終于感動上天,,被西王母授以秘訣,,點桶為泉,泉水四溢,,匯流成河,,名麻姑河。麻姑得道成仙后,,時人感其誠,,遂建麻姑廟,并在廟中塑其包骨像,。

麻姑廟位于東玉陽山下,,周圍古樹成林,濃蔭蔽日,。廟院坐北向南,,依山而筑,兩進院落,,高低錯落有致,,依次為戲樓、梳妝樓,、山門,、麻姑殿、祖師殿,。東側有眼光殿,、廣生殿、財神殿。西側有龍王殿,、藥王殿?,F(xiàn)存梳妝樓和藥王殿,均為清代建筑,。廟前有麻姑泉,、眼光池,二泉清水長流,,匯而成河,,名曰“麻姑河”。

麻姑廟里麻姑像是否真是包骨像,,時隔千年,,難究其真。據(jù)當?shù)匕傩湛趥?,日本侵華期間,,麻姑包骨像被打碎。守廟人將麻姑靈骨撿起后,,裝進一個荊簍里,。后來,廟里又塑了一尊泥像,,看廟人將裝有麻姑靈骨的荊簍放在了塑像下面,。建國初期,因破除迷信,,麻姑靈骨被人從麻姑像下取出,,倒入河溝。后又有信徒偷偷將麻姑靈骨撿起,,大骨埋在附近的山坡上,,小骨被收藏起來。現(xiàn)在麻姑像下面仍有一紅布小包,,據(jù)說是麻姑靈骨,。

金元逐鹿全真興

金元時期,以上清派為主流的中國道教由于不斷創(chuàng)新,,轉(zhuǎn)化為全真派為主流的全真道,。王屋山具有深厚的道文化傳統(tǒng),自王重陽創(chuàng)立全真道后,,高道輩出,,名觀林立,并出現(xiàn)了太一道等新的道派,,很快成為全真道在河南傳播和發(fā)展的重鎮(zhèn),,被現(xiàn)代宗教研究者稱為王屋山道教的第二個高峰期,。

一,、王重陽及其七大弟子王屋山布道行跡

馬鈺(《中國的神仙》) 丘處機(《中國的神仙》)

王重陽是全真道的創(chuàng)始人,,其七大弟子馬丹陽、譚處端,、丘處機,、劉處玄、王處一,、孫不二,、郝大通被稱為全真七子或北七真。在現(xiàn)有的道教資料中,,并沒有王重陽及其七大弟子在王屋活動的記述,。但是在王屋山靈山洞內(nèi),刻有“七朵金蓮在此處,,丘劉譚馬郝王孫”的門聯(lián),,在白澗口有馬丹陽洞,在同嶺柏林村有長春觀,,另外還有丘處機,、王處一留下的和王屋山有關的詩詞。進入21世紀后,,濟源市政協(xié)邀請國內(nèi)外宗教界人士和專家學者,,和中國道教協(xié)會、河南省社科院等單位,,多次召開研討會,,通過田野考察,研究道教碑刻,,取得了一批研究成果,。專家們一致認為,王屋山金元時期不但是全真道在河南的重鎮(zhèn),,而且很多資料可以填補中國道教史的空白,。

丘處機王屋山布道的主要行跡有:金大定七年(1167年),王重陽自陜東行,,途經(jīng)王屋山,,在玉陽山靈都觀布道后,入山東傳教收徒,。1170年,,王重陽攜弟子馬丹陽、譚處端,、劉處玄,、丘處機歸陜,,至開封,王重陽病逝,。1174年以后,,丘處機入陜西磻溪修煉。其間,,曾東行王屋山,,察看山水,收徒傳道,,并在南嶺柏林村建長春觀,,以作休憩之所。此間作《題天壇二首》以抒懷,。金大定二十八年(1188年),,金世宗詔見丘處機,丘處機得旨還山,,路經(jīng)孟州(時濟源屬孟州管轄)建岳云觀(清濟源縣志載岳云觀在水運里,,即今克井鎮(zhèn)水運村)。

柏林長春觀是丘處機王屋山布道期間修建并留居的道觀,,位于王屋山東南部的丘陵地帶,。這里古稱北邙山,與黃河以南的邙山相對應,。柏林是村名,,古代這里柏樹森森,20世紀70年代還有兩人合抱的大柏樹數(shù)株,。長春觀就坐落在柏樹掩映的一條狀如北斗七星的溝里,,溝口朝向東方。按照《易經(jīng)》的天象解說“斗柄東指天下皆春”的含義,,此地形含有“長春”之意,。據(jù)康熙二十九年的《重修長春觀碑》 “此處乃真人憩息之所,而非修煉之處”的記載,,柏林長春觀應該是最早的長春觀,,或稱之為“長春真人第一觀”。

二,、北七真弟子王屋山布道行跡

金元時期,,活動于王屋山的北七真弟子有丘處機弟子宋德方、張志謹,、李志全,、秦志安、孫志玄;劉處玄弟子周頤真,、解志通,;王處一弟子單志靜,、李志昂、張志敏,;郝大通弟子衛(wèi)志隱,、楊道素等。其中建樹卓著者有:宋德方,,曾拜劉處玄,、王處一為師,,是全真道弟子中少有的“三門弟子”,,也是全真七子一代弟子中在王屋山最有建樹者。他曾多次到王屋山,,主持創(chuàng)建龍祥宮,、重修天壇上方院、紫微宮,,建立道藏雕刻局和造紙作坊,。張志謹,丘處機弟子之一,,1226年到濟源棲息靈都觀并重修該觀,。張辭世時修觀未成,其弟子孫志玄承其志而竟業(yè),。后被元皇室懿旨賜號“廣玄真人”,,靈都觀升格為靈都萬壽宮。秦志安,,宋德方弟子,,即丘處機三代徒。書香世家,,學識廣博,,是協(xié)助宋德方編修元《玄都寶藏》的總編輯,曾隨宋德方旅居王屋山靈都觀,、紫微宮,,抄閱散落經(jīng)書。卒后其弟子李志實,、郭志希等遵宋德方囑托,,將其葬于天壇之麓。當時的著名文學家元好問曾為其撰寫墓志銘,。周頤真(號瑩然),,劉處玄弟子,1229年被濟源地方官禮請住持王屋山天壇上方院,,重修道觀,,收徒傳道,。其弟子解志通,遍游汴洛王屋二十載,,1260年,,過濟源南嶺柏林村,見有長春觀遺址,,即留此處,,以藥術濟人,重修長春觀,。其后又在周邊地區(qū)建立四所下院,。衛(wèi)志隱,郝大通三傳弟子,,曾跟隨其師王志謹運用成吉思汗授予全真道的特權,,招民入道,后被濟源地方長官延請住持奉仙觀,。因其嚴謹治教,,擴建道觀,被元憲宗賜道號“無為引道真人”,。其弟子楊道素曾任孟州道正兼奉仙萬慶宮提領,。單志靜,學承多師,,歷事丘處機,、劉處玄、王處一三師,,王處一賜號開真子,。曾在濟源主持重修太清宮,但未終而逝,。后由其弟子李志昂,、張志敏、姚志古等最終完成,。在皇權支持下,,大批道觀得以復建,全真道活動的道觀有數(shù)十處之多,。

三,、王屋山曾設《玄都寶藏》造紙作坊和雕造局

王屋山是元代刊刻《玄都寶藏》三大造紙作坊之一和二十七雕造局之一。根據(jù)王屋山有關碑記和《道家金石略》收錄的《濟源十方龍祥萬壽宮記》,,宋德方曾在濟源制造道藏用紙和雕印《元都寶藏》,,鐵岸龍祥宮是元代全國三大造紙作坊之一,原名清真閣,,由宋德方親自主持擴建,,后易名龍祥宮,。當時全國共設雕印局二十七處,懷慶洛陽有五局,,其中設在王屋山的雕印局名為金蓮局,。《玄都寶藏》刊刻完成后,,宋德方首制三十藏,。王屋山作為重要的刊刻地,成為首批元道藏的庋藏之所,?!缎紝毑亍返目膛c收藏,特別是一大批參與道藏??母叩澜?jīng)師來到王屋山歸隱,,為王屋山道眾研習道教經(jīng)書創(chuàng)造了良好條件,,對提高王屋山的聲望地位起到了至關重要的作用,。

四、元代皇帝多次差遣全真道掌教到濟源致祭岳瀆

元代全真道共有十七代十六位掌教(苗道一兩任掌教),,其中有八位到過濟源,,分別是:丘處機、李志常,、張志敬,、王志坦、祈志城,、張志仙,、苗道一、完顏德明,。這八人中,,丘處機最早到王屋山布道建觀,苗道一在拜師祁志誠之前,,曾在濟源堰頭龍翔宮修道,,完顏德明掌教之前曾是王屋山天壇守壇道人。其余五位掌教是受皇帝差遣到濟源祭祀濟瀆神,。值得注意的是,,他們到濟源不只是祭祀濟瀆,而是多為“合祭”,,即在這里合并祭祀岳瀆諸神,。如1251年,第七代掌教李志常出行祭祀岳瀆,,先到恒山和泰山,,再到王屋山,。由于當時南岳衡山屬宋朝地域,就在王屋山天壇望祭南岳,,然后“合祭四瀆于濟源”,,最后才去嵩山和華山致祭。王屋山不屬于五岳,,卻在王屋山望祭南岳;濟瀆在四瀆中水流最小,,卻在濟瀆廟合祭四瀆,足見王屋山道教在朝廷和全國影響之大,。

五,、金元時期是王屋山道觀得以興復的高潮期

全真道的主要傳播方式是“立觀度人”,王屋山全真道的興起,,不僅推動了道觀的興建和修復,,不少舊道觀也隨之改換門庭,歸于全真道門下,。元代王屋山新建和重修的道觀主要有:陽臺宮,、清虛宮、紫微宮,、天壇上方院,、龍翔宮、太清宮,、龍祥宮,、洞云觀、長生觀,、太山觀,、香山諶母祠、靈都觀,、長春觀,、桃花洞、岳云觀等,。其中天壇上方院,、紫微宮、龍祥觀為丘處機弟子宋德方籌集資金人力重修完成,,規(guī)模也比以前擴大,。據(jù)碑刻記載,王志祐修復陽臺宮,,“一紀而廢,,一紀而興”,即毀于兵火后衰敗了十二年,復建又用了十二年,,可見工程之浩大,。解志通重修長春觀時已年過花甲,歷數(shù)年而完工后,,又繼續(xù)在濟源及周邊地區(qū)興建四處道院,,即西仁和長春觀、謝封長春觀,、北陳北白云觀和孟津縣威靈觀,。加上《濟源縣志》中記載的柏林長春觀和翟峪長春觀,濟源境內(nèi)至少有四處長春觀,,可見其時道觀興建之盛況,。

金元時期王屋山眾多道觀得以復興,主要得益于朝廷和地方官府的支持,。在金元之交至南宋滅亡數(shù)十年間,,元皇室曾多次下達圣旨和懿旨,鼓勵復興王屋山道觀和維護道觀秩序,。海迷失后三年(1250年)元皇室曾頒懿旨,,賜靈都觀主張志謹“廣玄真人”封號,并告誡任何人不可侵犯道觀的田產(chǎn),、園林等財產(chǎn),,地方官和各方香客也要大力資助道觀修建。元大德八年(1304年),,元成宗曾兩次圣旨紫微宮,對道觀田產(chǎn)要嚴加保護,,任何人不得侵占,。地方官巡視鄉(xiāng)里,不得在宮觀內(nèi)住宿,,不得收取宮觀稅賦,。至元元年(1335年)復修清虛宮時,地方官府曾將王屋山以東方圓數(shù)十里地面列為紫微宮籌資征糧地,。海迷失后三年(1250年)重修紫微宮,,需白銀五百兩,時正值大旱,,籌資困難,,提點李志昭四出化緣,最終得到沁州地方長官杜德康夫婦大力資助,,紫微宮重建才得以完成,。

金元時期王屋山不僅是全真道的重鎮(zhèn),還有其它道派活動并產(chǎn)生過新的道派。產(chǎn)生于金初的太一道,,其二世祖蕭道熙葬于濟源,,其墓碑為太一道五代師蕭居壽所立,立于元中統(tǒng)五年,,可見太一道在王屋山的活動不下百年,。王屋山還產(chǎn)生過新的道派上方真元派,現(xiàn)存于明道藏中上方真元派經(jīng)書有八種,,王屋山天壇峰下的十方院,,就是這一道派的著經(jīng)之所。