濟(jì)水文化篇

關(guān)注濟(jì)源手機(jī)網(wǎng)

濟(jì)水,,一條古代曾與長江,、黃河,、淮河齊名并稱“四瀆”的河流,,曾是夏王朝的貢道,,從春秋時期開始,,就和華夏民族的人文始祖伏羲一起,,受到先民們的祭拜,。歷經(jīng)數(shù)千年滄桑巨變,一千八百里濟(jì)水早已失去了它昔日的英姿,。在濟(jì)水源頭,,它已經(jīng)蛻變?yōu)橐粭l淺淺窄窄的小河,灌溉之利不足萬畝,。然而,,濟(jì)水留下的歷史遺跡和文化遺產(chǎn),不但證實著它的存在,,而且記述著它昔日的高貴與輝煌,。

濟(jì)水源頭的濟(jì)瀆廟,是奉詔而建的祭祀濟(jì)水之圣殿,,其建筑群落之宏大,,內(nèi)涵之豐富,超過了長江,、黃河,、淮河沿岸所有水神廟;濟(jì)源因濟(jì)水發(fā)源而得名,濟(jì)水下游的濟(jì)南,、濟(jì)陽,、濟(jì)寧,都以它們特有的名稱,,無可爭議地記錄著濟(jì)水曾經(jīng)流過的廣闊地域;《禹貢》,、《水經(jīng)注》,、《詩經(jīng)》等重要典籍中,都可以找到濟(jì)水的身影;魏文帝,、唐太宗,、宋徽宗、明太祖,、清世祖,、清乾隆都為濟(jì)瀆寫過祭文,下過詔書,,褒揚(yáng)濟(jì)水之德,,祈求水神護(hù)佑國家平安;孔丘、孟軻,、墨翟,、孫武、管仲,、李清照,、蒲松齡、賈思勰……,,這些在濟(jì)水流域成長起來的歷史人物,,代表了那個時代華夏文明的最高成就,同時也印證了古濟(jì)水流域的富庶與繁榮;白居易,、李頎,、文彥博、王鐸等著名詩人,,都為濟(jì)水留下了不朽的篇章,。

三洑三現(xiàn)奔大海

濟(jì)水是一條古老的自然水系,起始年代無可考證,。史書中有關(guān)濟(jì)水源流的最早記載是《尚書·禹貢》,。《禹貢》記載的是大禹治水的功績,,其中關(guān)于治理濟(jì)水的記述是:疏導(dǎo)沇水東流,,易名為濟(jì)水,濟(jì)水東流,,入于黃河,,在黃河南岸溢出為滎澤;然后隱于地下,在陶丘北又現(xiàn)于地面;再后東流至菏澤,,又會汶水,,最后流入大海。

濟(jì)水是中國古代四瀆之一,,“三洑三現(xiàn)”是其最為神秘之處,。關(guān)于濟(jì)水的源頭,,史書記載較多的是發(fā)源于王屋山,是王屋山上的云氣化成的水,,滴到天壇峰西崖下的太乙池里,,稱為沇水。沇水穴地洑流,,到達(dá)平原后涌出為泉,。出自龍?zhí)兜氖菨?jì)水西源,,出自濟(jì)瀆池和珍珠泉的是濟(jì)水東源,。二源匯流后,東流至溫,,穿越黃河,,在滎澤再現(xiàn),而后又潛洑東流,,至陶丘再現(xiàn),,如此,構(gòu)成了濟(jì)水三伏三現(xiàn)說,。

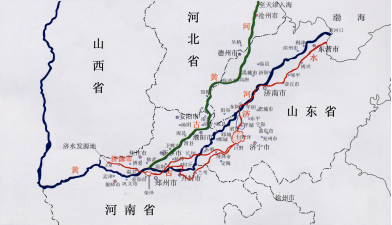

濟(jì)水在黃河以北的走向和利用,,清代《濟(jì)源縣志》的記載是:濟(jì)水西源的龍?zhí)端蜄|源的濟(jì)瀆池水(包括珍珠泉水),分別流向東南方向,,在浠城(今梨林鎮(zhèn)裴城村)一帶匯合,,繼續(xù)向東南流,在溫縣城西流入黃河,?! ?/p>

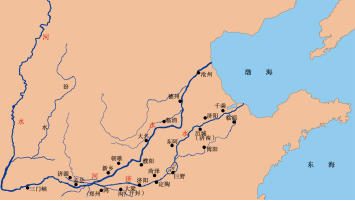

圖中的古黃河根據(jù)黃河水利委員會資料室提供的周定王二年(前605年)黃河走向繪。古濟(jì)水根據(jù)現(xiàn)代地理歷史學(xué)家史念?!稘?jì)水與鴻溝考》繪,。

黃河以南的濟(jì)水流經(jīng)的地域,歷代地理學(xué)家都有論述,,但又各有差異,。近幾十年來的研究資料中,現(xiàn)代地理歷史學(xué)家史念海的《論濟(jì)水與鴻溝》具有較高的權(quán)威性,。20世紀(jì)80年代初,,史氏在查閱大量史料的基礎(chǔ)上,對黃河以南的濟(jì)水故道,,進(jìn)行了詳細(xì)的實地考察,,寫成了近五萬言的《論濟(jì)水與鴻溝》專著,對濟(jì)水的走向和變遷進(jìn)行了詳盡的考證,,但對濟(jì)水發(fā)源王屋山至溫縣入黃河這一段基本沒有論述,。他認(rèn)為這一段濟(jì)水只是黃河的一條支流,,而黃河以南的濟(jì)水則是黃河的支津。

史念海認(rèn)為,,濟(jì)水從黃河分出的地方在今滎陽市城東北廣武一帶,,古稱滎口石門。從石門流出來的水循著廣武山北麓東流,,并容納了從廣武山流下的柳泉和廣武澗水,,一并流入滎瀆。滎瀆經(jīng)滎陽城北,,和滎水匯合,,形成滎澤。滎澤是古老的湖泊,,位置在今鄭州市西北一帶,。濟(jì)水越過黃河以后的走向,《水經(jīng)注》記述比《禹貢》清楚一些,。據(jù)酈道元②所說,,從原陽分為南濟(jì)和北濟(jì),南濟(jì)經(jīng)過的地方有如下幾處:陽武縣故城(今原陽縣城東南二十八里)南,,封丘縣南,,大梁城(今開封市西)北,小黃縣故城(今開封市陳留鎮(zhèn)東北三十三里)北,,東昏縣故城(今蘭考縣東北二十里)北,,濟(jì)陽縣故城(今蘭考縣儀封鄉(xiāng)北五十里)南,冤句縣故城(今菏澤縣西南四十里)南,,定陶縣故城(今定陶縣西北)南,,乘氏縣(今巨野縣西南)西。北濟(jì)流經(jīng)的地方是:原陽縣南,,封丘縣北,,長垣縣西南,菏澤呂陵店南,,定陶縣北,,至鄆城縣南入于巨野澤。南濟(jì)和北濟(jì)匯入巨野澤后,,從巨野澤東北方流出(具體位置應(yīng)在梁山的東南),,經(jīng)泰山西南繞至泰山西北,然后向北流去,。濟(jì)水流經(jīng)這一帶的走向,,《水經(jīng)注》記載的古地名很多,但沿用到現(xiàn)在的只有幾處。從現(xiàn)存的地名可以確定,,東平湖是濟(jì)水故道所在,。東平湖以下的濟(jì)水,據(jù)《元和郡縣志》記載依次是:魚山南,,東阿鎮(zhèn),,谷城縣,歷城縣,,章丘縣,,鄒平縣,濟(jì)陽縣,,長山縣,,高苑縣,博興縣,,最終在東營與廣饒之間入海,。這段濟(jì)水曾經(jīng)匯入很多支流,,主要的是歷城西南的濼水和濟(jì)南與長清縣之間的玉符河,。后來由于濟(jì)水的淤塞變遷和水名的變化,濟(jì)水故道脈絡(luò)已不太清晰,,但濟(jì)南至入??诘男∏搴樱篌w上就是幾經(jīng)修整疏浚的濟(jì)水故道,。

濟(jì)水流經(jīng)河南,、山東兩省,從流經(jīng)地各縣市的地方志中,,不但可以找到濟(jì)水的相關(guān)記載,,而且還可以見到祭祀濟(jì)水的廟宇遺跡存世。河南境內(nèi)的滎陽,、原陽都曾有濟(jì)瀆廟,。菏澤市牡丹區(qū),還有一座保存完好的濟(jì)瀆廟,,內(nèi)供濟(jì)瀆神,,時有居民祭拜?! ?/p>

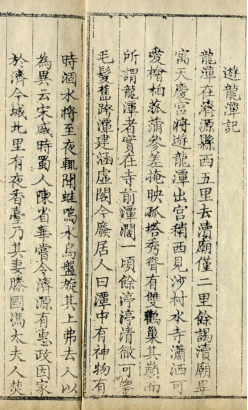

李濂《游龍?zhí)队洝?《濟(jì)源縣志》)

濟(jì)水曾經(jīng)是一條大河,,這是毋庸置疑的。值得探討的是它的水源——因為它不比其它三瀆長江,、黃河,、淮河,都有大的水源地。濟(jì)水初源來自王屋山一說,,僅從地質(zhì)結(jié)構(gòu)可能性而言,,并非不可能。石灰?guī)r地質(zhì)在水的作用下可以形成溶洞,,從而形成地下洑流,。但是,王屋山距濟(jì)水東西二源五六十公里,,且有一半距離是綿延的大山,。千百年來,地殼發(fā)生了哪些變化,,無人知曉,。隨著現(xiàn)代地質(zhì)勘測技術(shù)的發(fā)展,有人從濟(jì)源盆地的地質(zhì)結(jié)構(gòu)和盆地周圍的地形地貌的特殊性來解釋濟(jì)水二源充沛的水量,,比較科學(xué)合理,。濟(jì)源盆地南、北,、西三面環(huán)山,,東面“開口”。城東五公里左右南北一線往西,,地下全是卵石沙礫層,,它們的來源無疑是從三面山上沖下來堆積而成的,然后又經(jīng)過泥土覆蓋,,才形成了今天的地貌,。地下沙礫層既能儲水又易輸水,城東十公里南北一線的粘土細(xì)沙層地質(zhì)結(jié)構(gòu)又具有攔水的作用,,就形成了一個地下“水庫”,。而龍?zhí)丁?jì)瀆廟一帶地勢低凹,,地下水壓力較大,,自然就會噴涌而出。濟(jì)源過去地下水豐富,,還可以從濟(jì)瀆廟所在地廟街村古有的“合瓦地”得到佐證,。所謂的合瓦地,是村民為了排除過多的地下水而采取的耕作措施,。具體辦法是,,先在田里開挖密布的小溝,用建房用的小青瓦扣成米字形或井字形的地下排水通道,,然后再覆上土,。這樣,澇時地下水就可以從地底下排走了。地下水流還具有“溫床”的作用,,大雪紛飛的冬季,,合瓦地片雪不存,水氣蒸騰,。在合瓦地上種植的農(nóng)作物不但早熟,,而且品質(zhì)好。其中紅皮大蒜尤為珍貴,,被稱為“濟(jì)瀆金蒜”,,相傳元末明初曾經(jīng)作為貢品進(jìn)入皇宮。清《濟(jì)源縣志》收錄的明代進(jìn)士李濂的《游龍?zhí)队洝吩f,,五百年前的龍?zhí)度杂邪佼€之大,。濟(jì)水在濟(jì)源境內(nèi)清代稱為千倉渠。千倉渠分為兩條,,一條為上千倉渠,,出自東源(即濟(jì)瀆池),匯合萬泉寨之水,,經(jīng)過鐵岸,、碑子,分為六個閘口,,灌溉堰頭,、西水屯,、西許,、東許、蓮東,、閆家莊等村莊稻田27頃80畝,。另一條為下千倉渠,出自西源(即龍?zhí)?,,經(jīng)過濟(jì)瀆廟南,,東行至碑子,分為五個閘口,,灌溉南北水屯,、堽頭、馬頭稻田34頃,。二渠合計灌田61頃,,可見清代濟(jì)水仍發(fā)揮著很大的水利作用。

天下第一水神廟

濟(jì)瀆廟清源洞府門

濟(jì),、淮,、江、河古代并稱四瀆,皆尊為神,,并建有廟,。長江的水神廟在湖北秭歸縣,名為江瀆廟,。因長江三峽工程的修建,,江瀆廟、屈原祠等文物被就近搬遷到秭歸縣城鳳凰山,。復(fù)修的江瀆廟布局呈四合院式,,面積858平方米。黃河的水神廟是河瀆廟,,在河南省鞏義市,,初建于唐,水毀于宋,。明初祀洛水視同河瀆,,朱元璋敕建,共祀二水神,,因此河瀆廟也稱大王廟,,現(xiàn)存清代建筑十余間?;春拥乃駨R是淮瀆廟,,在河南省桐柏縣,廟宇建筑已毀,,僅存遺址和古碑,。

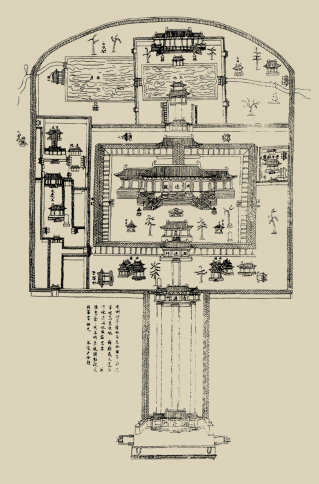

濟(jì)瀆北海廟圖(根據(jù)明天順?biāo)哪?1460年) 濟(jì)瀆北海廟圖志碑拓片繪制

濟(jì)瀆廟在我國現(xiàn)存的四瀆水神廟中,,建筑規(guī)模最大,,保存也最為完整。廟院南北長510米,,大門和二門之間是一條狹長甬道,,主院落東西寬215米,占地面積8.6萬平方米,,約合130畝,。濟(jì)瀆廟又名清源祠,創(chuàng)建于隋開皇二年(582年),隋開皇四年擴(kuò)建天慶宮和御香院,。唐,、宋、元,、明各個朝代,,濟(jì)瀆廟都有大規(guī)模的擴(kuò)建,,明時建筑已多達(dá)400余間。清同治年間,,農(nóng)民起義軍的北方一支捻軍到達(dá)濟(jì)源(1867年),,濟(jì)瀆廟主體建筑淵德殿和一些很有價值的建筑被起義軍焚毀。建國以后,,地方政府對濟(jì)瀆廟進(jìn)行了多次維修和復(fù)修,,現(xiàn)存建筑30多座,180余間,。與其它三瀆水神廟相比,,濟(jì)瀆廟占地面積和建筑規(guī)模都是第一位的,堪稱天下第一水神廟,。

濟(jì)瀆廟是高等級的古建筑群,。祠廟坐北向南,山門清源洞府門前是寬闊的大道,。據(jù)《濟(jì)源縣志》載,,大道上原有東西二牌樓,相對而立,,可通車馬,,頗有氣度。進(jìn)入清源洞府門,,是一條長170米寬30米的甬道,,然后才是重重相隔的清源門、淵德門,、臨淵門,。謁拜者從大門步入,先要通過長長的甬道,,然后才能進(jìn)入主院落,。

清源洞府門濟(jì)瀆廟山門,為明代重修的磚木牌樓,,由主樓和左右兩掖門組成。主樓系三間四柱懸山造,。四根中柱一線排列,,上承龐大的樓頂,極具觀賞價值,。清源門和淵德門之間原有四座碑樓和東岳行祠,、嵩里神祠等建筑,現(xiàn)在僅存明洪武年間的大明詔旨碑一通,,記述的是朱元璋平定天下的功績和封祭五岳四瀆的詔文,?! ?/p>

濟(jì)瀆廟北海池

淵德門以北是祭祀濟(jì)瀆神的主體建筑淵德殿及元君殿、三瀆殿,。這些建筑雖已毀焚,,但從淵德殿遺址臺基和礎(chǔ)石布陣,仍可見其宏大的建筑規(guī)模,。遺址長33米,,寬22.8 米,面闊七間,,布局為室內(nèi)雙槽,,臺基前設(shè)雙踏道。

淵德殿后的寢宮,,建于宋代開寶六年(973年),,是河南省現(xiàn)存最早的木結(jié)構(gòu)建筑,進(jìn)深兩間,,面闊五間,,其建筑特點是檐柱粗矮,出檐較深,,頂坡平緩,,斗拱疏朗,木構(gòu)架簡潔明快,。

淵德殿是濟(jì)瀆神“朝政”的殿堂,,寢宮是濟(jì)瀆神“下榻”的所在。在淵德殿與寢宮之間,,原有覆道相連,,構(gòu)成隋唐時期祭祀建筑通用的“工”字形格局,是濟(jì)瀆廟祠廟等級的重要特征之一,?! ?/p>

濟(jì)瀆廟內(nèi)的將軍柏

在淵德殿和寢宮兩側(cè),有內(nèi)轉(zhuǎn)82楹,、外轉(zhuǎn)90楹的迴廊,。迴廊與主殿之間,少有綠化和林木遮蔽,,只有一株千年古柏,。灑脫空曠的場地便于祭祀活動,同時更能襯托出主殿的威嚴(yán)和迴廊的華美,。

寢宮之北,,進(jìn)臨淵門即到北海祠。北海祠是祭祀北海神的場所,,所有建筑都圍繞北海池布局,,具有古典園林風(fēng)格,。有甬道直抵池南龍亭,龍亭前有拜殿和22間廊屋,。池北為靈淵閣和北海神殿,。北海池也稱龍池,分東西二池,,因此也有分別叫北海池和龍池的,。東池長43.5米,寬23.5米,,面積約1022平方米,。西池長66.5米,寬42.5米,,面積約2800平方米,。池邊有橋亭、白虎亭和龍王亭,。

北海祠在濟(jì)瀆廟中自成體系,,又與濟(jì)瀆廟整體布局相協(xié)調(diào)。其主體建筑仍以濟(jì)瀆廟的軸線排列,,形成祭祀重心,。沿軸線兩側(cè),附建有數(shù)座小型亭,、閣和橋,。其中的龍亭為明代早期建筑,宋元制式,。龍亭修建位置構(gòu)思奇巧:依岸而建,,凸于池內(nèi),三面臨水,,既體現(xiàn)了建筑與水體相依存的關(guān)系,,滿足了人們親水性的心理需求,又為祭祀活動官員投擲金龍玉簡和犧牲祝帛提供了方便,。

濟(jì)瀆廟內(nèi)東西兩側(cè)的天慶宮和御香院,,是廟內(nèi)方丈和道士居住之所,并兼有客棧的作用,,也是每逢祭日前來參加祭祀活動的各級官員下榻的地方,。

濟(jì)水貢道通夏都

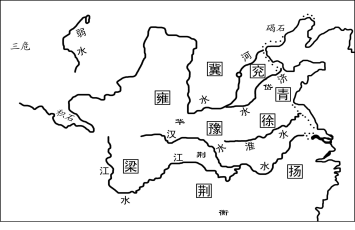

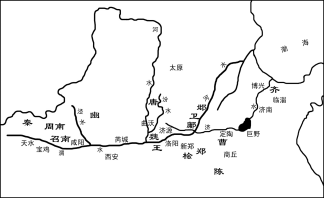

“九州”是中國古代的行政區(qū)劃?!队碡暋分械摹熬胖荨奔绊樞驗椋杭街荨贾?、青州,、徐州,、揚(yáng)州、荊州,、豫州,、梁州、雍州,。關(guān)于九州的方位,,《呂氏春秋》最為明確:“河漢之間為豫州,周也;兩河之間為冀州,,晉也;河,、濟(jì)之間為兗州,衛(wèi)也;東方為青州,,齊也;泗上為徐州,,魯也;東南為揚(yáng)州,越也;南方為荊州,,楚也;西方為雍州,,秦也;北方為幽州,燕也,?!薄稜栄拧穭t載: “濟(jì)河間曰兗州,濟(jì)東曰徐州……”可見黃河和濟(jì)水都是古代經(jīng)學(xué)家劃分地域的重要地理坐標(biāo),。

《禹貢》九州圖

濟(jì)水還是九州向冀州夏王都進(jìn)獻(xiàn)貢品的主要水路通道,。《禹貢》中4條貢道與濟(jì)水有關(guān):兗州的貢品“浮于濟(jì),、漯,,達(dá)于河”,是指兗州進(jìn)貢的船只行于濟(jì)水,、漯水,,到達(dá)黃河后運(yùn)往冀州;青州的貢品“浮于汶,達(dá)于濟(jì)”,,是指青州進(jìn)貢的船只行于汶水(濟(jì)水支流)到達(dá)濟(jì)水;徐州的貢品“浮于淮,、泗,達(dá)于菏”,,是指徐州進(jìn)貢的船只行于淮河,、泗水,達(dá)到菏澤;揚(yáng)州的貢品“沿于江,、海,,達(dá)于淮、泗”,,是指從揚(yáng)州進(jìn)貢的船只沿著長江,、黃海到達(dá)淮水,、泗水。這4個州中徐州,、揚(yáng)州的進(jìn)貢船只雖然沒有明寫通往濟(jì)水,,但徐州、揚(yáng)州運(yùn)往冀州的貢品必須經(jīng)淮水,、泗水到達(dá)與濟(jì)水相通的菏澤,,才能最終到達(dá)冀州王都。從這些記述還可以看出,,夏代的濟(jì)水和黃河已經(jīng)相互交叉,,船只可以互為通達(dá)。

濟(jì)水還是古人界定夏王朝統(tǒng)治區(qū)域的四至之一,?!妒酚洝O子吳起列傳》記載:戰(zhàn)國時,魏武侯與軍事家吳起討論為政之道,,吳起說,,古代帝王江山社稷是否穩(wěn)固,“在德不在險……夏桀之居,,左河濟(jì),,右泰華,伊闕在其南,,羊腸在其北,。”這里的河濟(jì)指黃河,、濟(jì)水交匯處,,即今鄭州西滎陽一帶,泰華指陜西華山,,伊闕在洛陽南龍門,,羊腸在太原晉陽北(一說在山西壺關(guān))。這段史料是史學(xué)界研究華夏族起源“豫西晉南說”的重要依據(jù),,同時也反映了濟(jì)水在古人心目中的重要地位,。

封祀日隆萬民仰

此碑立于明洪武二年(1369年),為明太祖朱元璋登基不久頒布的圣旨碑,。當(dāng)時全國范圍內(nèi),,但凡圣旨中所涉及的岳、鎮(zhèn),、海,、瀆廟皆立石刻此文,詔告天下。

石碑通高4.8米,,寬1.73米,,厚0.47米,。碑體分碑首,、碑身、碑座三部分,。碑首浮雕六條盤龍,,體勢粗大,鱗角畢現(xiàn),,其間銘刻篆體碑名“大明詔旨”,。

祭祀水神是古人自然崇拜的主要形式之一。記載濟(jì)水早期祭祀活動的史料主要有《禮記》,、《史記》等,。《禮記》是儒家經(jīng)典,,主要記載秦漢以前的各種禮儀,。《禮記·王制》載:天子祭天地,,祭天下名山大川,,主要是祭祀五岳四瀆?!妒酚洝し舛U書》記載的周天子祭祀天地的禮儀是:冬至祭天于城南郊,,以迎接夏至日的到來;夏至祭地祗,“五岳視三公,,四瀆視諸侯……四瀆者,,江、河,、淮,、濟(jì)是也”。祭祀時除了祭品,,還要用音樂和舞蹈,,以示禮敬?! ?/p>

北京地壇公園的濟(jì)水神位

春秋時期的濟(jì)水祭祀規(guī)格是和華夏民族的人文始祖伏羲相并列的,。《左傳·僖公二十一年》:“任,、宿,、須句、顓臾,風(fēng)姓也,,實司太皞與有濟(jì)之祀,,以服事諸夏?!边@四個諸侯小國都在濟(jì)水流域東部,,任國在今山東濟(jì)寧,宿,、須句東平湖東岸,,顓臾在泗水附近。這四個小國共同負(fù)責(zé)掌管太皞伏羲氏和濟(jì)水神的祭祀并朝貢中原,,可見濟(jì)水在古人心目中的崇高地位,。

秦始皇稱帝以后,在泰山大搞封禪活動,,并重新頒布了天下名山大川的序次和祭祀的規(guī)格,,濟(jì)水名列四瀆之首。

隋唐以后,,濟(jì)水逐漸衰微,,尤其是濟(jì)水下游,由于泥沙淤積,,大多河段斷流,,但是濟(jì)水的祭祀和加封規(guī)格卻日漸提高。這種似乎不合邏輯的現(xiàn)象,,自有其深厚的社會根源,。隋唐時期是中國農(nóng)耕經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要時期,“水是萬物之源”的樸素意識在社會生活中日益加強(qiáng),,水神崇拜無論是官方還是民間都日漸盛行,。官方的水神崇拜主要體現(xiàn)在祭祀禮制的進(jìn)一步提高并列入國典。唐朝“四瀆”仍為江,、河,、淮、濟(jì),,又增加“四?!保礀|海,、南海,、西海、北海,。唐天寶六年封河瀆為靈源公,,濟(jì)瀆為清源公,,江瀆為廣源公,淮瀆為長源公,。天寶十年又封東海為廣德王,,南海為廣利王,西海為廣潤王,,北海為廣澤王,。“四瀆”“四?!狈謩e按春,、夏、秋,、冬四季祭祀:立春在山東萊州祭東海神,在河南桐柏祭淮瀆神;立夏在廣州祭南海神,,在成都祭江瀆神;立秋在陜西大荔祭西海神和河瀆神;立冬在河南濟(jì)源祭濟(jì)瀆神和北海神,。祭祀時朝廷還要派兩京官員親臨現(xiàn)場。

濟(jì)源的濟(jì)瀆廟就是在這樣的社會背景下建立起來的,。隋開皇十六年以濟(jì)水之源命名政區(qū)名,,設(shè)立濟(jì)源縣。唐代以后,,濟(jì)瀆廟又有擴(kuò)建,,形成占地130畝的規(guī)模,一直保存至今,。在朝廷日益隆重的祭祀活動影響下,,濟(jì)水流經(jīng)的滎陽、原陽,、菏澤等地也相繼建起了濟(jì)瀆廟,。

濟(jì)水封號從唐玄宗封濟(jì)水為“清源公”開始,歷代有加,。宋徽宗封為“清源忠護(hù)王”,,元仁宗封為“清源善濟(jì)王”。到了明代,,朱元璋登基之后,,為了顯示皇權(quán)地位,悉數(shù)革去了歷代帝王對天下岳瀆鎮(zhèn)海和忠臣烈士的封號(惟孔子封號未改),,頒布《太祖改正岳瀆神號詔》,,重新對天下五岳、五鎮(zhèn),、四海,、四瀆神號進(jìn)行命名,四瀆分別改名為:東瀆大淮之神,南瀆大江之神,,西瀆大河之神,,北瀆大濟(jì)之神。至今在北京地壇仍可看到四瀆神位仍為此名,。

濟(jì)瀆廟在“四?!薄八臑^”水神祭祀中具有特殊地位,廟內(nèi)的龍池和北海池是分別用來祭祀濟(jì)水神和北海神的,。濟(jì)瀆廟“身兼二職”的原因,,是因為“四瀆”均有廟宇,“四?!眳s是按方位加封的,,當(dāng)時為四海神建的廟宇只有東海廟和南海廟,分別在廣東萊州和廣州南海,,而西海和北海只是泛指,,沒有具體地點,無法設(shè)立廟宇,,于是把祭祀北海神和西海神的地點分別定在濟(jì)瀆廟和河瀆廟,。

2001年,,濟(jì)源市舉辦世紀(jì)旅游年活動,,在濟(jì)瀆廟內(nèi)進(jìn)行祭祀濟(jì)水儀式。

清代是一個少數(shù)民族統(tǒng)治漢民族的朝代,,在統(tǒng)治手段和策略上更加小心翼翼,,千方百計利用一切可以利用的漢文化,鞏固統(tǒng)治地位,。對歷代祭祀山水的典章制度,,自然也要沿襲使用。清王朝規(guī)定,,每遇太子繼位,、壽辰大典、離宮出巡,、平暴治亂等等大事,,都要派大臣前往各地祭告五岳四瀆。據(jù)《濟(jì)源縣志》記載,,康熙八歲登基,,二十三年離宮出巡,二十七年封孝莊皇后為圣文皇后,,三十六年“蕩平漠北”,,五十八年封孝惠皇后為圣章皇后,,以及康熙五十、六十大壽,,都曾頒詔并派使臣到濟(jì)瀆廟祭祀濟(jì)瀆神和北海神,。

濟(jì)水崇拜從本質(zhì)上來說,是人類對大自然的一種訴求,,祈求天無災(zāi)禍,,風(fēng)調(diào)雨順,國泰民安,,因此在官方和民間都很盛行,,只是相對而言,官方的濟(jì)水崇拜具有規(guī)范的禮儀程式,,體現(xiàn)出封建制度的威嚴(yán),,而民間的濟(jì)水崇拜則比較貼近生活,還體現(xiàn)出神話化和世俗化的特征,。如《酉陽雜俎》中有一則頗具政治色彩的故事:南北朝時南燕有一位長白山人,,名叫邵敬伯,收到一封信函,,寫信人自稱是吳江使官,上司令他到濟(jì)廟拜謁濟(jì)水神并送去書函,,聽說敬伯前往濟(jì)源,,請代為送達(dá)。敬伯致濟(jì)廟,,入水府,,豁然見宮殿宏麗,一九十老翁坐于精床,,發(fā)函開書曰:“裕興超滅”,。果然就在這一年(410年),宋武帝劉裕滅掉了南燕慕容超政權(quán),。又如,,濟(jì)瀆廟內(nèi)有一碑記,記的是李貨郎傳書的神話故事:濟(jì)源有個李貨郎,,常到云南做生意,。有一年,云南大旱,,李貨郎告訴云南地方官,,濟(jì)水神有求必應(yīng),應(yīng)該前去求雨,。地方官為解百姓苦難,,萬里苦行來到濟(jì)廟,,當(dāng)晚就睡在廟里,睡夢中見到濟(jì)水神,,求其前往云南降雨,。濟(jì)水神只說了一句“心誠則靈”就飄然而去。這位官員回到云南后,,率眾祈雨,,果然甘霖普降,解除了旱情,。地方官見濟(jì)水神如此靈驗,,遂寫信托李貨郎捎給濟(jì)水神,以表感謝,。從此,,云南一帶每逢干旱,就托李貨郎傳書濟(jì)水神,,每每有求必應(yīng),。李貨郎因此成為云南貴客,生意也越做越好,。

濟(jì)水神的世俗化主要表現(xiàn)在民間對它的祈愿,,最明顯的表現(xiàn)是濟(jì)瀆廟寢宮里供奉的濟(jì)瀆神及其三位夫人的形象:正位上端坐的是三位娘娘,分別掌管水政,、財政和家政,,濟(jì)瀆神則在宮內(nèi)東側(cè)臥榻上熟睡。其中的寓意即宮門對聯(lián):“河神高枕農(nóng)無患,,黎庶安康民長歌,。”體現(xiàn)的仍然是風(fēng)調(diào)雨順,、國泰民安的美好祈愿,。在濟(jì)源百姓心目中,濟(jì)水神除了有安瀾去災(zāi)行云布雨的功力,,還能賜福賜壽,。如清《濟(jì)源縣志》記載:每年三月間,遠(yuǎn)近百姓都要到濟(jì)瀆廟進(jìn)香求愿,,并“多密帶金銀仙佛銀娃金盒之類,,乘人不見,拋于池中,,謂之拋長生,。”

明清時期濟(jì)瀆崇拜與祭祀達(dá)到高潮的另一個標(biāo)志,,是在與濟(jì)水相關(guān)的北方地區(qū),,分布有數(shù)量眾多的濟(jì)瀆廟,。據(jù)相關(guān)記載,河南原陽,、滎陽,、新鄉(xiāng)都有柘城、濮陽有“濟(jì)瀆池”,。山東曹縣,、定陶地方志載有濟(jì)瀆廟,菏澤至今仍有保存完好的濟(jì)瀆廟,。河北曲陽的“濟(jì)瀆巖”,,元代稱為“濟(jì)瀆神祠”。山西曲沃有“濟(jì)瀆祠”,,黃帝廟原為濟(jì)瀆廟;孝義縣,、長治縣有“濟(jì)瀆廟”,高平縣有“濟(jì)瀆池”和二座“濟(jì)瀆廟”,,鳳臺縣有二座“濟(jì)瀆廟”,,陽城縣的成湯廟,“有二泉亢旱不竭,,與濟(jì)瀆通”,。這些為數(shù)眾多的濟(jì)瀆廟,大部分并不在濟(jì)水流域,,說明濟(jì)水崇拜已經(jīng)成為一種文化信仰,。

截河而南問史前

濟(jì)水在《禹貢》、《史記》,、《爾雅》、《山海經(jīng)》,、《水經(jīng)注》等重要?dú)v史文獻(xiàn)中均有記載,。按照《爾雅·釋水》:“四瀆者,發(fā)源注海者也,?!睗?jì)水應(yīng)是一條獨(dú)流入海的河流。但是《禹貢》,、《史記》,、《水經(jīng)注》中關(guān)于濟(jì)水的走向,均記其發(fā)源于王屋山,,東流至溫縣(或武陟)注入黃河,,然后“溢”出于黃河之南的滎澤,再東流入海,。按此記載,,濟(jì)水與黃河相交,,又不符合四瀆獨(dú)流入海之定義。因此,,濟(jì)水是否曾經(jīng)是一條獨(dú)流入海的河流,,如何解釋濟(jì)水截河而南這一現(xiàn)象,就成為歷代學(xué)者研究濟(jì)水無法回避的一個難題,。

其實,,對濟(jì)水截河而南這一問題,古代學(xué)者早有質(zhì)疑,。如清代地理學(xué)家胡渭在《禹貢錐指》中就指出:“濟(jì)水截河而南,,則似二人同行街北,一人忽截街而南,,別與人同行數(shù)里,,乃獨(dú)抵所欲詣處。人之行路,,固有然者,,水則安能?且河大而濟(jì)小,濟(jì)既入河,,河挾以具東,,濟(jì)性雖勁疾,恐亦不能于大河之中曲折自如,?!逼鞄悯r明地對濟(jì)水截河而南的現(xiàn)象提出了質(zhì)疑?! ?/p>

秦漢時期的黃河,、濟(jì)水走向圖(根據(jù)《中國歷史地圖集》繪制)

現(xiàn)代學(xué)者中,盡管對濟(jì)水專題研究者甚少,,但對濟(jì)水截河而南這一歷史疑問的研究還是取得了令人信服的成果,。2007年12月,河南人民出版社出版河南社科院考古研究所所長張新斌的專著《濟(jì)水與河濟(jì)文明》,。作者在深入研究有關(guān)濟(jì)水文獻(xiàn)資料的基礎(chǔ)上,,根據(jù)碳—14測定的渤

海灣與蘇北沿海地質(zhì)的貝殼堤形成的年代,認(rèn)為黃河下游的河道改道存在南北兩地相互交叉現(xiàn)象,,在距今4600年~4000年之前,,黃河在蘇北平原入海,其后南北改道,,經(jīng)河北平原注入渤海,。廣義的黃河三角洲是一個巨大的扇形,北起渤海灣,,南到長江入???,其頂點在滎陽以東。根據(jù)黃河入海的南北變化和黃河三角洲的地質(zhì)資料,,可以得出這樣的結(jié)論:在4000年前的夏王朝初期或之前,,黃河在鄭州以西出山峽以后南流,經(jīng)江淮平原,,在蘇北入海,。那時的濟(jì)水是一條獨(dú)流入海的河流。之后,,由于泥沙的淤塞,,黃河河道抬高,黃河改道而北流,,切斷了濟(jì)水的河道,,濟(jì)水成為東西兩段。但是在古人的記憶中,,濟(jì)水確是一條獨(dú)流入海的大河,,是與黃河、淮河,、長江一樣奔流在黃淮海大平原上并與他們的生存悉悉相關(guān)的大河,。盡管后來由于黃河泥沙混入濟(jì)水,造成了濟(jì)水的淤塞斷流,,但是古代的哲人們?nèi)匀粓?zhí)著的認(rèn)為,,濟(jì)水四瀆之一的地位不容置疑,并附會出很多遐想以圓其說,。

對濟(jì)水截河而南之謎的研究,,濟(jì)源文史研究者近年來作了不懈努力。2007年12月22日《濟(jì)源日報》發(fā)表《古濟(jì)水在華夏文明早期的地位和作用》(作者李德哲),,對濟(jì)水穿越黃河這一歷史之謎進(jìn)行了探討,。作者從黃河改道、古文化遺址,、古文獻(xiàn)信息三個方面探討古濟(jì)水獨(dú)流入海變?yōu)榕c黃河相交的變遷史。

其一,,黃河和濟(jì)水歷史悠久,,但是有關(guān)黃河和濟(jì)水的歷史記載只有兩三千年,這可能是千百年來地理學(xué)家難解濟(jì)水穿越黃河之謎的原因所在,。據(jù)青島海洋地質(zhì)研究所海洋地質(zhì)報告《晚更新世末至公元7世紀(jì)的黃河流向和黃河三角洲》(《海洋學(xué)報》2004年第1期,,作者薛春汀)提供的資料,近1萬年來,,黃河有兩個時期在蘇北入海:前一個時期是距今9600~8500年,,后一個時期是公元1128~1855年,。其它時期黃河均在渤海入海。關(guān)于黃河在蘇北入海的具體年代,,后一個時期歷史記載明確,,即1128年南宋政權(quán)為阻擋金兵南侵,在滑州(今河南滑縣)決開黃河,,致使黃河南流奪淮入海,。前一個時期史書雖無記載,但黃河三角洲的西頂點在河南鞏義以東,,這一基本地質(zhì)狀況,,可證這里曾經(jīng)是史前黃河的河道。

其二,,古代文化遺址也是地理學(xué)家研究古代河流走向的重要依據(jù),。華北平原龍山文化以前的古遺址,中原地區(qū)最為密集,,黃河下游次之,,淮海流域相對稀少,河北平原則是大片空白,。按照譚其驤《西漢以前的黃河下游河道》中的觀點,,河北平原中部沒有春秋以前的古文化遺址,是因為這個時期黃河在這一帶頻繁改道,,這里不適宜古人居住,。同樣道理,山東東部已發(fā)現(xiàn)的八九千年前的章丘西河遺址,、廣饒傅家遺址等大型古文化遺址,,則可以證明這一地區(qū)早在新石器時期已經(jīng)是先民們的聚居地。按照那時的生產(chǎn)力水平,,人們生存的首要條件是必須有足夠的水源供應(yīng),,而那時的黃河在蘇北入海,黃河流經(jīng)的地域應(yīng)該在華北平原南部,,流經(jīng)山東地區(qū)的主要河流只能是濟(jì)水及其支流,。由此,我們可以大致勾畫出8500年前黃河與濟(jì)水的關(guān)系:黃河在鄭州以西鞏義以東向南流,,越過華中平原,,在蘇北流入南黃海;濟(jì)水從王屋山東流至溫縣,然后南流至滎澤(那時溫縣與滎澤間無黃河),,再東流入海,,與黃河并不相交。

其三,中國古代文獻(xiàn)有一個共同的特點,,就是版本流轉(zhuǎn)過程和成書年代并不十分清楚,,有些內(nèi)容真?zhèn)坞y辨,因此讓后人常常糾纏在信史與傳說的困惑之中,。就拿《禹貢》來說,,盡管是史學(xué)界公認(rèn)的中國最古老的地理著作,但其成書年代(約在西周晚期)距大禹治水的年代已經(jīng)過了1300多年,,其間的山川變化,,都可能造成記載的失實?!端?jīng)注》是記載中國古代水系的專著,,作者酈道元(470~527)在《水經(jīng)注·濟(jì)水一》中援引《皇覽》曰:“濟(jì)水南流注于河……王莽之世,川瀆枯竭,,其后水流逕通,,津渠勢改,尋梁脈水,,不與昔同,。”如何理解“不與昔同”一辭?《說文解字注》中“濟(jì)”字的加注或可作解:“所謂東流為濟(jì)入于河者,,已非禹跡之舊矣,。東入于海,此謂禹時故道,。獨(dú)行達(dá)海,,故謂之瀆?!边@些古代文獻(xiàn)信息,,不僅是我們研究夏代以前濟(jì)水走向的重要資料,也是對《禹貢》關(guān)于濟(jì)水“入于河溢為滎”的否定,。

根據(jù)這些信息,,我們有理由作出這樣的判斷:夏代以前的濟(jì)水和長江、黃河,、淮河一樣,,都是獨(dú)流入海的水系,都對古人的生存發(fā)展產(chǎn)生過重要影響,,并形成了“四瀆”之說,。但到古代經(jīng)學(xué)家成書時,黃河和濟(jì)水已經(jīng)表現(xiàn)為相交的情形,,他們既要尊重前人已成定論的“四瀆”之說,又要作客觀記述,于是就為后人留下了濟(jì)水穿越黃河這一千古之謎,。

華夏文明載其功

濟(jì)水發(fā)源于華夏文明的中心區(qū)域,,中下游主要在今山東境內(nèi),按照《中國歷史地圖冊》標(biāo)定的濟(jì)水,,全長約900公里,。在濟(jì)水流域內(nèi),古文化遺址比較密集,,大約有近50處,,其中仰韶文化遺址有近20處。近幾十年來的考古發(fā)現(xiàn)表明,,古濟(jì)水流域的史前文明早在八九千年前已發(fā)育成熟,。在濟(jì)水源頭的濟(jì)源境內(nèi),已發(fā)現(xiàn)有屬于仰韶文化的栗樹溝遺址和屬于龍山文化的原城遺址,、沁臺遺址,、苗店遺址等。原城遺址位于濟(jì)水源頭,,原字是源頭的本字,,表示泉水從洞穴中流出,從漢字訓(xùn)詁學(xué)可知濟(jì)水源頭遠(yuǎn)古即為先民聚居地,。原城還是夏代第七位王帝予(也作帝杼,、帝寧)的都城,可證4000年前這里已進(jìn)入農(nóng)耕文明時期,。栗樹溝遺址位于濟(jì)水與黃河之間的高地上,,面積約3萬平方米。在遺址四周的斷面上,,可以看到密集的仰韶文化陶片,。在古濟(jì)水流經(jīng)的山東境內(nèi),濟(jì)南以東的小清河中下游地區(qū),,已發(fā)現(xiàn)大量史前文化遺存,,如鄒平孫家遺址、章丘西河遺址,、廣饒傅家遺址,、陽信小韓遺址等,均可證古濟(jì)水流域夏代以前聚居著眾多人口,,生產(chǎn)力也較發(fā)達(dá),。

距今約4000年的大禹治水,首先治理的是冀州和兗州,。冀州治理從壺口開始,,其后是太行山以南,。“覃懷厎績,,至于衡漳”,,就是治理濟(jì)水上游的覃懷(濟(jì)源、沁陽,、武陟一帶)和覃懷以北的漳水地區(qū),。這些地方經(jīng)過治理,自然條件得以改善,,物產(chǎn)日漸豐富,,“厥賦惟上上”(稅賦是第一等),“厥田惟中中”(田地是第五等),?!队碡暋分械膬贾荩?jīng)過治理,,沒有了洪水危害,,人們已經(jīng)從山上搬到平地生活;這里土地又黑又肥,人們開始植桑養(yǎng)蠶,,剿絲織衣;這里生產(chǎn)的漆和絲綢,,每年都要裝船通過濟(jì)水貢道運(yùn)達(dá)中原王都。

商周時期是中華文明發(fā)展的高峰期,,農(nóng)耕文明發(fā)達(dá),,文字日臻成熟,王權(quán)統(tǒng)治能力增強(qiáng),。濟(jì)水流域的曹縣,、曲阜、鄆城,、內(nèi)黃都曾先后為商朝的王都,。濟(jì)水上游從夏至周都是王朝統(tǒng)治的中心區(qū)域?!秶Z·晉語四》載,,周襄王十七年(前635年)賜晉文公陽樊、溫,、原,、州、陘,、絺,、組、攢茅之田,,陽樊人不服,,守將倉葛呼曰:“陽人有夏商之嗣典,,有周室之師旅?!彼玫?,即后嗣及其遺法,說明濟(jì)水之畔的陽樊(今濟(jì)源承留鎮(zhèn)曲陽村)人不僅是夏商的后裔,,還嚴(yán)格繼承著夏商的宗法制度?! ?/p>

《詩經(jīng)》十五邦國地域分布

周代文明的最主要標(biāo)志是文字的成熟和詩樂的發(fā)展,,《詩經(jīng)》的產(chǎn)生和存世是其最集中最完美的表現(xiàn)?!对娊?jīng)》305篇,,其中《國風(fēng)》160首,反映的是西周初期到東周春秋中期中原地區(qū)的山水風(fēng)物和社會生活,,不僅具有很高的思想性和藝術(shù)性,,同時也記述了3000年前先民們生產(chǎn)生活和農(nóng)事活動的狀況。按照十五邦國的地理分布,,王,、鄭、邶,、衛(wèi),、鄘、曹,、齊都在濟(jì)水流域,,這些地方產(chǎn)生的諸多詩歌反映的社會生活,都與濟(jì)水密切相關(guān),。詩中出現(xiàn)的麻田,、麥田、李園,,說明當(dāng)時農(nóng)作物栽培技術(shù)已經(jīng)成熟,,田園風(fēng)光秀麗;詩中的“翿”、“簧”,、“由房”,、“由敖”,都是樂器和舞蹈名稱,,說明那時的人們用來抒發(fā)感情的樂器和舞蹈已經(jīng)成熟并走向民間,。

周代以后,濟(jì)水中下游屬于姜齊勢力范圍,,至春秋時,,發(fā)展成為最具地域文化特質(zhì)的齊文化和魯文化,。齊文化的代表人物最為知名的是春秋初期的管仲和晏嬰。管仲是齊桓公時卓有功績的政治家,,致力于政體和經(jīng)濟(jì)改革,,設(shè)立分級管理制度和人才選拔制度,主張按土地好壞分等征稅,,適當(dāng)征用力役,,發(fā)展鹽鐵業(yè),管理貨幣,,調(diào)劑物價,,推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展,使齊國很快成為春秋第一個霸主,。晏嬰是齊國大夫,,晚于管仲。在治國上主張“誅不避貴,,賞不遺賤”,,特別注重發(fā)現(xiàn)和任用人才。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上重視生產(chǎn),,提倡農(nóng)桑,,反對厚賦重刑,代表了那個時代的先進(jìn)思想和文化,,對春秋以后中國2000多年的社會發(fā)展具有重要影響,。

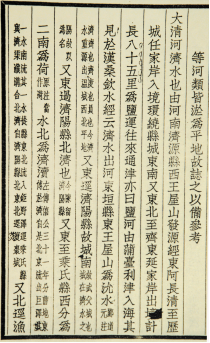

《濟(jì)陽水利志》中關(guān)于大清河與濟(jì)水關(guān)系的記述

魯文化晚于齊文化,,其時周王室衰微,,禮樂制度日漸崩潰,魯國卻固守其本,,確立了自己的禮樂正統(tǒng)地位,,保持著完備的周文化禮儀,并以此教化民眾,,協(xié)調(diào)社會秩序,。以孔子為代表的儒家思想就是在這一背景下產(chǎn)生和發(fā)展起來的??鬃訛榛謴?fù)周文化傳統(tǒng),,網(wǎng)羅天下舊聞,廣問博訪,,興辦私學(xué),,廣收門徒,刪定六經(jīng),,祖述堯舜,,倡仁義禮智,,教文行忠信,塑造理想人格,??鬃尤鍖W(xué)既是周文化的繼承、總結(jié)和升華,,也是魯文化長期積淀的結(jié)果,。魯文化以講究道德、恪守禮義,、講求原則,、垂訓(xùn)后人為主要特征,經(jīng)過歷代經(jīng)學(xué)家的豐富規(guī)范和歷代帝王的倡導(dǎo)提升,,成為影響至今的儒學(xué)文化。繼孔子之后的孟子,、孫子等政治家,、軍事家,北魏時期的農(nóng)學(xué)家賈思勰,,宋代著名女詞人李清照,,清代文學(xué)家蒲松齡等,都是濟(jì)水哺育下的時代英杰,?! ?/p>

山東省廣饒縣境內(nèi)的小清河入海口

秦漢以后,,特別是魏晉南北朝時期,,由于北方游牧民族南下,戰(zhàn)亂頻發(fā),,適應(yīng)人們亂世求精神寄托的道教文化和佛教文化迅速發(fā)展,,濟(jì)水流域的宗教文化呈現(xiàn)出斑斕豐富的色彩。如金末元初道士丘處機(jī)創(chuàng)立的全真道龍門派,,曾在王屋山靈都觀和濟(jì)水之濱的長春觀廣收門徒,,重整叢林制度,順勢勸人入教,,道教史稱“龍門中興”;與此相對應(yīng),,濟(jì)水中游的曹州南華縣(今山東東明)人義玄所創(chuàng)立的佛教臨濟(jì)宗,也日漸興盛起來,。明清時期濟(jì)水流域的佛教寺院多達(dá)20余座,,至清中期,龍門派和臨濟(jì)宗成為佛道兩大宗教中無與匹敵的宗教,, 有“臨濟(jì)龍門半天下”之說,。

千古唱和濟(jì)水情

濟(jì)水是一條神秘的河流,,歷經(jīng)數(shù)千年滄桑變化,早已淡出人們的視野,,因此,,今天要了解濟(jì)水的遠(yuǎn)古風(fēng)貌,只能借助于古人留下的詩賦歌詠,。在古詩文中,,最早描寫濟(jì)水風(fēng)情的詩篇是《詩經(jīng)·匏有苦葉》,其內(nèi)容表達(dá)的是一位待嫁的姑娘站在濟(jì)水岸邊,,翹首以盼戀人前來迎娶的心境,。詩三章,三言四言五言相間,,就近取喻,,聯(lián)類比興,讓今人有幸從中再見三千年前濟(jì)水暢流的風(fēng)光和動人的風(fēng)情,。(見本書《詩文文化》第二首)

從西漢到清代,,流傳下來的有關(guān)濟(jì)水的詩文有數(shù)十篇之多,其中不乏名家之作,。白居易,、李頎、文彥博,、王鐸都為濟(jì)水留下了不朽的篇章,。這些詩詞大體分為兩類,一類是記述祭祀濟(jì)瀆和北海神的祭祀活動的,,一類是頌揚(yáng)濟(jì)水清澈秀美及其滋養(yǎng)萬物的“功德”的,。透過這些詩詞,我們可以從另一個角度,,窺見濟(jì)水備受推崇之歷史,,感受祭祀活動之盛況,領(lǐng)略兩岸風(fēng)光之綺麗,,體味文人騷客之情致,。

在這些詩詞中,唐代大詩人白居易的《題濟(jì)水》,,堪稱描寫濟(jì)水的名篇,。詩人用“盈科不數(shù)尺,岸柳難通舟”來描寫濟(jì)水的豐沛,,用“朝宗未到海,,千里不能休”來贊美濟(jì)水的源遠(yuǎn)流長。用“自今稱一字,高潔與誰求,。惟獨(dú)是清濟(jì),,萬古同悠悠”來歌頌濟(jì)水的清澈與高潔,把濟(jì)水人格化為一條品德高尚的河流,,讓人感到濟(jì)水可親可近,。

白居易的另一首和濟(jì)水有關(guān)的詩是《效陶潛體詩十六首》中的最末一首。詩人從:“濟(jì)水澄而潔,,河水渾而黃,。交流列四瀆,清濁不相傷,?!逼鸸P列舉了許多或善或惡的人物和鳥獸來詰問上天神靈,抒發(fā)了詩人被貶官之后“時屬多雨,,無以自娛,,雨中獨(dú)飲,往往酣戰(zhàn)醉”的心境,。詩人以濟(jì)水起興,,言志抒情,可見濟(jì)水在詩人心目中的地位與形象,。

唐以后,宋元明清各代詩人都有關(guān)于濟(jì)水的佳作,。其中宋代詩人文彥博的《題濟(jì)瀆》最為滿懷深情:

導(dǎo)沇靈源祀典尊,,湛然凝碧浸云根。

遠(yuǎn)朝滄海殊無礙,,橫貫黃河自不渾,。

一派平流滋稼穡,四時精享薦蘋蘩,。

未嘗輕作波濤險,,惟有沾濡及物恩。

歷代關(guān)于濟(jì)水的詩詞,,基本上都是盛贊濟(jì)水之美的,。但也有記述濟(jì)水衰微過程的,具有記史的味道,。清代縣令孫灝的《濟(jì)水》就屬于這類,。詩曰:

當(dāng)年傳禹跡,平治自天心,。

水潤浮沙老,,塵埋細(xì)石深。

柴門臨典澗,,古道落危岑,。

淪浚循遺址,,源濟(jì)尚可尋。

詩人如實記述了清代時濟(jì)水已經(jīng)嚴(yán)重淤積,,風(fēng)光不再,,失去了當(dāng)年的姿容。只是濟(jì)水源頭尚在,,故道仍然可尋,。

在濟(jì)水中下游的地方志中,也可尋覓到歌詠濟(jì)水的詩篇,?!稖铌柨h志》中記載,縣城西北二十里有濟(jì)瀆廟,,并有石碩甫頌濟(jì)瀆池詩一首:

源頭治水自成湍,,滿不溢流旱不干。

元?dú)鉁啘S深似海,,一池能潤萬千田,。

詩寫得平淺易懂,說明那里的濟(jì)瀆池不但闊大,,而且很深,,能灌溉千畝良田。

在山東《濟(jì)陽縣志》中,,也有一首關(guān)于濟(jì)水的無名氏詩作,,寫得生動有趣。全詩共六句:

濟(jì)水清且漣,,利涉平於掌,。

到來沃我心,悠然餐瀣沆,。

何為矜奇節(jié),,故酌貪泉爽。

詩人看到的濟(jì)水,,淺可涉,清可飲,是令人愛憐之水!

濟(jì)水魂魄今猶在

古濟(jì)水歷經(jīng)數(shù)千年滄桑,,早已失去了昔日的輝煌。在濟(jì)源境內(nèi),,濟(jì)水源頭還在,,但水量已經(jīng)很小。數(shù)十公里的河道,,經(jīng)過多年淤積,,也只剩幾米寬,名稱也改為珠龍河。黃河以南的古濟(jì)水,,大部分河道已經(jīng)隱沒,。在現(xiàn)今出版的水系圖上,濟(jì)水的身影已難以尋覓,。濟(jì)水故道和有關(guān)濟(jì)水的遺跡,,只能從《中國歷史地圖冊》上或古濟(jì)水流域的地方志上查找到。

對于濟(jì)水的衰微,,歷來說法種種,。無論是古籍記載還是民間傳說,都帶有很多神秘的色彩,,讓后人撲朔迷離,,難辨真?zhèn)巍aB道元在《水經(jīng)注》里把濟(jì)水?dāng)嗔鞯臅r間定位在公元初年的王莽時期,,但斷流的原因卻有待商榷,。書中載:“當(dāng)王莽時,濟(jì)水入黃河不復(fù)出,,滎澤則始枯,。”滎澤是濟(jì)水在黃河以南滎陽市境內(nèi)形成的沼澤,。酈道元認(rèn)為,,濟(jì)水枯竭的原因,是“入黃河不復(fù)出”,,隨黃河流走了,。

近些年來,有人從地質(zhì)學(xué)和氣象學(xué)的角度來解釋濟(jì)水?dāng)嗔鞯脑?,認(rèn)為濟(jì)水和其它三瀆相比,存在明顯的“先天不足”:流域面積小,,支流少,,河道短。再加上兩千年來地球氣象的變化,,雨量減少,,地下水位下降等,也應(yīng)是濟(jì)水逐漸斷流的原因,。應(yīng)該說,,這一解釋不無道理,至少對解釋濟(jì)水從源頭至黃河數(shù)十公里水量的銳減是較為可信的,。濟(jì)水西源龍?zhí)兜叵滤鼛资甑淖兓部梢宰C明這一觀點,。20世紀(jì)50年代,龍?zhí)蹲匀蝗匀粯O為豐富,流量至少在每秒兩三個立方米,。50年代末,,為了增大水流,在潭內(nèi)打了五口自流井,,泉水從深達(dá)二米的潭底噴涌而出,,竟然可以噴出水面一米多高,可見地下水不但豐富,,而且具有較大的壓力,。但是到70年代以后,由于工業(yè)采水增多,,龍?zhí)度找鏈p少,。90年代以后,龍?zhí)兑鸦緹o泉水,。

對于濟(jì)水的變遷史,,現(xiàn)代地理歷史學(xué)家史念海認(rèn)為,濟(jì)水變遷的主要原因是黃河的改道和泥沙的淤積,,而且是一個漸進(jìn)的過程,,滎澤最先淤積,而后是巨野澤以西的南濟(jì)和北濟(jì)逐漸斷流,。巨野澤以東的濟(jì)水?dāng)嗔鬏^晚,,直至今天仍有濟(jì)水水系存在,只是名稱變化了,。

滎澤淤塞的年代大致在東漢初年,。因為在戰(zhàn)國后期,滎澤還可以以水代兵用于軍事,。東漢末年的經(jīng)學(xué)家鄭玄在著作中說:“今塞為平地,,滎陽民猶謂其處為滎澤?!闭f明東漢時滎澤淤塞的時間還不太久,。清代地理學(xué)家胡渭在《漢書·地理志》中也認(rèn)為,西漢時滎澤還存在,,至東漢才塞為平地,。

東漢以后,滎澤淤塞,,使?jié)嫌问チ艘粋€能起到沉淀泥沙作用的所在,,對滎澤至巨野澤之間的濟(jì)水產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。這段濟(jì)水長約八百華里,,在河南的原陽分為南濟(jì)和北濟(jì)兩支,,最后又匯入巨野澤,。這段濟(jì)水?dāng)嗔鞯哪甏瑩?jù)定陶縣志記載,,南北朝時期,,濟(jì)水的漕運(yùn)功能減弱,開始用車馬作運(yùn)輸工具,。到隋代時,,又利用濟(jì)水部分殘留河道,開挖了運(yùn)河,。直至唐末開挖的五丈河,,都是對南濟(jì)水河道的重新修整利用。五代時又疏導(dǎo)汴水入五丈河,,成為京師開封通往東北部的主要水路,。宋代又在開封西引金水河?xùn)|注五丈河。這條河開寶六年(973年)改為廣濟(jì)河,,成為北宋漕運(yùn)四渠之一,。這條水路直至金代才最后堙廢。

巨野澤水面廣大,,南北三百里,,東西百余里。濟(jì)水入澤后,,由于沉淀的作用,,水質(zhì)變得清澈。濟(jì)水出巨野澤東流,,以后有數(shù)條支流匯入,,大的支流主要是汶水和濼水,由于這些支流的水也都是清澈的,,濟(jì)水遂改名為清水,。后來,巨野澤也逐漸淤塞了,,汶水就成了濟(jì)水的主流,,名稱又改為大清河。大清河存在時間很長,,直至清代咸豐五年(1855年),,因黃河在河南銅瓦廂決口,,奪取了大清河的河道,,大清河就成了黃河河道的一部分,即現(xiàn)在濟(jì)南市北約一百公里左右的河道,。1952年底,,毛澤東主席沿津浦路南下視察行至濟(jì)南時,,在車上召見了時任濟(jì)南市委書記的谷牧。谷牧匯報完工作后,,主席問他:“濟(jì)南因何而得名?”谷牧答:“因為它在濟(jì)水之南,。”主席又問:“現(xiàn)在為什么不見了?”谷牧一時答不上來,。主席說:“濟(jì)水故道被黃河奪取了,,你回去可查查書。入境問俗,,入國問禁,,到哪個地方工作,就要了解那里的情況,,包括現(xiàn)在的和歷史的,。”這個故事說明,,在浩如煙海的史籍中,,古濟(jì)水仍被世人所關(guān)注?! ?/p>

2003年,,濟(jì)源市人民政府對濟(jì)瀆廟、濟(jì)瀆北海池重新進(jìn)行整修,。濟(jì)水從這里清源東流,,至今仍發(fā)揮著灌溉之利。

濟(jì)南市以東另一條關(guān)系到古濟(jì)水變遷歷史的水道是濼水,。濼水本是大清河的一條支流,。南宋初年,金兵南侵,,為了打通海運(yùn)通道,,在濟(jì)南開挖新河,引濼水東流,,改名為小清河,。小清河自歷城(今濟(jì)南)經(jīng)章丘、鄒平,、長山,、新城,會孝婦河,,又經(jīng)高苑,、博興,合于時水,,至車馬瀆入海,。由于小清河流經(jīng)地域地勢平坦,,宣泄不暢,四五百里河道屢次淤斷,,又屢次疏通,。每逢淤塞,小清河水就從濟(jì)南市東北的華不注山北麓注入大清河(今黃河),。清代中葉,,小清河又被疏通。解放后,,小清河經(jīng)過多次整修清淤,,河道通直,寬達(dá)50米,,可行小型船舶,。直至今日,小清河仍發(fā)揮著水利功能,,是濟(jì)南市及其下游地區(qū)排水泄洪的主要河道,。下游數(shù)十公里至入海口的寬闊河面對兩岸人民還有舟楫之利,。

品清德高惠萬物

山水崇拜是中國幾千年農(nóng)耕文明的精神產(chǎn)物,。古代四瀆,濟(jì)水最小,,但由于它是平地開源,,無災(zāi)無患,獨(dú)運(yùn)長波,,澤被萬物,,因此被賦予很多人格化的贊譽(yù)。

給予濟(jì)水人格化贊譽(yù)的文字記載很多,,最早的可能是東漢著名經(jīng)學(xué)家劉向,。劉向在《說苑》中說,四瀆能蕩滌垢濁,,能通百川於海,,能蕩出云雨,“為德甚美,,故視諸侯也”,。淮南子云,,濟(jì)水“通和宜脈”,。劉向以“德”譽(yù)四瀆,并且特別指出四瀆之一的濟(jì)水更有利于人的健康,,認(rèn)為濟(jì)水之“德”最值得稱道,。

北魏文帝祭濟(jì)瀆文告贊濟(jì)水“乾光資耀,坤載播液,。溫方涌瑞,,沇源導(dǎo)濟(jì)。作潤岱宗,,含云吐澧,。瞻洪津而懷德,乘長波而欽智,?!?/p>

唐太宗曾和朝臣許敬宗討論濟(jì)水位列四瀆的因由。太宗問:天下有這么多洪流巨谷,,并沒有載入祀典,,濟(jì)水細(xì)微而列四瀆,原因何在,。許敬宗答:四瀆皆獨(dú)流入海,,濟(jì)水雖然細(xì)微,有些地段還潛伏地下,,但是最終還是流入了大海,,因而濟(jì)水之德就顯得更為尊貴。清乾隆在《祭告濟(jì)瀆文》中贊譽(yù)濟(jì)水“伏以流謙,,淆之不濁”,,濟(jì)水被賦于了謙謙君子不為世風(fēng)所染的美德。

稱贊濟(jì)水之德最值得稱道的是唐代吏部侍郎達(dá)奚珣的《有唐濟(jì)瀆之記》,。文章以濟(jì)水游賞為主題,,在稱贊四瀆造福社稷的同時,認(rèn)為長江黃河,、淮河均發(fā)源在幽僻的山野,,“遠(yuǎn)而見奇,伊何足貴?”唯有濟(jì)水“體清淳之氣,,據(jù)幽夏之中,,平地開源,分空正錄,?!苯又仲澴u(yù)濟(jì)水“表里皆凈”,表面看來似乎不深,,待到行舟其上,,“方知無底”,這才是真正的度量!濟(jì)水東流,,遇到黃河阻隔,,就截河而南,,不以險阻懼其勢,不以河濁亂其清流,,終能以柔克剛,,揚(yáng)波東行,滔滔入海,,這也是具有君子之德才能做到的!濟(jì)水無論潛入地下還是流貫大地,,都能包容天下,澤潤萬物,,這種品質(zhì)也只有“得道”之人才能夠具備,,這也正是濟(jì)水和長江、黃河,、淮河三瀆差異所在,。

唐代詩人李甘在《濟(jì)為瀆問》一文中,又通過對黃河的“批評”來稱贊濟(jì)水之“高尚”:“今河恃其強(qiáng)大自積,,不捷趨海,,往來戎狄間,脅涇,、渭,、灃、漆,、汾,、洛、伊,、沁之水,,以滋其暴,決愁民生,,中土患勢,,逆曲多窮,始?xì)w海,,此皆濟(jì)所羞也,。”在李甘的眼里,,黃河本來就“出身不好”,,又不自律,脅迫那么多河流都跟著它一道作惡,,禍害百姓,。而濟(jì)水寬厚仁愛,溫柔慈祥,“或平地開源,,為河為渠;或穴地洑流,,為泉為井”,默默地滋潤著兩岸的穡稼,,養(yǎng)育著兩岸的人民,。

濟(jì)水文化品格的另一個特點是“清”。從唐代朝廷加封四瀆,,濟(jì)水封公“清源公”開始,以“清濟(jì)”“清源”贊譽(yù)濟(jì)水的皇家文告和文人辭章比比皆是,。濟(jì)瀆廟的山門曰“清源洞府門”,,白居易《題濟(jì)水》:“自今稱一字,高潔與誰求?惟獨(dú)是清濟(jì),,萬古同悠悠,。”蘇東坡《黃河》詩云:“濁流若解污清濟(jì),,驚浪應(yīng)須動太行,。”

正是由于自古以來歷代帝王,、經(jīng)史學(xué)家和文人墨客對濟(jì)水賦予了高尚的文化品格贊譽(yù),,盡管秦漢以后濟(jì)水逐漸斷流,但濟(jì)水越黃河而不濁,、潛地下而朝宗的觀念,,反而更增加了人們對其文化品格的堅定信念。山東境內(nèi)的濟(jì)水?dāng)嗔骱?,人們把原來的?jì)水支流汶水改為大清河;大清河被黃河奪取河道后,,人們又把大清河的支流濼水疏導(dǎo)入海,改名為小清河,,一直延用至今,。千年滄桑,世事更替,,但是人們對濟(jì)水的“清”與“潔”卻不能忘懷,,其文化品格終難泯滅。