鑒往知來——跟著總書記學(xué)歷史丨大別山28年紅旗不倒

關(guān)注濟源網(wǎng)微信

巍巍大別山,綿延八百里,,橫亙在鄂豫皖三省交會處。這里是紅軍的故鄉(xiāng),,將軍的搖籃。

16日,,習(xí)近平總書記在河南省考察調(diào)研,,首站就來到地處大別山腹地的河南新縣。這里素有“三省通衢”“中原南門”之稱,,是鄂豫皖蘇區(qū)首府所在地,。

習(xí)近平首先來到位于新縣的鄂豫皖蘇區(qū)首府烈士陵園,接著參觀了鄂豫皖蘇區(qū)首府革命博物館,。在新中國成立70周年前夕,習(xí)近平為何來到這里,?大別山這片紅色的土地上留下了哪些熱血故事,?一起來跟著總書記學(xué)歷史。

◎浩氣存天地,,13萬烈士浴血奮戰(zhàn),、在此長眠

新縣城南,白馬山東麓,,蒼松翠柏深處,,是鄂豫皖蘇區(qū)首府革命烈士陵園。陵園里,,安葬著近百位著名烈士和紅軍首長遺骨,。

16日下午,習(xí)近平來到這里,,向革命烈士敬獻花籃,。高聳的革命烈士紀(jì)念碑上,“革命烈士永垂不朽”的刻字蒼勁有力,。習(xí)近平沿著臺階緩步拾級而上,,親手整理花籃緞帶。接著,,習(xí)近平瞻仰了革命烈士紀(jì)念堂,。

陵園的英烈廣場上,英烈墻上鐫刻著萬名英烈的姓名,,高13.1米的革命烈士紀(jì)念碑,,紀(jì)念著鄂豫皖蘇區(qū)為革命犧牲的13萬多名革命烈士。

遙想當(dāng)年,崢嶸歲月,,戰(zhàn)火紛飛,。1927年11月13日,在共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下,,黃麻起義爆發(fā),,打響鄂豫皖地區(qū)武裝反抗國民黨反動派的第一槍。

經(jīng)過一段艱苦的軍事斗爭和政治工作,,以大別山為中心的鄂豫皖革命根據(jù)地正式形成,。

在斗爭中誕生、在斗爭中發(fā)展,、在斗爭中壯大,,鄂豫皖革命根據(jù)地成為土地革命戰(zhàn)爭時期僅次于中央蘇區(qū)的全國第二大革命根據(jù)地。這里鼎盛時期建立了26個縣的革命政權(quán),,主力紅軍發(fā)展到4.5萬余人,。

新縣,曾是鄂豫皖革命根據(jù)地的中心和首府所在地,,先后誕生了紅四方面軍,、紅二十五軍、紅二十八軍等主力紅軍,;鄂豫皖蘇區(qū)第一塊根據(jù)地“柴山堡”在這里開辟,;中國工農(nóng)紅軍第一架飛機“列寧號”從這里飛上藍(lán)天。

在鄂豫皖蘇區(qū)首府烈士陵園里,,有這樣一組數(shù)字,,鄂豫皖根據(jù)地犧牲的烈士有13萬余人,僅新縣就占了5.5萬余人,,而當(dāng)時全縣人口不足10萬,。這密密麻麻的名單下,是一個個鮮活的生命,,是槍林彈雨中,,大別山兒女前仆后繼、浴血奮戰(zhàn)的大無畏身影,。

“多重溫這些偉大歷史,,心中就會增加很多正能量?!秉h的十八大以來,,習(xí)近平的“紅色足跡”遍及許多革命老區(qū)。在他看來,,每到這些革命圣地,,都是一種精神上,、思想上的洗禮。

在新中國成立70周年即將到來之際,,習(xí)近平此次紅色之行意義深遠(yuǎn),。他強調(diào),“吃水不忘掘井人”,,紅色江山來之不易,,是千千萬萬革命前輩用鮮血換來的。我們要牢記紅色政權(quán)是從哪里來的,,始終銘記緬懷革命先烈,。

習(xí)近平指出,今年是新中國成立70周年,,開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,廣大黨員,、干部要不斷接受紅色傳統(tǒng)教育,,鞏固升華理想信念,堅定走中國特色社會主義道路,,奮力實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo),,告慰革命先烈。

◎激蕩史冊,,劉鄧大軍“千里躍進大別山”

鄂豫皖蘇區(qū)革命烈士陵園往東,跨河經(jīng)首府路行百余米,,就是鄂豫皖蘇區(qū)首府革命博物館,。在這里,習(xí)近平認(rèn)真聽取了講解,,不時駐足細(xì)看,。

一件件珍貴的文物、一張張老舊的照片,,講述著那段熱血繪就的戰(zhàn)斗史,。主展館內(nèi)的基本陳列生動地再現(xiàn)了大別山區(qū)從1921年中國共產(chǎn)黨誕生到新中國成立28年的輝煌歷程。鄂豫皖蘇區(qū)將帥館則全方位,、多角度地展示了在鄂豫皖蘇區(qū)工作和戰(zhàn)斗過的349位開國將帥的豐功偉績,。

在大別山的輝煌革命史中,最激蕩人心的篇章,,莫過于劉鄧大軍“千里躍進大別山”,。在鄂豫皖蘇區(qū)首府革命博物館里展示的“劉鄧大軍千里躍進大別山示意圖”前,習(xí)近平駐足觀看,。

1947年夏,,劉伯承和鄧小平率領(lǐng)的晉冀魯豫野戰(zhàn)軍正鏖戰(zhàn)魯西南,。這時,他們收到了毛澤東同志發(fā)來的“三A”緊急密電:“陜北情況甚為困難,!”提醒劉鄧部隊兩個月內(nèi)盡快挺進大別山,,以牽制敵人,減輕陜北壓力,。

雖然主力部隊已經(jīng)連續(xù)作戰(zhàn),,亟須休整和補充,但劉鄧二人商量后馬上復(fù)電:半個月內(nèi)行動,!實際上,,不到10天就出發(fā)了。

前有阻敵,、后有追兵,,“狹路相逢勇者勝”,劉鄧大軍浴血奮戰(zhàn),,先后跨過黃泛區(qū),、沙河、渦河,、汝河,、洪河、淮河等重重障礙,,不惜一切代價殺出一條血路,,終于在20天的千里挺進后,走到了大別山,。

沒有后方支援,,劉鄧大軍不到9個月減員至5.86萬人,鄧小平后來回憶說:“不管這個擔(dān)子有多重,,我們也要完成黨中央交給的任務(wù),。”他用算賬的方法告訴大家:挺進大別山的部隊雖然吃苦最多,,但換取了整個戰(zhàn)略主動,,取得了全局上的勝利。

“千里躍進大別山”的紅色故事激勵了一代又一代的人,。講好黨的故事,,傳承紅色基因,習(xí)近平對此十分重視,。十八大以來,,他每到革命老區(qū),總會認(rèn)真聆聽老區(qū)的故事,,強調(diào)紅色基因傳承,。

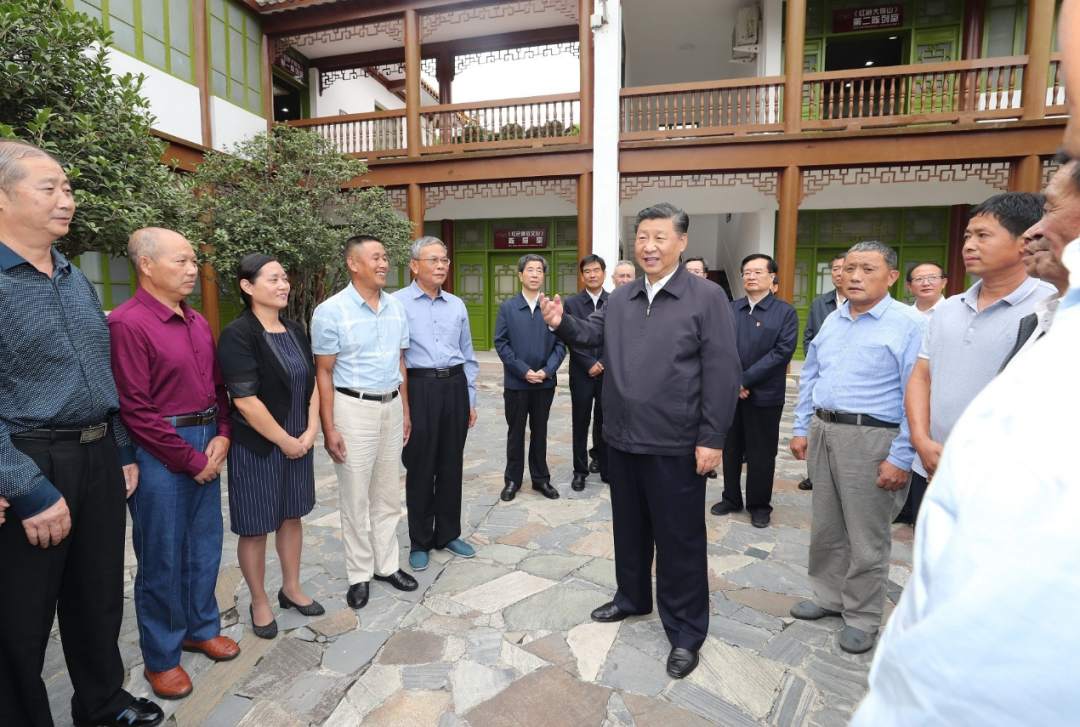

在鄂豫皖蘇區(qū)首府革命博物館,,習(xí)近平同當(dāng)?shù)丶t軍后代、烈士家屬代表交談時,,紅軍后代黃德耀激動地緊緊握住總書記的手,,介紹了自己的革命家史。如今黃德耀被聘為大別山干部學(xué)院教師,,講的就是滿門忠烈的紅色故事,。習(xí)近平勉勵紅軍后代、革命烈士家屬做好紅色基因的傳承和傳播,,引導(dǎo)人們堅定跟黨走,。

◎血脈傳承,28年紅旗不倒,、火種不滅

在大別山地區(qū)長達28年的革命活動和斗爭中,,國民黨反復(fù)“圍剿”“會剿”,日本侵略軍多次“清鄉(xiāng)”“掃蕩”,,大別山革命紅旗何以屹立不倒,?

除了大別山獨特的地理環(huán)境和自給自足的自然經(jīng)濟外,還有更深刻的社會歷史原因,。

——始終堅持中國共產(chǎn)黨的正確領(lǐng)導(dǎo),,牢牢把握正確斗爭方向。

1921年秋,,在陳潭秋等人的領(lǐng)導(dǎo)下,,鄂東第一個黨小組在黃岡的陳策樓誕生,后來發(fā)展為黨支部,。此后,,大別山各級黨組織如雨后春筍般建立起來,大別山區(qū)革命斗爭始終在中國共產(chǎn)黨的堅強領(lǐng)導(dǎo)之下,。

——始終堅持立足根據(jù)地、開展武裝割據(jù),,善于斗爭,,敢戰(zhàn)能勝。

在大別山區(qū),,28年期間建立了許多革命軍隊和地方武裝,。1931年11月,中國工農(nóng)紅軍第四方面軍在此誕生,。紅四方面軍主力撤離后,,1932年11月,紅二十五軍在此重建,。紅二十五軍北上長征后,,1935年2月,,紅二十八軍在這里重建?!@些綿延不絕的革命武裝的存在,,成為大別山人民堅持革命斗爭的堅強柱石。

——始終依靠人民群眾,,注重策略方法,,講求斗爭藝術(shù)。

“老鄉(xiāng)們,,參加紅軍就可以分到土地,!”在新縣鄂豫皖革命博物館里,這張寫在非常粗糙的馬草紙上的標(biāo)語,,內(nèi)容簡單直白卻直抵人心,。村民“何大媽”的故事在當(dāng)?shù)貜V為流傳,她為了掩護紅軍傷員身份,、證明他是自己親人,,甚至不惜忍受劇痛刺瞎了自己的右眼。成千上萬大別山兒女舍命報國,,就在于這支軍隊是老百姓自己的隊伍,,代表的是人民群眾的利益。

在創(chuàng)建,、鞏固,、發(fā)展和保衛(wèi)鄂豫皖革命根據(jù)地的過程中,全區(qū)先后有200多萬人參軍參戰(zhàn),,有近100萬英雄兒女為革命獻出了寶貴生命,。烈士晏春山被捕后受盡了酷刑,仍不為所動,,最后高呼“中國共產(chǎn)黨萬歲”,,縱身跳下了懸崖,被譽為大別山的“江姐”,。在大別山革命老區(qū),,紅色血脈始終汩汩奔流,這里村村有烈士,,戶戶有紅軍,,山山埋忠骨,嶺嶺皆豐碑,。

“一寸山河一寸血,,一抷熱土一抷魂?!比昵?,習(xí)近平曾視察過位于大別山區(qū)的安徽省六安市金寨縣,。得知即使在最艱苦的戰(zhàn)斗歲月里,革命紅旗都高高飄揚在大別山上,,習(xí)近平深受感動,。他說:“我們要沿著革命前輩的足跡繼續(xù)前行,把紅色江山世世代代傳下去,?!?nbsp;

撫今追昔,鑒往知來,。今年是新中國成立70周年,,我們面臨著難得的歷史機遇,也面臨著一系列重大風(fēng)險考驗,。要戰(zhàn)勝前進道路上的各種艱難險阻,,28年紅旗不倒的大別山精神顯得尤為寶貴。勇于斗爭,、善于斗爭,,敢于出擊,敢戰(zhàn)能勝,,方能使“中國號”這艘巨輪繼續(xù)破浪前進,、揚帆遠(yuǎn)航。